Contents

肝臓は大変重要な臓器で、体の中でエネルギーの代謝や、毒素の解毒、胆汁生成などを担っています。沈黙の臓器と呼ばれる肝臓は、病気になってもすぐに症状が現れないことも多いため、日頃から食事に気を付けて肝臓を守っていくことが大切です。

今回は、犬の肝臓に良い食事・悪い食事について解説していきます。

犬の肝臓病の症状

肝臓は再生能力がとても高い臓器なので、疾患初期には特徴的な症状が見られないことが多く、かなりのダメージを受けてから症状が現れます。

1. 食欲が低下している

犬の肝臓病では、食欲が落ちることがあります。肝臓は代謝、消化、解毒などの大切な役割を担っているので、その機能が低下すると体全体の調子が悪くなり、食欲がなくなることが多いです。

例えば、肝臓の解毒作用が弱まると、体内に毒素がたまりやすくなり、それが原因で食欲不振や倦怠感が出てきます。

また、消化不良により食べ物の消化吸収がうまくいかなくなり、さらに食欲が減退することもあります。

2. 水を飲む量が増えている

肝臓病の犬は、水を飲む量が増えることもあります。

肝臓の解毒機能が低下すると、体内に老廃物や毒素がたまり、それを排出するために犬は通常より多くの水を飲むようになります。

普段より頻繁に水を飲んだり、水の飲む量が大幅に増えた場合は、肝臓の機能低下が疑われます。これは、体内の毒素を排出するために腎臓がたくさんの水を必要とするためです。

3. 嘔吐下痢の症状がある

犬の肝臓病では、嘔吐や下痢の症状が現れることもあります。

肝臓の機能が低下すると、消化液である胆汁の分泌が滞り、消化不良を引き起こします。

また、肝臓の解毒作用が低下することで、体内にアンモニアなどの毒素がたまりやすくなり、高アンモニア血症になることがあります。具体的には、頻繁に嘔吐したり、下痢を繰り返す場合は、肝臓病による消化不良や高アンモニア血症の症状かもしれません。

また、低血糖による痙攣発作も肝疾患の一部として現れることがあります。

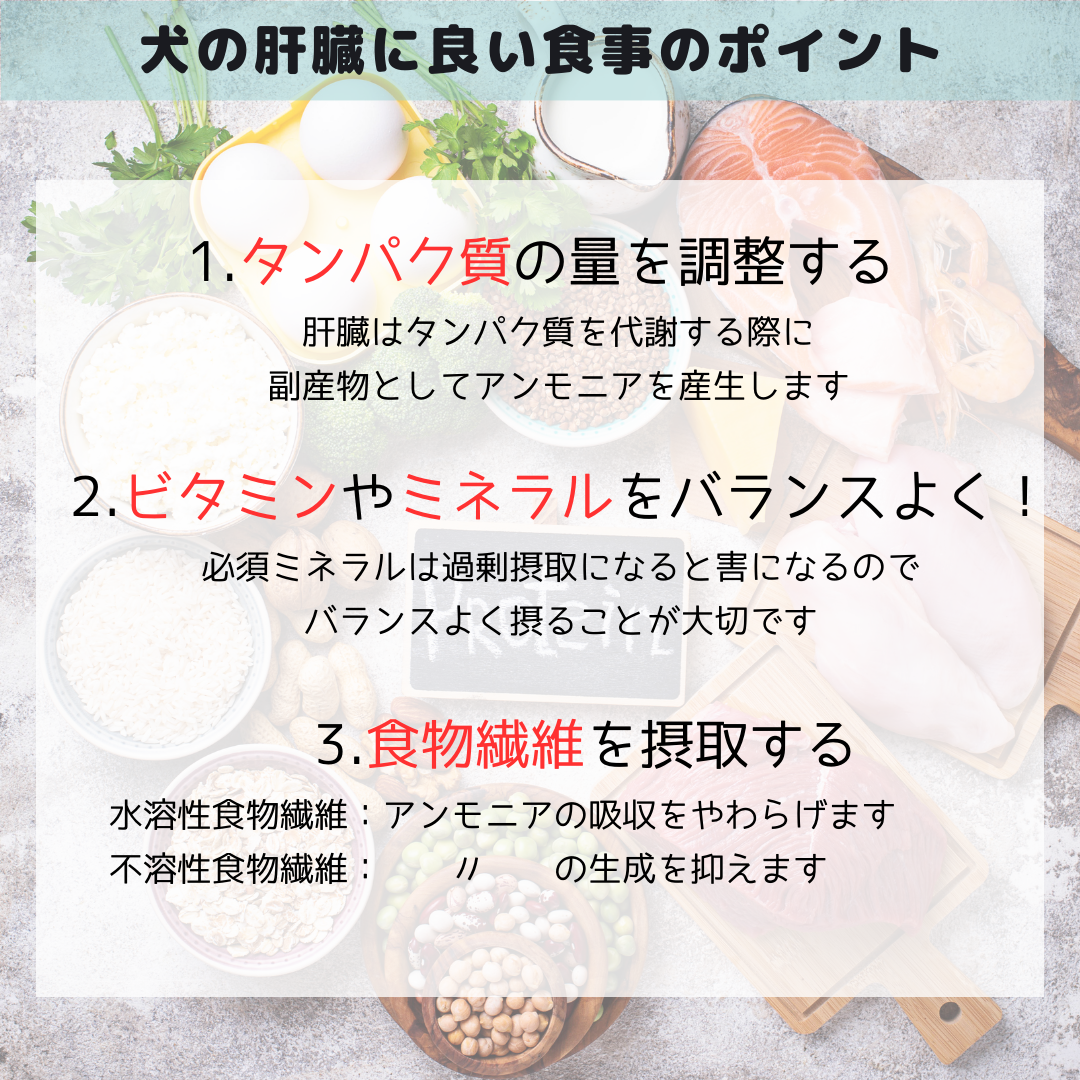

犬の肝臓に良い食事のポイント

愛犬の肝臓の健康を守るためには、食事の見直しが重要です。ここでは、犬の肝臓に良い食事のポイントとして、以下の3つをご紹介します。

- タンパク質の量を調整する

- ビタミンやミネラルをバランスよく摂取する

- 食物繊維を摂取する

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

1. タンパク質の量を調整する

肝臓はタンパク質を代謝する際に、副産物としてアンモニアを産生します。アンモニアを解毒するのは肝臓の働きの1つですが、肝臓の機能が低下していると、この働きが悪くなるので、タンパク質の制限が必要になってきます。

例えば、質のよいタンパク質を少量ずつ何回かに分けて摂取すると、肝臓への負担を軽減することができます。ただし、タンパク質は肝細胞の再生や修復に必要なため、過剰なタンパク質の制限は肝臓の再生を妨げてしまうことになります。

肝機能が正常か、体内アンモニア毒素の上昇がないかなど、制限の必要性については見極めが肝心です。

2. ビタミンやミネラルをバランスよく摂取する

ナトリウム

カリウムと密接に関係し体内の水分バランスを制御するミネラルで、腹水の原因になる門脈高血圧の改善に関与します。

また、神経伝達にも関与し細胞のエネルギー代謝にも主要な役割を持ちます。

ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、βカロテン

抗酸化作用を持つ成分として知られ、肝障害から肝臓を守る働きがあります。

ただし、ビタミンAは油脂に溶けて肝臓に蓄積されるため、過剰に摂取すると肝臓に悪影響を及ぼす恐れがあるので、バランス良く摂ることが大切です。

ビタミンB群

糖質、脂質など、肝臓のエネルギー代謝を助ける役割を持ちます。

肝臓の働きが低下している場合は、積極的に摂りたいビタミンです。

亜鉛

細胞の修復や、糖質およびタンパク質の代謝に関与しています。

血液中でビタミンAを運搬するのに不可欠で、抗酸化作用を持ち、銅など肝毒性のある物質から肝臓を守る働きを持ちます。

銅

一般的なフードには必ず配合されていて、体内で血液を作ったり、血管を正常に保つために必要な成分です。通常、過剰に摂取しても肝臓で処理されるのですが、肝機能が低下すると処理が間に合わなくなり、やがて銅が肝臓内に蓄積され、さらなる肝機能の低下に繋がります。

なお、遺伝的に銅が肝臓に蓄積する疾患がある犬は、銅の含有量が多い赤身肉やレバーは避けた方が良い場合もあります。

また、犬の体に必要な必須ミネラルは過剰摂取になると害になり、また、相互作用がある性質を持つためバランスよく摂ることが大切です。

3. 食物繊維を摂取する

水溶性の食物繊維

腸内細菌の餌となり、増えた細菌がアンモニアを代謝するので、腸からのアンモニア吸収を和らげます。

不溶性の食物繊維

窒素化合物(アンモニアの材料)を絡めとって除去し、肝臓に負荷を与えるアンモニアの生成を抑えます。

犬の肝臓に良い食べ物

続いて、犬の肝臓に良い食べ物を具体的に見ていきます。肝臓に良いとされる食べ物は、大きく分けると以下の5つです。

- 白身魚

- 鶏肉

- 豆類

- 野菜

- 果物

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 白身魚

白身魚は肉に比べ、タンパク質が消化される際に、産生されるアンモニアが少ないので肝機能の回復におすすめです。

特にタイは、タウリンが豊富で肝機能維持の効果も期待できます。そのほか、赤身魚でもカツオやマグロはビタミンB6が豊富なのでおすすめです。

※ビタミンB6は、アンモニアを解毒する効果のあるアルギニンの吸収効率を高めます。

2. 鶏肉

タンパク質は肝臓の再生をサポートするので、肝臓病であっても消化性の高い良質なタンパク質を適量摂る必要があります。

鶏のささみは必須アミノ酸のバランスが良く、高タンパク低脂肪なので犬のタンパク質源には優れた食材です。

ただし、タンパク質の摂り過ぎは肝臓に負担をかけるので、あげすぎには注意が必要です。与える際には茹でた野菜と混ぜるとよいでしょう。

3. 豆類

豆類も犬の肝臓に良い食べ物の1種です。具体的には、大豆や枝豆、納豆、エンドウ豆などです。それぞれ詳細を見ていきます。

大豆

良質な植物性タンパク質が豊富で、ビタミンEやビタミンB1、各種のミネラル、食物繊維などが含まれます。また、コレステロールを下げる作用があるレシチン、善玉菌を増やすオリゴ糖も豊富で、腸の健康に役立ちます。

枝豆

ビタミンB1とB2、カリウムや食物繊維、良質な植物性タンパク質やビタミンCなどが含まれます。ビタミンCは肝臓で体内合成できるのですが、肝機能低下により合成が間に合わなくなると、食べ物からの摂取が必要になります。

※タンパク質の分解を妨げる「トリプシンインヒビター」という成分が含まれていますが、熱に弱いので加熱すれば問題なく与えられます。

納豆

体に吸収されやすい良質なタンパク質や腸内環境を整えてくれるビフィズス菌も豊富に含まれます。

また、納豆菌で発酵されることで大豆に含まれる、レクチン、サポニン、フィチン酸という犬に良くない成分は緩和されますので、大豆食品の中で犬に1番おすすめなのは納豆です。

エンドウ豆

タンパク質源として、犬の必須アミノ酸のほとんどを含み、健康的な消化をサポートする不溶性繊維、可溶性繊維、難消化性デンプンや、抗酸化作用を期待できる化合物も含まれています。また、グレインフリーフードの原材料として多く使用されています。

ただし、タンパク質の制限が必要な場合は、茹でた野菜と1:1で与えると良いでしょう。

4. 野菜

野菜は健康的な食材ですが、犬の肝臓にとっても良い食べ物です。特に、キャベツ、パセリ、サツマイモの3つは肝臓に良いとされています。

キャベツ

ビタミンCやビタミンK、抗酸化作用を持つフラボノイドが含まれています。

また、キャベツに含まれるビタミンUには、肝臓内の余分な脂肪を代謝し、肝臓の機能を高める働きもあるので、肝機能が弱っている犬に食べさせてあげたい野菜です。ただし、シュウ酸も多く含まれているので、結石の心配のある犬には茹でこぼしたものを与えましょう。

パセリ

肝疾患の炎症による組織傷害を抑える、抗酸化作用を持ったβカロテンが含まれています。体内の活性酸素を抑え、免疫力を高める効果が期待できます。

サツマイモ

肝機能の維持に効果が期待できるビタミンB群、犬の健康に必要なビタミンC、ビタミンEやカリウム、食物繊維も豊富に含みます。食物繊維は、消化や肝臓の機能をサポートする作用もあります。

5. 果物

最後に紹介するのは果物です。りんごやオレンジ、バナナ、いちごは犬の肝臓に良いとされています。

りんご

りんごに含まれるペクチンという水溶性食物繊維が大腸内で善玉菌を増やす働きを助け、腸内環境を整えます。りんごポリフェノールには強い抗酸化作用があり、リンゴ酸は新陳代謝を促進します。

オレンジ

抗酸化作用があり、体内でビタミンAに変換されるβカロテン、タンパク質や脂質、糖質の分解を助け、代謝を上げてくれるパントテン酸、みかんの2倍近くのビタミンCが含まれています。

バナナ

アミノ酸(タンパク質)の代謝に関わるビタミンB6、抗酸化成分のビタミンCや食物繊維も豊富です。

いちご

果糖が少なくカロリーも低い果物です。抗酸化作用のある成分、ビタミンCやアントシアニンが、活性酸素が増えすぎてしまうことを抑えてくれます。

ただし、果物には、果糖(糖質)やカリウム、キシリトールなど、過剰に摂取すると健康に良くない成分が含まれているものもあります。与える際は、食事全体のバランスを崩さないおやつ程度の少量に留めると良いでしょう。

また、茹でた野菜(食物繊維)を一緒に摂ることで、過剰な脂質や糖質も中和できます。

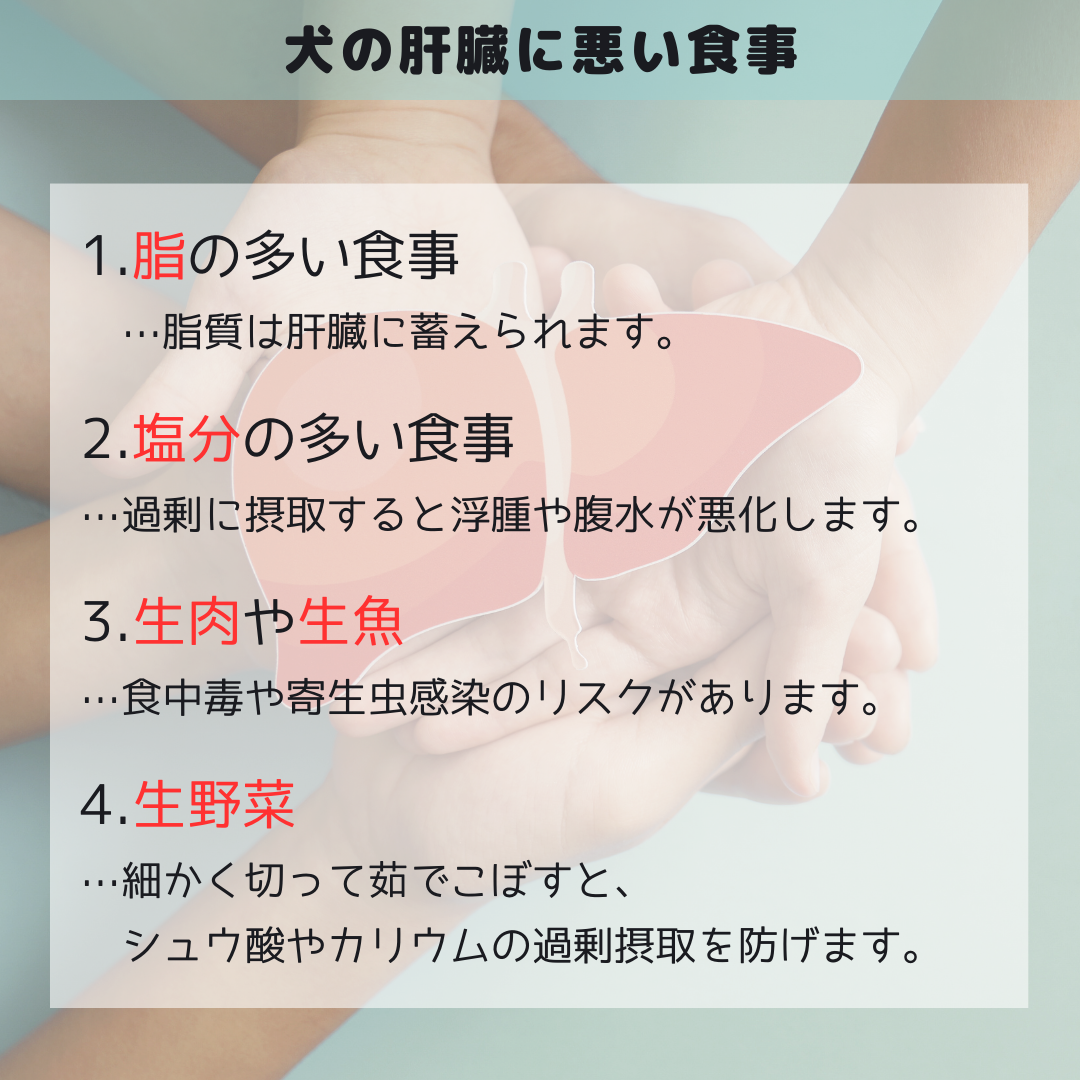

犬の肝臓に悪い食事

犬の肝臓に良い食事がある一方で、以下の食材は肝臓に悪いとされています。

- 脂の多い食事

- 塩分の多い食事

- 生の肉や魚

- 生の野菜

それぞれの食事について、詳しく見ていきます。

1. 脂の多い食事

体内に吸収された脂質は一旦肝臓や脂肪細胞に蓄えられ、エネルギーが必要な時にその蓄えを使用するので、普段過剰に摂っているとそのバランスが崩れます。

また、脂肪肝など肝臓に悪い影響を与えている場合は低脂肪食が推奨されます。

2. 塩分の多い食事

ナトリウム(塩分)には水分を引き込む性質があり、過剰に摂取すると浮腫や腹水が悪化します。

肝臓病が進行すると血管から滲み出た水分が、本来あるべき場所以外に溜まるようになり、その結果として、浮腫や腹水が現れるようになります。

3. 生の肉や魚

生肉

きちんと衛生管理されていない生肉は食中毒や寄生虫感染のリスクが高く、生の鶏肉や豚肉、レバーはカンピロバクター菌やサルモネラ菌などに細菌感染していることがあったり、有鉤条虫などの寄生虫がいる可能性もあります。

また、鶏や豚のレバーは、加熱してもビタミンAや脂肪分、コレステロールの含有量が多いので過剰に与えると肝臓に蓄積され、負担を与えます。

生魚

生魚に含まれている「チアミナーゼ」という酵素を多量に摂取すると、体内のビタミンB1が破壊され、ビタミンB1欠乏症になります。

ビタミンB1欠乏症になると、ブドウ糖を分解する速度が低下して、肝臓のエネルギー代謝に影響を及ぼします。

また、生魚にはアニサキスなどの寄生虫がいる可能性があります。

4. 野菜は生で与えない

上記で、”肝臓に良い食べ物”として記載した野菜には、シュウ酸やカリウムなどのミネラル成分が含まれています。これらは水に溶け出しやすい性質があるので、生では与えずに、細かく切り、茹でこぼすことで過剰摂取を防ぐことができます。

犬の肝臓に良い和漢みらいのドッグフード

最後に、和漢みらいのドッグフードが作った、犬の肝臓に良いフードをご紹介します。「和漢みらいのドッグフード特別療法食KA(肝臓用)」には、以下のような特徴があります。

1.適度なタンパク質の制限

・肝機能が低下し、アンモニア毒素の上昇がある場合、タンパク質の制限が必要

・肝細胞の維持や修復にはタンパク質が必要

⇒肝臓の修復や再生に必要な栄養補給ができて、肝臓に負担をかけないタンパク質比率!

2.適度な脂質の制限

・脂質の過剰摂取は肝臓に負担となり、脂肪肝などに繋がる

・脂溶性ビタミン(ビタミンA・D・E・K)や艮質のタンパク質を吸収するためには良質な油が必要

⇒耐熱性オメガ3サチャインチオイルを採用!

※常温でも固まらず、サラサラを維持して体内に流れを作ります。

3.和漢植物の豊富な食物繊維が体に不要な物を排出

・水溶性食物繊維

腸内細菌の餌となり、体内の細菌を増やすことで、アンモニアを代謝してアンモニアの吸収をやわらげます。

・不溶性食物繊維

窒素化合物(アンモニアの材料)を除去し、アンモニアの生成を抑えます。

4.銅、鉄、ナトリウムの適度な制限

銅、鉄、ナトリウムの適度な制限を行うことで、肝臓への負担を軽減します。

5.肝臓をケアする和漢植物「ウコン、オルニチン、クコの実」を配合

89種類の和漢植物がピンポイント+体全体をサポートし、体質改善に導きます。

また、以下のフードやサプリ、おやつもおすすめです。

まとめ

今回は、肝臓病の症状や、犬の肝臓に良い食事・悪い食事をご紹介しました。肝臓は体内でエネルギー代謝や毒素の解毒、胆汁生成などを担う重要な臓器です。病気の初期には症状が現れないことが多いため、日常的に食事に気をつけることが大切です。

肝機能が低下してくると、タンパク質や脂質、ミネラル成分の制限が必要になってくるのですが、肝臓の再生には栄養補給も大切です。

肝臓の状態に合わせた適度な栄養制限と栄養補給、ビタミンやミネラルをバランス良く摂ることが肝臓を守ることにつながります。

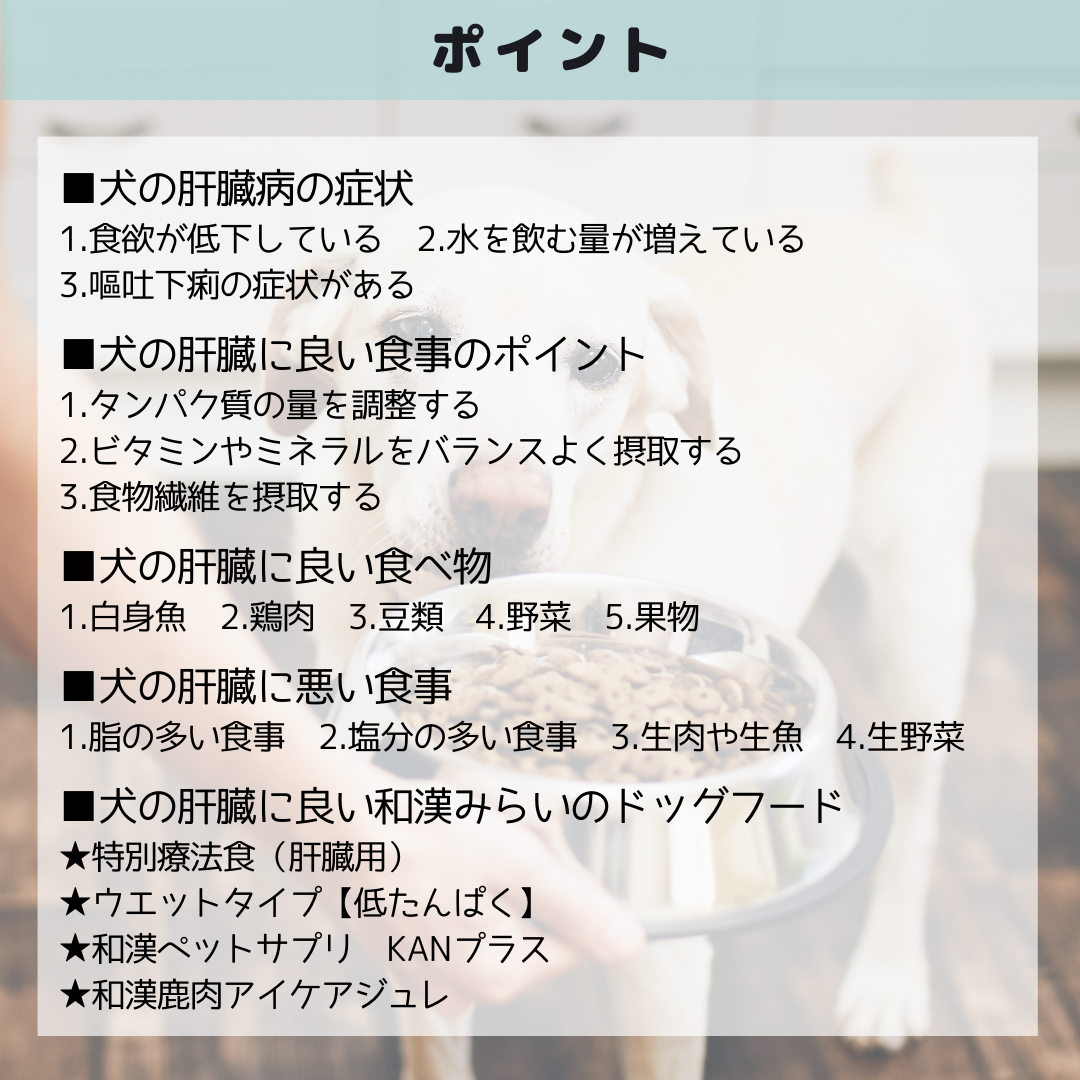

■犬の肝臓病の症状

1.食欲が低下している

2.水を飲む量が増えている

3.嘔吐下痢の症状がある■犬の肝臓に良い食事のポイント

1.タンパク質の量を調整する

2.ビタミンやミネラルをバランスよく摂取する

3.食物繊維を摂取する■犬の肝臓に良い食べ物

1.白身魚

2.鶏肉

3.豆類

4.野菜

5.果物■犬の肝臓に悪い食事

1.脂の多い食事

2.塩分の多い食事

3.生の肉や魚、生野菜■犬の肝臓に良い和漢みらいのドッグフード

★和漢みらいのドッグフード 特別療法食(肝臓用)★和漢みらいのドッグフード・ウエットタイプ【低たんぱく】(特別療法食)