Contents

犬にヤギミルクを飲ませても大丈夫?

ここでは、ヤギミルクを与えるメリットや適切な与え方、注意点などをご紹介いたします。

犬はヤギミルクを飲んでも大丈夫

結論、犬にヤギミルクを与えても問題ありません。牛乳を犬に与えるとお腹を壊しやすいため、牛乳と比較して脂肪球が小さくて消化しやすいヤギミルクは、牛乳の代替品として人気が高いです。また、栄養価が高く、乳糖の割合も低いため、 胃腸への負担が少ない優しいミルクです。

またヤギミルクは犬に好まれる味をしており、水分補給が必要な犬や、食欲がないときのご飯へのトッピングにも適しています。一方で、稀にアレルギーを起こすこともあるので、ヤギミルクを初めて与える時は少量にして、反応を確かめましょう。

犬は何歳(いつ)からヤギミルクを飲める?

ヤギミルクは成分的に犬のミルクに近い性質があるため、生まれてすぐ、離乳期から与えて頂けます。

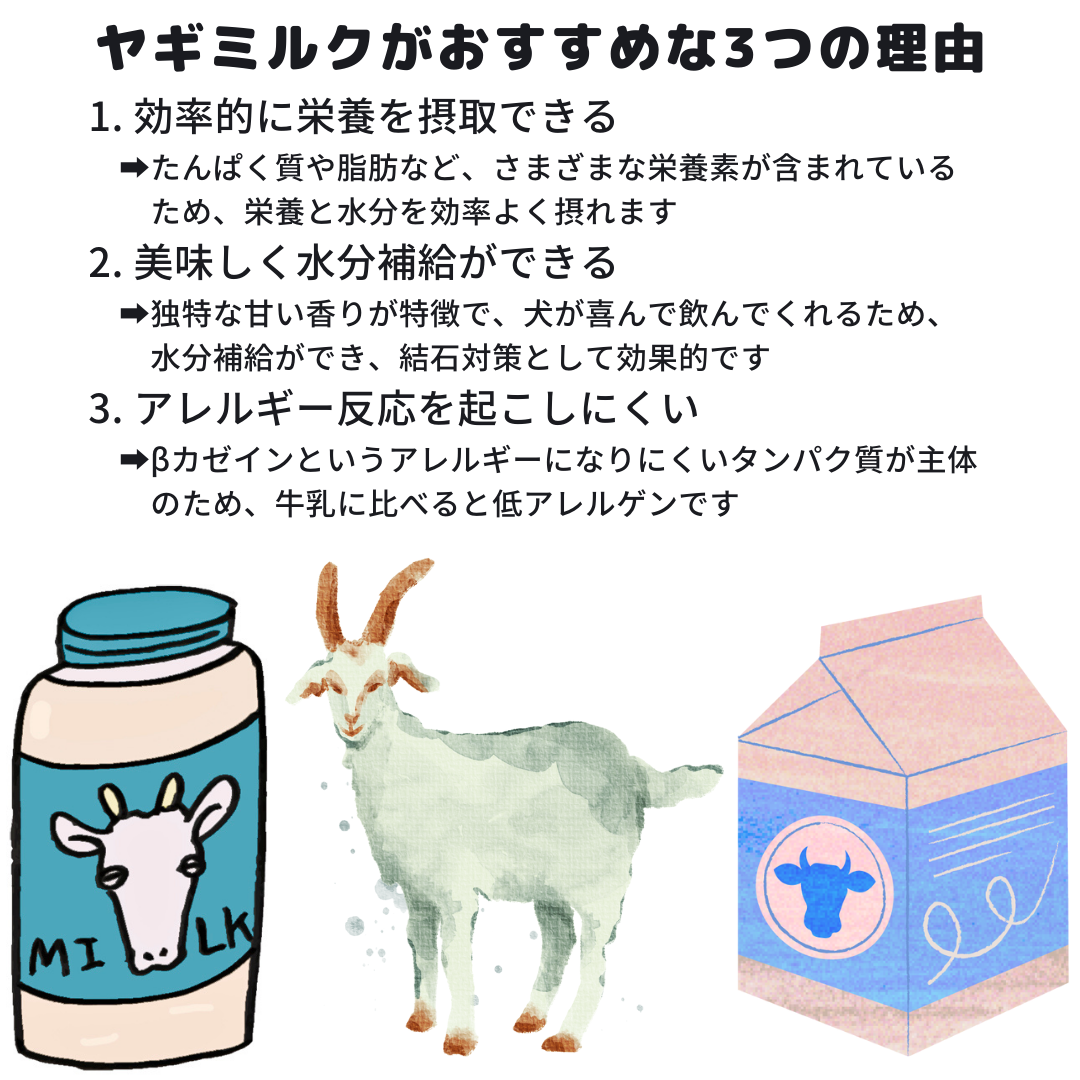

牛乳よりヤギミルクがおすすめな3つの理由

1. 効率的に栄養を摂取できる

ヤギミルクにはたんぱく質や脂肪をはじめ、さまざまな栄養素が豊富に含まれています。よって、犬にヤギミルクを与えると、栄養を効率的に摂取させられます。特に、犬が夏バテなどで食欲不振になった際には、ヤギミルクを与えることで、必要な栄養と水分を補給しやすくなります。ヤギミルクはその点で有用です。

2. 美味しく水分補給ができる

ヤギミルクは、犬が好む独特な甘い香りをしているため、犬はヤギミルクを喜んで飲みます。特に暑い季節には、水分補給にも役立ち、結石の予防にも効果的です。水をあまり飲まない犬にとって、ヤギミルクを与えることで、水分補給を促せます。ヤギミルクは、美味しさと水分補給を両立できる健康的な選択肢です。

3. アレルギー反応を起こしにくい

ヤギミルクは、牛乳などに比べてアレルギー性が低いです。牛乳アレルギーの主な原因は、αカゼインというタンパク質であるとされています。しかし、ヤギミルクは、βカゼインと呼ばれるタンパク質が主成分であり、これがアレルギーを防ぐとされています。さらに、αカゼインの含有量も少ないため、ヤギミルクはアレルギーを引き起こしにくいミルクとして知られています。ただし、アレルギー症状が全く現れないわけではないため、注意が必要です。

犬にヤギミルクを与える3つのメリット

1. タウリンを摂取できる

ヤギミルクは、牛乳の約20倍のタウリンが含まれており、これは人乳と同程度です。タウリンは体内でシスチンなどのアミノ酸から合成されますが、厳密にはタウリン自体はアミノ酸ではありません。犬も人間も体内でタウリンを一部合成する能力がありますが、犬は人間に比べて合成能力が低く、食事からタウリンを補給する必要があります。

タウリンの働きの代表例

・血圧を正しく維持する

・肝臓の解毒能力の維持

・血糖値のコントロールに必要なホルモン、インスリン分泌に関係する

・視力の衰えを防いで健康な脳や網膜の発育を維持する

・心臓の収縮運動に関係する

タウリンは、体のいたるところで重要な役割を果たしています。特に、犬の健康維持において、食事から十分な量のタウリンを摂取できないと、肝臓、視力、心臓の健康に影響を及ぼすことが知られています。タウリンは犬の全体的な健康に欠かせない栄養素の1つです。

また最近では、犬の心臓病とタウリンの関連性についても注目されています。タウリンを過剰に摂取しても、過剰分は尿として排出されますが、栄養成分のバランスも重要です。そのため、多く摂取すれば良いというわけではありません。適度な量のタウリンを摂取することが重要です。

2. たんぱく質を摂取できる

タンパク質は犬の健康に必要な栄養素で、皮膚や被毛の健康、免疫力の維持、筋肉の発達などに重要です。ヤギミルクには、アレルギーが少ないとされる主にβカゼインというタンパク質が含まれています。また、必須アミノ酸も牛乳よりも多く含まれていますので、ヤギミルクは良いタンパク質の供給源です。

ただし、タンパク質の過剰摂取は禁物です。特に、高齢の犬や内臓疾患がある場合、過度なタンパク質摂取は腎臓や肝臓など内臓器官に負担をかける可能性があるため、注意が必要です。

市販のヤギミルク製品には「脱脂粉乳タイプ」と「全脂粉乳タイプ」があります。脱脂粉乳タイプは脂質を取り除いているため、タンパク質の割合が高くなりがちです。これは一見良さそうですが、高齢の犬や内臓疾患のある犬には過剰なタンパク質摂取になるかもしれません。一方、「全脂粉乳タイプ」は脂質を残しているため、タンパク質の比率が低くなります。愛犬の年齢や健康状態に応じて、適切なタイプのヤギミルクを選びましょう。

3. カルシウムを摂取できる

ヤギミルクは、通常の牛乳と比べて多くのカルシウムを含んでいます。カルシウムは骨や歯の健康維持や発育に重要な栄養素であり、ヤギミルクはこれを補給するのに役立ちます。

ただし、市販の「脱脂粉乳タイプ」のヤギミルク製品は脂質が除去されているため、結果的にカルシウムの比率が高い傾向があります。カルシウムのバランスは重要であり、足りていなかったり過剰摂取すると犬に悪影響を及ぼす可能性があります。

たとえば、カルシウムがシュウ酸と結びつくと、シュウ酸カルシウム結石を形成するリスクがあります。カルシウムの不足も、骨や歯からカルシウムが溶け出し、血中のカルシウム濃度が上昇することで結石のリスクが高まります。カルシウムの摂取には適切なバランスが必要です。

■市販のヤギミルク製品■

【脱脂粉乳タイプ】

・脂質を除去していることで、タンパク質比率、カルシウム比率が高くなる

・シニア期や内臓疾患がある犬にとっては負担になるが、成長期の健康な犬におすすめ

【全脂粉乳タイプ】

・脂質が残っているぶん、タンパク質比率が下がる

・カルシウムの過剰摂取を防ぐといった観点から、尿路結石症の既往歴がある犬におすすめ

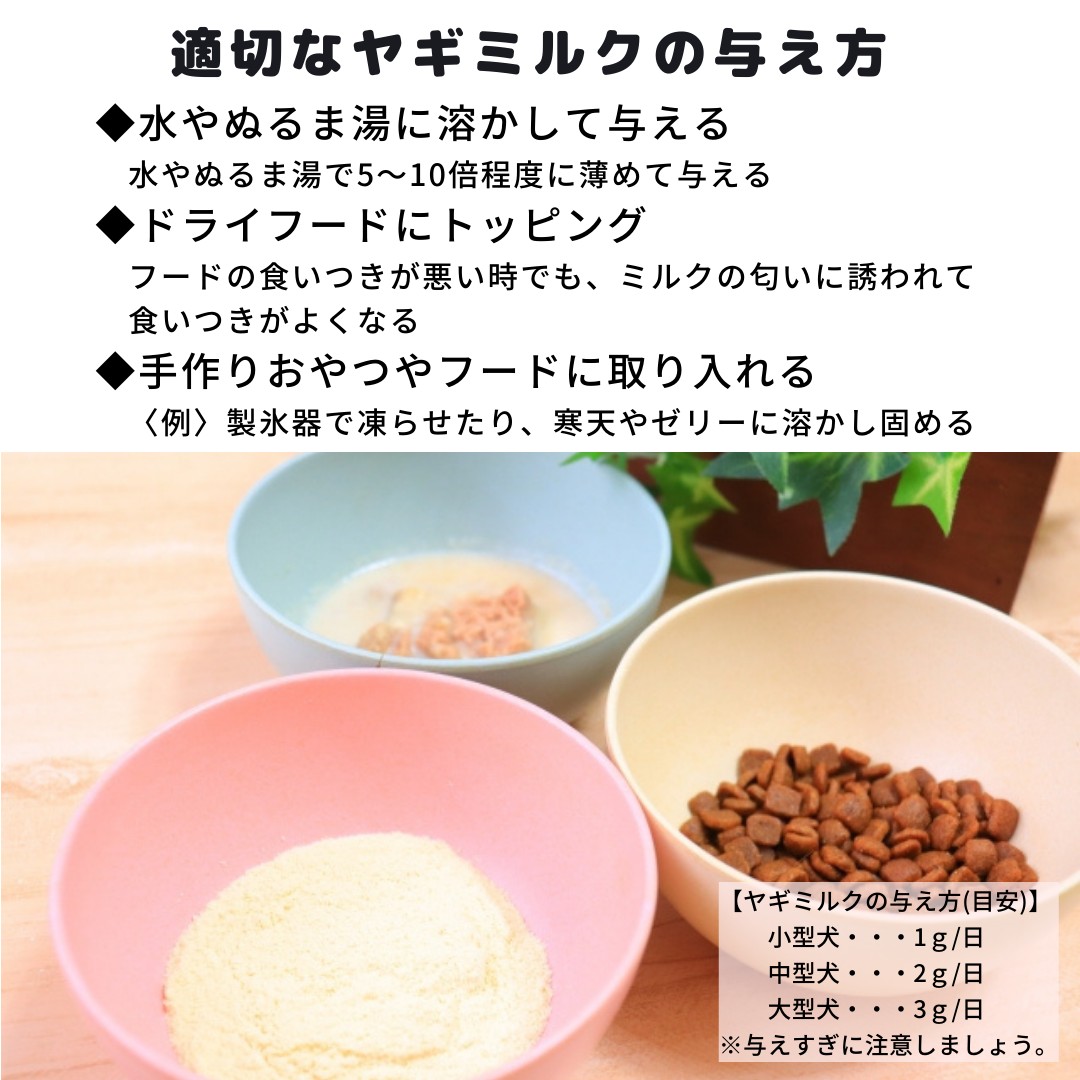

犬への適切なヤギミルクの与え方

・水やぬるま湯に溶かして与える

ヤギミルクの粉末を水やぬるま湯で5〜10倍程度に薄めて与えます。栄養補給を重視する場合は濃く作り、水分補給を優先する場合は薄めに作るなど、濃度を調節することも可能です。

・ドライフードにトッピング

ヤギミルクの粉をドライフードにかける方法です。これは子犬の離乳期や食欲が低下しているとき、シニア犬に栄養を増やしたいときなどに効果的です。また、フードを切り替える際や食欲が低いと感じるときに、ヤギミルクの香りが犬を食事に誘導し、食欲を刺激することがあります。

・手作りおやつやフードに取り入れる

ペットの手作りおやつやフードにヤギミルクを加えると、栄養豊富な食べ物になります。

夏場は製氷器で凍らせる。寒天やゼリーに溶かし固めたりするのもお勧めです。

【ヤギミルクの与え方(目安)】

小型犬・・・1g/日

中型犬・・・2g/日

大型犬・・・3g/日

※一日の量を決めて、与え過ぎに注意しましょう。

犬にヤギミルクをあげる際の注意点

飲み過ぎはカロリーオーバーの原因になる

ヤギミルクの過剰摂取には注意が必要です。飲み過ぎることでカロリーオーバーが起こり、肥満の原因となります。さらに、過度なヤギミルクの摂取は、胃や腸に負担をかけ、下痢や嘔吐のリスクを高めます。

ヤギミルクを与える前には、犬の体重を測り、体重に合った適切な量を与えましょう。適量を守り、犬の健康を損なわないことが大切です。

メインの食事にはしない

犬にヤギミルクを与える際には、メインの食事として使用しないようにしましょう。ヤギミルクは犬が好むかもしれませんが、あくまでも犬の主食はドッグフードです。

犬はドッグフードを食べ、適切な量の水を摂ることで健康を維持できますが、ヤギミルクだけでは犬の健康をサポートするのは難しいです。したがって、ヤギミルクは犬の食事に取り入れる際に、ドッグフードのトッピング、水分補給、ご褒美のおやつとして使うのが良いです。犬の栄養バランスを守りながら、楽しみとしてヤギミルクを与えてください。

おいしく効率的に栄養と89種類の和漢植物が摂取できる和漢ヤギミルクパウダーとおやつシリーズ

89種類の生薬が、飲むたびに体に入り、効果的に栄養補給ができ、免疫維持、内臓に負担をかけにくいヤギミルクパウダーです。

添加物不使用で、内臓に負担の無い 低タンパク、低脂質、低カロリー、低リン低ナトリウム、低糖質の人気おやつシリーズ。

まとめ

今回は、犬に与えるヤギミルクについて解説していきました。ヤギミルクは、犬の健康を保つための栄養成分がたくさん含まれており、シニア期の食欲低下や食べムラがある犬にも役立ちます。

また、嗜好性が高いのでご褒美として与えている飼い主様も多くいます。

しかし、与え方を誤ると、犬の体調を崩すこともあります。

一方で、ヤギミルクを与える際には犬の体重や体調を考慮して、適切な量を与えましょう。犬の体調を日々確認し、体調を崩している可能性がある際はヤギミルクを与えるのを控え、動物病院に診てもらいましょう。

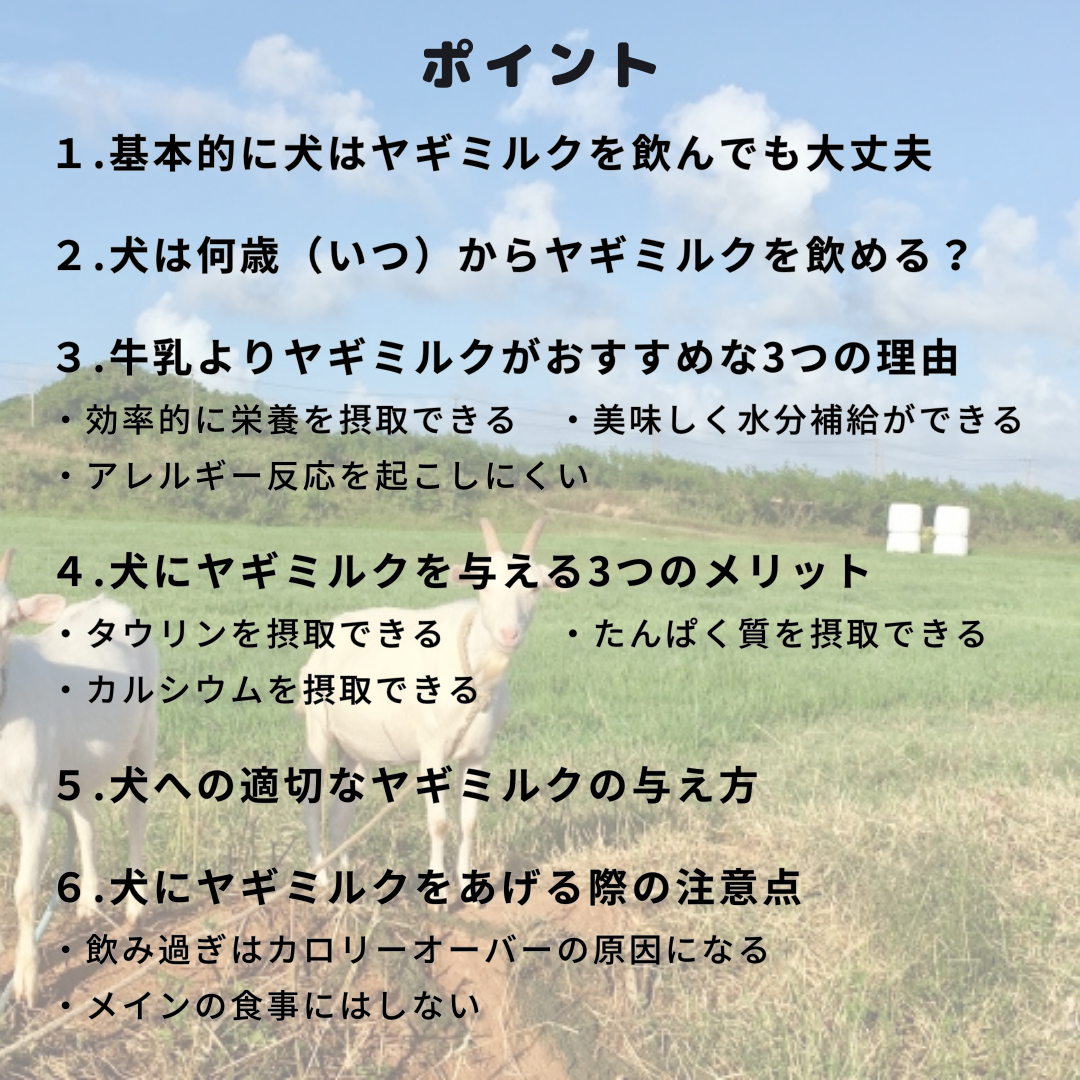

1.基本的に犬はヤギミルクを飲んでも大丈夫

2.犬は何歳(いつ)からヤギミルクを飲める?

3.牛乳よりヤギミルクがおすすめな3つの理由

・効率的に栄養を摂取できる

・美味しく水分補給ができる

・アレルギー反応を起こしにくい4.犬にヤギミルクを与える3つのメリット

・タウリンを摂取できる

・たんぱく質を摂取できる

・カルシウムを摂取できる5.犬への適切なヤギミルクの与え方

・水やぬるま湯に溶かして与える

・ドライフードにトッピング

・手作りおやつやフードに取り入れる6.犬にヤギミルクをあげる際の注意点

・飲み過ぎはカロリーオーバーの原因になる

・メインの食事にはしない