Contents

犬がくしゃみをしている姿はそう珍しいものではないでしょう。

くしゃみは単なる反射や生理現象として起こることもありますが、病気が隠れている場合もあります。今回は、愛犬の健康を守るためにも、犬がくしゃみをする原因、犬のくしゃみで考えられる病気、対処法などについて解説します。

犬のくしゃみは危険サインの可能性も

くしゃみは本来、気道内の異物や分泌物などを排出するために生じる一種の防御反応なので、それ自体がただちに問題となるわけではありません。

しかし、くしゃみの頻度が高くなっている場合は風邪やアレルギーの他、呼吸器に何らかの異常や病変が生じている場合が多く、放置すると時には命に関わるケースもあります。異変を感じた場合は、動物病院を受診することが重要です。

逆くしゃみとは?

逆くしゃみとは発作性呼吸の一種で、犬がくしゃみを吸い込んだように見えることから「逆くしゃみ」と呼ばれています。

通常のくしゃみは空気が鼻孔から急速に押し出される現象ですが、逆くしゃみは空気を鼻孔から急激に連続して吸い込む発作性の呼吸です。このため、突然「ズーズー」や「グーグー」といった音を立てながら鼻から息を連続して吸い込みます。

逆くしゃみは生理的に起こることもあり、その場合、通常は1分前後で治まり、その後何事もなかったかのように元気になることが多いです。

ただし、頻度が多い場合には病気のサインかもしれませんので、動物病院を受診しましょう。

犬がくしゃみをする原因

犬がくしゃみをする主な原因は以下の通りです。

- 鼻が刺激される

- 体調を崩している

- ストレスを感じている(カーミングシグナル)

それぞれの原因について、詳しく解説していきます。

鼻が刺激される

鼻内の知覚神経が刺激されるとくしゃみが出ます。

くしゃみは、鼻粘膜にウイルスや花粉、ほこりなどの異物が付着した際に、それを取り除こうとして起こる生体の防御反応です。異物排出のための正常な反応なので、長時間続かない限りは心配する必要はありません。

また、においの強い香水などは嗅覚が優れている犬にとっては鼻への刺激になるので、避けるようにしましょう。

体調を崩している

病気が原因となっている場合は、くしゃみが長期間続く、鼻水や咳が出る、涙や目ヤニが増える、いびきをかく、呼吸が苦しくなる等の症状が出ることがあります。

症状として、くしゃみがみられる病気は、鼻炎、歯周病、ウイルスや細菌の感染、アレルギー、鼻腔内腫瘍などさまざまです。

ストレスを感じている(カーミングシグナル)

カーミングシグナルとは、ストレスや不安を感じた時、自分を落ち着かせようとする時などにとる行動で、犬のボディランゲージの1つです。

カーミングシグナルとしてのくしゃみは、犬が緊張した時や、逆に興奮しすぎてその興奮を抑えたい時に多く起こります。緊張によるくしゃみは、過度の緊張によって自律神経が乱れることで誘発され、無意識に出ると言われています。

くしゃみがもたらす病気の可能性

犬が頻繁にくしゃみをする場合、以下の病気の可能性が考えられます。

- 鼻炎

- 歯周病

- ケンネルコフ

- アレルギー

それぞれの病気について詳しく解説します。

鼻炎

鼻炎は、鼻の粘膜が炎症を起こしている状態を指します。粘膜が刺激を受けると、くしゃみや鼻水などの症状が現れます。

鼻水は最初はサラサラとしていますが、後にネバネバになったり、膿が混じったり、鼻粘膜からの出血で血液が混じることもあります。

目と鼻は鼻涙管で繋がっているので、鼻炎があると鼻涙管も炎症を起こすことがあります。その結果、涙が鼻に流れにくくなり、涙がこぼれたり、目ヤニが出たりすることがあります。

くしゃみ以外に上記の症状も出ている際は、動物病院を受診するとよいでしょう。

歯周病

歯周病は、歯肉や歯を支える骨(歯槽骨)が破壊される病気です。歯周病とくしゃみは深く関わっており、シニア犬になると歯周病の原因となる細菌感染が原因となって、くしゃみが出ることも多くあります。

健康な犬もたまにはくしゃみをしますが、毎日くしゃみをするようなら、重度歯周病によって鼻に膿が溜まっているのかもしれません。歯周病がひどくなると、口と鼻が繋がってしまう「口腔鼻腔フィステル」になることもあります。

歯周病になると、全身麻酔をかけて歯石の除去や抜歯を行うことになりますので、日々のデンタルケアや定期的な健康診断を心がけましょう。

ケンネルコフ

咳やくしゃみが続くときはケンネルコフ(伝染性気管支炎)や犬ジステンバーウイルス感染症の疑いがあります。

ケンネルコフは下記の原因によって起こる感染症です。

(1)ウイルス感染…犬ジステンパーウイルス、犬ヘルペスウイルスなど。

(2)細菌感染…気管支敗血症菌(別名ボルデテラ菌)、マイコプラズマ属菌など。

ケンネルコフは、嘔吐しそうな乾いた咳が特徴です。さらに、咳以外にも発熱、鼻水、食欲不振などの症状が現れることがあります。

このほか、鼻炎を起こしている場合には、「くしゃみが止まらない」「連続してくしゃみが出る」といった症状も見られます。

重症化すると命に関わる可能性がありますので、風邪だからと安易に捉えず、動物病院を受診しましょう。また、混合ワクチンを接種して予防することも大切です。

アレルギー

犬も人間と同じように、アレルギーが原因でくしゃみをします。アレルギーとは、アレルギー反応を引き起こす物質であるアレルゲン(ハウスダストや花粉、ノミ・ダニ、カビ、食べ物など)が体内に入り、免疫が過剰に働いてしまうことで発症します。

通年性アレルギーでは、ハウスダストやダニなどが原因で発作性のくしゃみ・鼻水が出ますが、季節性であれば花粉症であることがほとんどです。

予防としては、以下のような方法でアレルゲンに接しないようにしてあげることが大切です。

・こまめに掃除する

・空気清浄機を使用する

・散歩の際なるべく花粉と接する機会を無くす

・洋服を着せる

くしゃみが止まらない時の対処法

動物病院に相談する

犬のくしゃみが短期間や一度だけであれば心配はありませんが、1日に何度も繰り返したり、長時間続いたりする場合は動物病院を受診するべきです。

また、くしゃみだけでなく鼻水や咳、下痢など他の症状が見られる場合は、何らかの病気が潜んでいる可能性が高いです。愛犬をよく観察し、いつもと様子が違う場合はすぐに動物病院へ連れて行き、原因を特定してもらいましょう。

愛犬の症状を詳しくメモしておいたり、動画を撮影しておくと、診察時の判断材料になりますので、受診の際は持参するとよいでしょう。

場合によっては手術が必要なケースも

鼻に腫瘍やポリープができると、異物を排出しようとして何度もくしゃみをする場合があります。くしゃみや鼻血は単なる鼻炎でも出ることがありますが、だんだん酷くなったり、鼻から鮮血が出たりする場合には鼻腔内腫瘍が考えられるので注意が必要です。

重症の場合、腫瘍(がん)や鼻の中の骨の変形などが生じている場合があり、手術や放射線治療など早期に積極的な治療が必要になることもあります。

愛犬と健やかに末長く過ごすためにも、くしゃみを重症化させないように早めの対応を心がけましょう。

まとめ

今回は、犬のくしゃみの原因や考えられる病気、対処法について解説しました。くしゃみは単なる生理現象ではなく、病気の可能性もあります。愛犬の様子をよく観察して、いつもと様子が異なる場合は、早めに動物病院に診てもらいましょう。

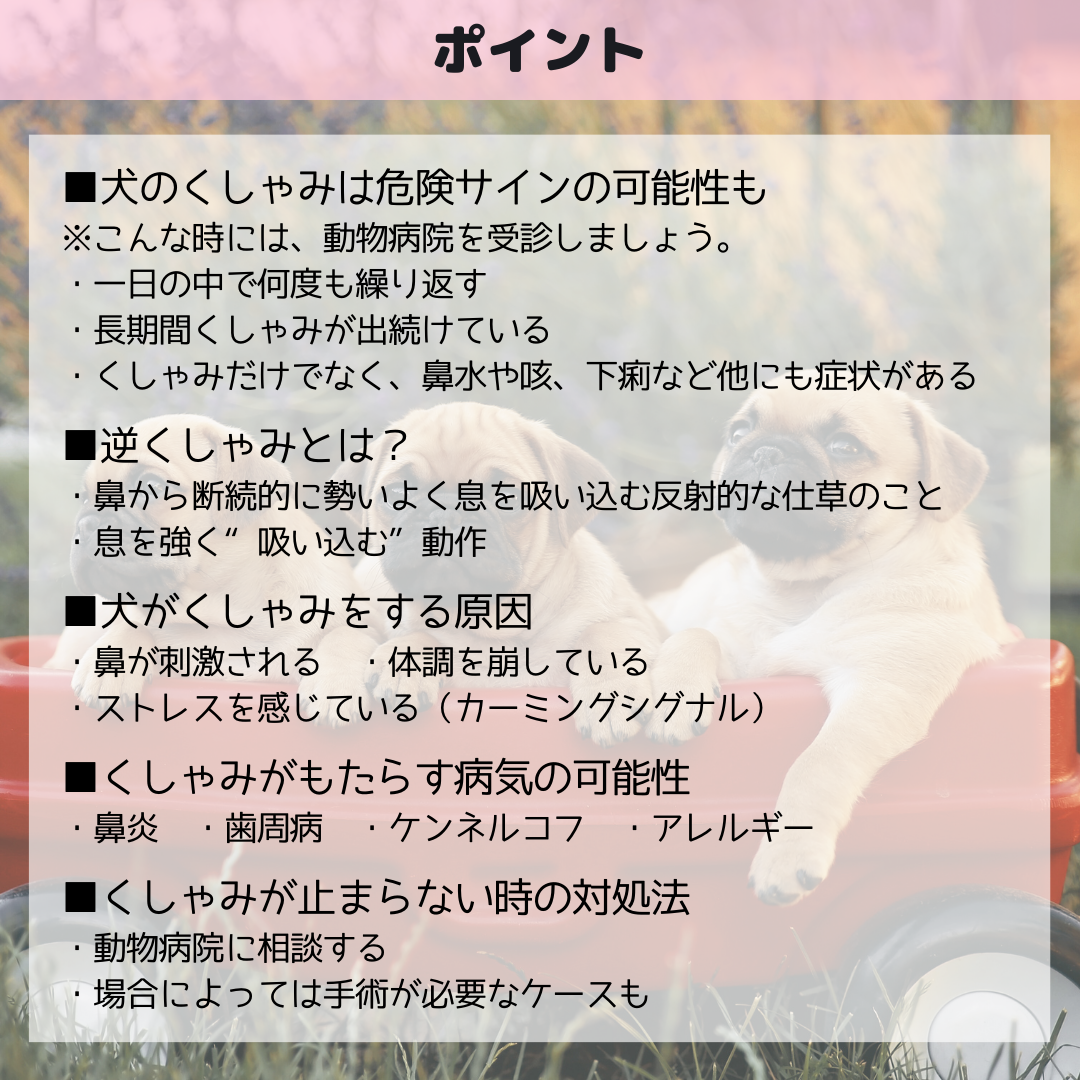

■犬のくしゃみは危険サインの可能性も

以下のサインがある場合は、動物病院を検討しましょう。

・一日の中で何度も繰り返す

・長期間くしゃみが出続けている

・くしゃみだけでなく、鼻水や咳、下痢など他にも症状がある■逆くしゃみとは?

・鼻から断続的に勢いよく息を吸い込む反射的なしぐさのこと

・息を強く“吸い込む”動作であることから、逆くしゃみと表現されている■犬がくしゃみをする原因

・鼻が刺激される

・体調を崩している

・ストレスを感じている(カーミングシグナル)■くしゃみがもたらす病気の可能性

・鼻炎

・歯周病

・ケンネルコフ

・アレルギー■くしゃみが止まらない時の対処法

・動物病院に相談する

・場合によっては手術が必要なケースも