Contents

愛犬を飼育していると、「犬にブルーベリーを与えて平気なの?」時になる方もいるのではないでしょうか?結論、与えても問題はありませんが、与える際は注意が必要です。今回は、ブルーベリーを与えるメリットや注意点、与え方についてご説明します。

犬はブルーベリーを食べても問題ない

犬にブルーベリーを与えても問題ありません。しかし、ブルーベリーには犬が摂取することが好ましくない成分「シュウ酸」が含まれています。そのため、与える量などに気を配る必要はあります。したがって、ブルーベリーは犬に食べさせても問題はありませんが、積極的に与える必要はないということになります。

犬は何歳(いつ)からブルーベリーを食べられる?

幼犬から高齢犬(老犬)までブルーベリーを食べても、ただちに悪害があるわけではありません。ただし、シュウ酸をはじめとする成分が『結石』の原因になる可能性があるので、積極的にあげるのは控えた方が良いでしょう。また、初めて与える場合には、アレルギー症状が出ないかどうかも確認してください。与える場合は少量ずつ、細かくカットして与えるようにしましょう。

犬にブルーベリーを与える3つのメリット

1. アントシアニンを摂取できる

ブルーベリーには「アントシアニン」というポリフェノールの一種が含まれています。アントシアニンは抗酸化作用を持ち、有害な活性酸素の影響を緩和します。これは細胞の老化を防ぐのに役立ち、免疫力の向上や犬の視力疲労の軽減に貢献してくれます。

2. ルテインを摂取できる

ブルーベリーはルテインという成分を豊富に含み、これは目の健康に良いとされています。ルテインは細胞の酸化を防ぎ、炎症を抑制します。水晶体にも含まれていますが、年齢とともに減少し、食事から摂取が必要です。

3.尿phを調整する

ブルーベリーまたはクランベリーは尿路のpHバランスを正常に保つ働きがあります。

そのため、尿のアルカリ度が強い場合に形成されるストルバイト結晶(リン酸アンモニウムマグネシウム)の形成を抑えます。

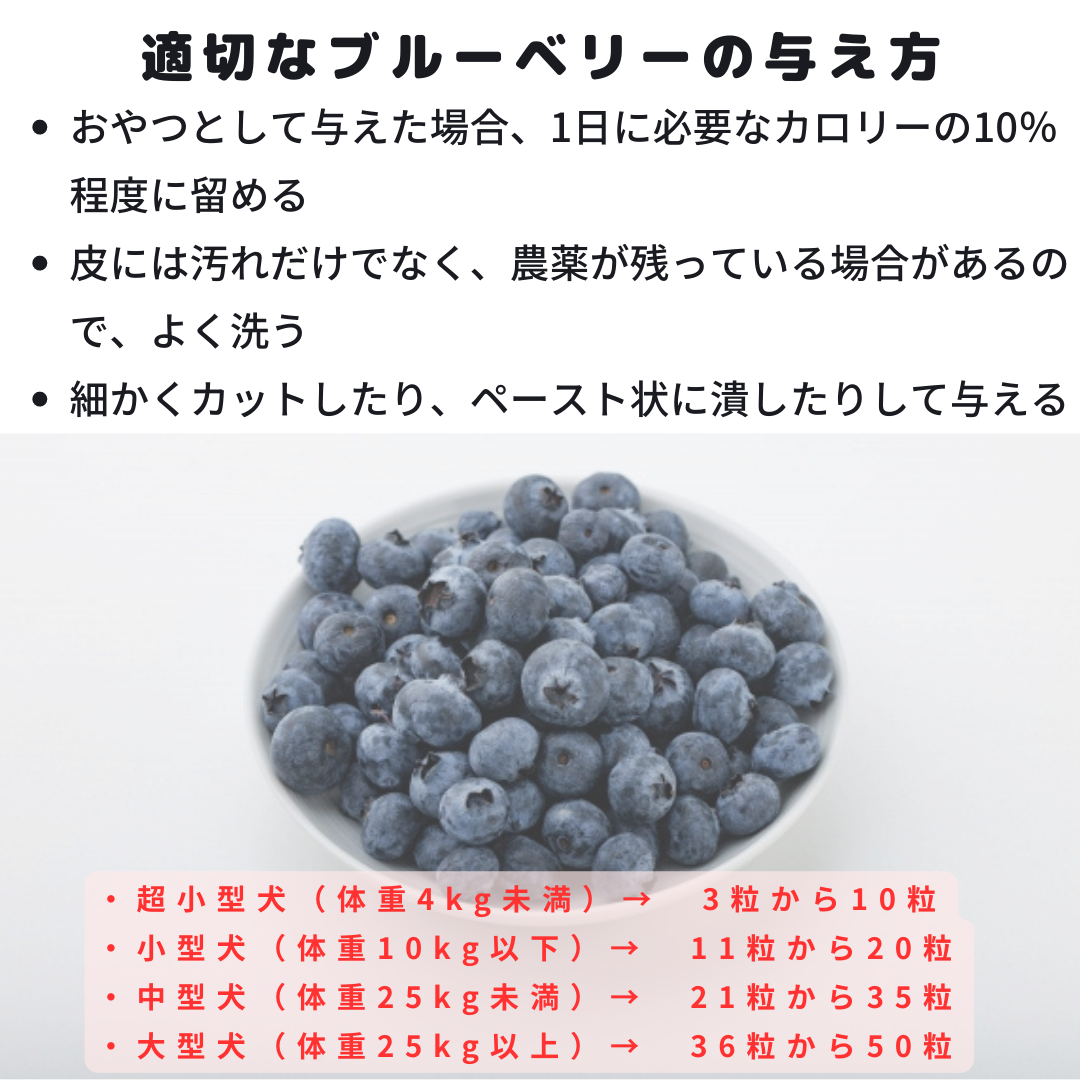

犬への適切なブルーベリーの与え方

量

ブルーベリーをおやつとして与えた場合は、1日に必要なカロリーの10%程度に留めるべきと言われています。このカロリーから計算すると、与えて良い目安量は以下のようになります。

・超小型犬(体重4kg未満)→ 3粒から10粒

・小型犬(体重10kg以下)→ 11粒から20粒

・中型犬(体重25kg未満)→ 21粒から35粒

・大型犬(体重25kg以上)→ 36粒から50粒

※上記おおよその目安量です。犬の体格や運動量に応じて分量は異なります。

※他におやつを与える場合には、その分ブルーベリーの量を減らしましょう。

※上記の量であっても、1度に全て与えず、少量ずつ与えましょう。

与え方

ブルーベリーは通常生のまま与えられますが、皮には汚れや農薬の残留がある場合もあるため、十分に洗浄して与えましょう。皮を細かく刻んで混ぜても問題ありません。粒のまま与えると、丸呑みして消化器官に詰まる可能性や、消化不良による嘔吐や下痢が起こることがあるため、細かく切ったり、ペースト状に潰したりして与えることをおすすめします。

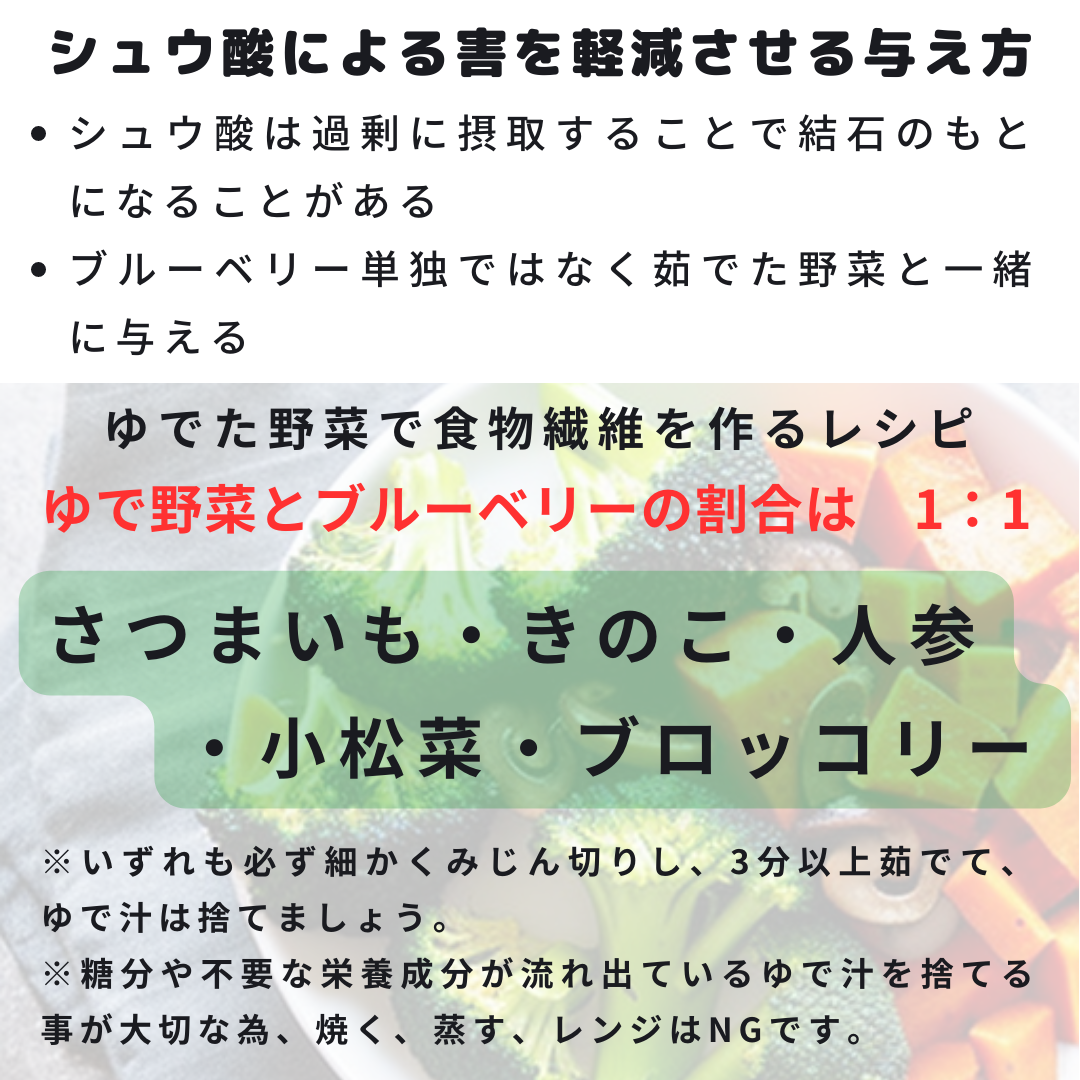

『シュウ酸』による害を軽減させる与え方

ブルーベリーは犬にとってメリットのある栄養素が含まれていますが、一方でシュウ酸も含まれています。シュウ酸は過剰に摂取することで結石のもとになることがありますので、結石になりやすい犬や腎臓に疾患のある犬は注意が必要です。

ブルーベリーのシュウ酸による害を軽減させるためには、食べ方を工夫すると良いでしょう。ブルーベリーを茹でることで、含まれているシュウ酸を出すという方法もありますが、生で食べる際には、ブルーベリー単独ではなく茹でた野菜と一緒に与えることをおすすめします。ブルーベリーに含まれるシュウ酸を薄めるという意味で、茹でた野菜の食物繊維は有効です。

ゆで野菜とブルーベリーの割合は 1:1

※高齢犬や内臓疾患のある犬には、この様な工夫をしてあげると良いでしょう。

ゆでた野菜で食物繊維を作るレシピは以下の通りです。

◆サキニコブ(血糖値を上げにくい野菜)◆

さつまいも・きのこ・人参・小松菜・ブロッコリー

いずれも必ず細かくみじん切りし、3分以上茹でて、ゆで汁は捨てましょう。

※糖分や不要な栄養成分が流れ出ているゆで汁を捨てる事が大切な為、焼く、蒸す、レンジはNGです。

犬にブルーベリーをあげる際の5つの注意点

1.過剰摂取はアレルギーを起こす犬もいる

ブルーベリーには犬に有害な中毒成分は含まれていません。しかしながら、犬によっては体質に合わず、嘔吐や下痢などの消化器症状や皮膚の発疹が現れることがあります。急に多量を与えず、少量から与えて様子を見ましょう。

2.市販のジャムやヨーグルトといった加工品は避ける

ブルーベリージャムやヨーグルト等の加工品は、犬にとって多すぎる糖質が含まれています。糖質の摂りすぎは肥満の原因になりますし、糖質はブドウ糖に分解され、継続的な使用は、中性脂肪や腫瘍の餌にもなる可能性があるため、高齢犬または病気の犬には、与えないようにしましょう。与える場合には、お水や茹でた野菜等をミックスし、糖質を薄めてあげるといいでしょう。

3.食物繊維の摂りすぎに注意する

ブルーベリーには水溶性と不溶性の2種類の食物繊維が含まれています。不溶性食物繊維は水溶性の6倍多く含まれており、摂りすぎると便が大きくかたくなり、排便が難しくなる可能性があります。過度な摂取には気をつけましょう。

◆水溶性食物繊維◆

水溶性食物繊維は胃腸内でゆっくり移動し、食後の満足感を持続させ、過食を抑制します。また、大腸内で発酵・分解され、ビフィズス菌の増加を促し、腸内環境の改善と整腸効果が期待できます。

◆不溶性食物繊維◆

高い保水性を持つブルーベリーは、胃や腸で水分を吸収し膨張した後、腸を刺激します。これにより、腸の動きが活発になり、便通が促進され、便秘の緩和に寄与します。

※排便が困難になることがある為、過剰摂取は避けましょう。

4. ビタミンE・ビタミンCが多い

100gのブルーベリーには、ビタミンEが1.7㎎、ビタミンCが9㎎含まれています。水溶性ビタミンは摂りすぎても排出されるので心配ありませんが、脂溶性ビタミンは摂りすぎると蓄積し、骨障害や脂肪肝、嘔吐、腎障害、高カルシウム血症などを引き起こす可能性があります。

ミネラルやビタミンは身体を形成する上で大切な成分ではありますが、多く摂れば良いというものではなくバランスがとても大切です。持病があり、特定の栄養素の制限が必要な場合には、ブルーベリーを単独で与えると持病が悪化するリスクがあるので、与えすぎには注意が必要です。

5.糖質が高い

ブルーベリー100gあたり、9.6gの糖質が含まれています。これは「桃」や「メロン」「スイカ」と同等レベルです。少量であれば問題ありませんが、過剰に食べると中性脂肪のもとになります。あくまでも、数粒程度に控えましょう。

まとめ

「眼にいい食べ物」として人気のブルーベリー。アントシアニンやルテインなどの眼に良いい成分が豊富なので、犬の体によい果物だといえます。

しかし、体によい食べ物でも、食べ過ぎは体によくない作用を及ぼすこともありますので、下記の様に工夫して与えるのが理想的です。

・与える場合には、少量に留める

・シュウ酸を中和させるために、同量のゆで野菜と一緒に摂る