Contents

犬の腎臓病は、ステージの初期では症状がほとんど見られず、ステージが進行してから症状が出てくるため気付きにくい病気です。

腎臓病とはどのような病気なのか、愛犬が腎臓病になった際に長生きしてもらうためには飼い主としてどのようなことができるのか、症状やケアについて解説します。

犬の腎臓病とは?

腎臓は、尿の生成や、体内で不要になった老廃物や毒素の尿への排出、それに伴う体の水分量の調整、ホルモンの分泌などを行っている臓器です。

腎臓が十分に機能しなくなると、多飲多尿、食欲不振、嘔吐などさまざまな症状を引き起こします。この状態を「腎不全」といいます。

腎不全には、急激に腎臓の機能が低下する「急性腎不全」と、数か月から数年の長い年月をかけて腎臓の働きがゆっくりと悪くなる「慢性腎不全」があります。

急性腎不全の一般的な余命

急性腎不全は、数時間~数日という短期間に急激に腎機能が低下する状態です。

早期発見・早期治療で回復を見込めますが、進行が早いため1週間から1ヶ月で死に至る場合もあり、生存確率は50%前後と言われています。

突然ぐったりして意識が低下する、呼吸が荒くなる、下痢や嘔吐、脱水などの症状が見られます。また、尿に関しては、量が急激に減る、もしくは全く排尿がなくなり、痙攣が起きることもあるので注意が必要です。

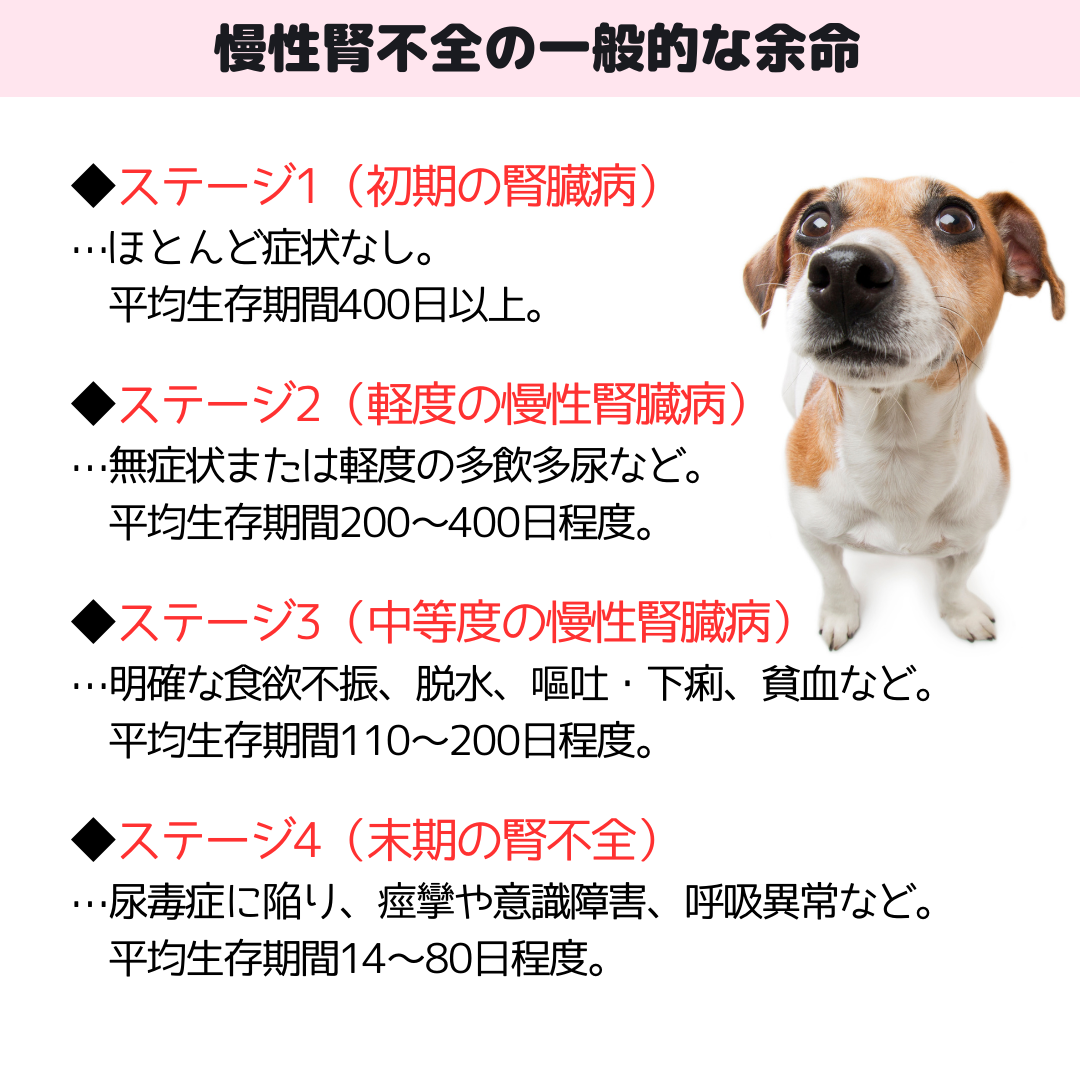

慢性腎不全の一般的な余命

慢性腎臓病は、自覚症状がないままゆっくりと腎臓の機能が低下する状態です。

原因は多岐にわたり、高齢、遺伝、腫瘍、感染症など様々で、腎臓に慢性的な病変が生じ、徐々に腎臓がダメージを受けます。年齢とともに発症する確率は上がり、一度発症すると数ヶ月から数年にわたって進行していき、最終的には腎不全や尿毒症に至ります。

慢性腎臓病は血液検査によるCre(クレアチニン)やSDMAといった数値や、尿の状態等でステージが分類され、一般的には診断されてから1年半~2年が余命と言われています。

多飲多尿で尿の色が薄くなる傾向にありますが、その他に、症状が進行している老犬の場合は、食欲不振や体重の減少、便秘や下痢症状、痙攣を起こすこともあります。特に痙攣は末期に起きやすいので、早急な医療機関受診が必要です。

ステージ1

初期の腎臓病。尿検査で尿比重の低下や蛋白尿などが認められることもありますが、症状がほとんど見られないため、血液検査・尿検査だけでは見落とされる可能性もあります。

残っている腎機能の割合は33~100%、平均生存期間は400日以上と言われています。

ステージ2

軽度の慢性腎臓病。ステージ1と同じく無症状、もしくは症状はあっても軽度です。食欲不振や元気消失なども少なく、多飲多尿の症状で初めて判明することも多くあります。

残っている腎機能の割合は25~33%、平均生存期間は200~400日程度と言われています。

ステージ3

中等度の慢性腎臓病。明確な症状が見られるようになり、断続的な食欲不振、多飲や体重減少、脱水、毛並みの変化、嘔吐・下痢、無気力、血尿、胃腸障害や貧血などの症状が現れることが多くなります。

残っている腎機能の割合は10~25%、平均生存期間は110~200日程度と言われています。

ステージ4

末期の腎不全。ほとんどの場合、尿毒症に陥り、食欲廃絶、沈鬱や痙攣、意識障害、呼吸の異常などが見られるようになります。尿は濃縮されず薄くなり、量が少なくなったり、全く出ない等、これまでに挙げた全ての症状が現れます。

積極的治療をしないと生命維持が困難となり、最悪の場合には、これ以上苦しませないように支持療法(緩和ケアのようなもの)をすることもあります。

残っている腎機能の割合は10%以下、平均生存期間は14日~80日程度と言われています。

腎臓病の犬が長生きするために出来ること

動物病院の通院による治療

進行度合いによっても異なりますが、一般的には腎臓に負担をかけないようにするため、療法食と投薬による治療が行われます。

急性腎臓病の治療では、腎機能を低下させている原因を取り除き、できるだけ早く尿を体外へ排出させることが優先されます。そのため、体内の水分を増やすために輸液療法などが行われることもあります。点滴後も尿が出ない場合は、利尿剤を投与することもあります。

慢性腎臓病の場合、残念ながら治療をしても完治は望めないと言われており、そのため、症状の進行をできるだけ遅らせ、軽減してあげることが治療の主体となります。体の毒素を吸着するための活性炭、胃炎の症状を和らげる胃薬、制吐剤等がそれにあたります。

食事療法

慢性腎臓病により一度傷ついた腎機能は回復できないため、腎臓病の治療では、腎臓に負担をかけない食事療法に切り替えることが大切です。基本的には腎臓病用の療法食を使用し、進行を遅らせることが重要になります。

腎臓病の犬には、タンパク質を制限した食事を与えることが重要ですが、一般的な腎臓病用のフードは、リンの配合量が低すぎたり、タンパク質を極端に減らしたりしている場合があります。そのため、腎臓の細胞形成に悪影響を与え、かえって筋肉の衰えや毛並みのパサツキ等のデメリットが生じることがあります。

フードは生命維持がきちんと出来ることが大切ですので、栄養制限のし過ぎには注意する必要があります。下記フードは、「栄養制限による腎臓負担の軽減」と「栄養補給による腎臓機能の健康維持」の両面のバランスを考えて作られた食事です。

自宅でのケア

犬が食べると急性腎臓病を引き起こす原因となる食品や、人間用の薬などは、愛犬が誤って口にしないよう、手の届かない所でしっかり管理しておきましょう。

腎不全の症状が進行した場合は、温度計や湿度計を設置して暑さや寒さ対策に気を配り、快適に過ごせる環境を整えてあげましょう。

腎臓病の予防方法

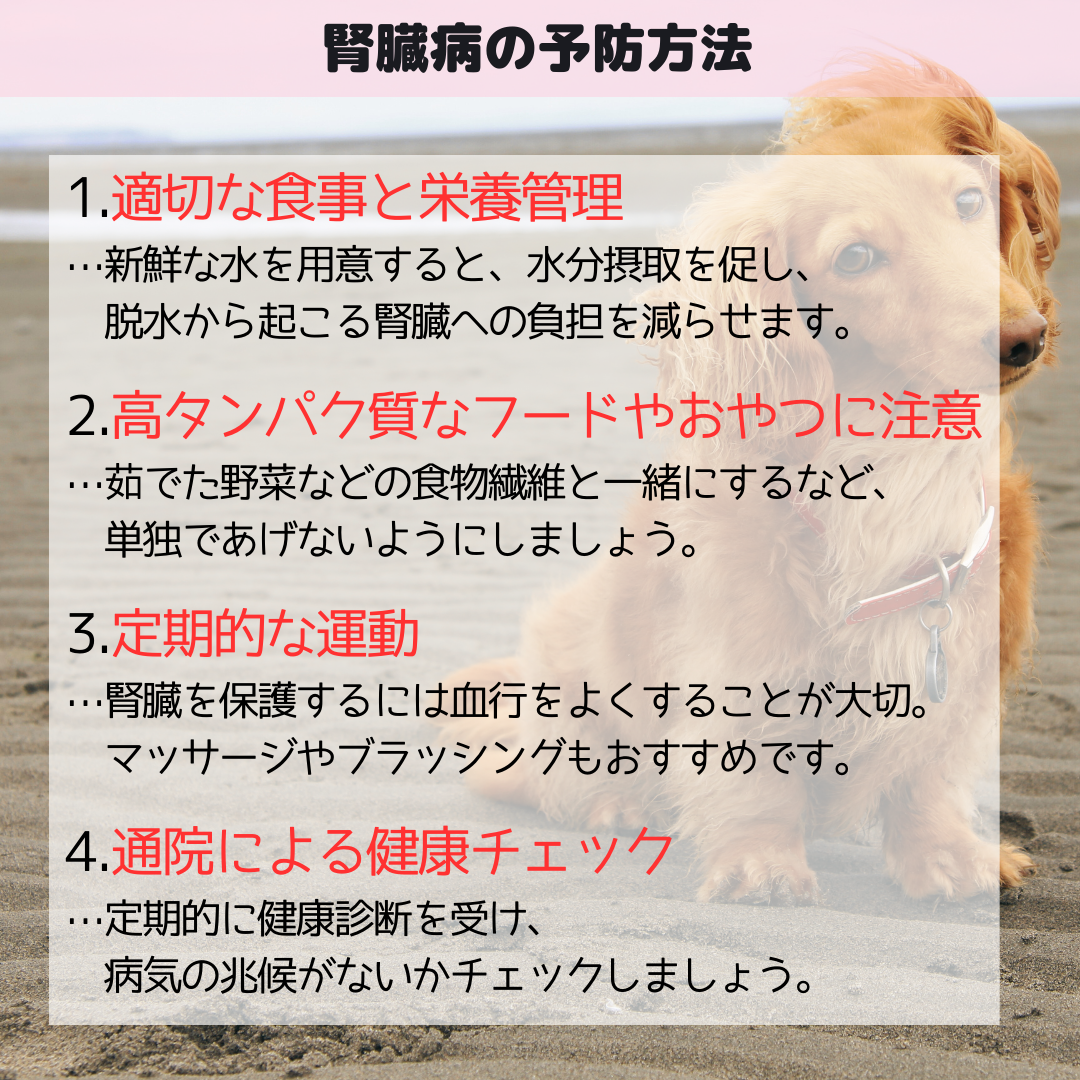

適切な食事と栄養管理

バランスの取れた食事や新鮮な水は、腎臓に負担をかけないために重要です。

日頃から塩分の多い食事やおやつなどで腎臓に負担をかけると、腎臓にダメージが溜まっていく可能性がありますので注意しましょう。

新鮮な水を常に用意すると水分摂取を促すことができ、脱水から起こる腎臓への負担を軽減できます。特にシニア犬には複数箇所に用意してあげるといいでしょう。

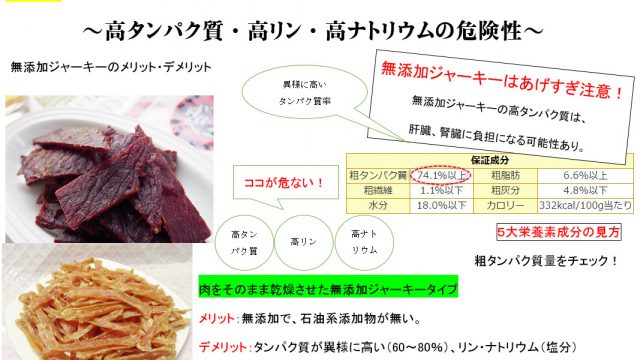

高タンパク質なフードやおやつに注意する

「無添加のドッグフード」「無添加のおやつ」というと聞こえは良いですが、タンパク質が30%以上のものは、高タンパク質に分類されます。これらを単独であげ続けた場合、腎臓数値が高くなる可能性があります。

必ず茹でた野菜などの食物繊維と一緒にするなど、単独であげないようにする必要があります。

定期的な運動

腎臓を保護するためには、血行を良くすることがとても大切です。血行を良くするためには、適度な運動も必要です。特にシニア犬は寝ている時間が長くなり、血行が悪くなりがちです。

無理のない範囲で遊びを取り入れたり、お散歩に出かけたりして、適度に体を動かしてあげましょう。体を動かすことが難しい子の場合は、マッサージやブラッシングを取り入れるのもおすすめです。

通院による健康チェック

腎臓病になれば、通院や投薬などが必要になります。日頃から愛犬の様子を観察するとともに、定期的に健康診断を受け、腎臓病の兆候がないかしっかりチェックしておくと良いでしょう。健康診断は腎臓病以外の病気の予防にもつながります。

まとめ

急性腎臓病の場合は早期に適切な治療をすれば回復することができますが、慢性腎臓病の場合は発症すると治療が一生涯にわたって続きます。

腎臓病は、なるべく早く気付くことで病気の進行を遅らせることができるので、日頃から愛犬の様子をよく観察し、多飲多尿など、普段と違う症状があれば動物病院を受診しましょう。

また、動物病院で定期的に健康診断を受けることで、症状がなくても早めに発症に気付くこともできます。

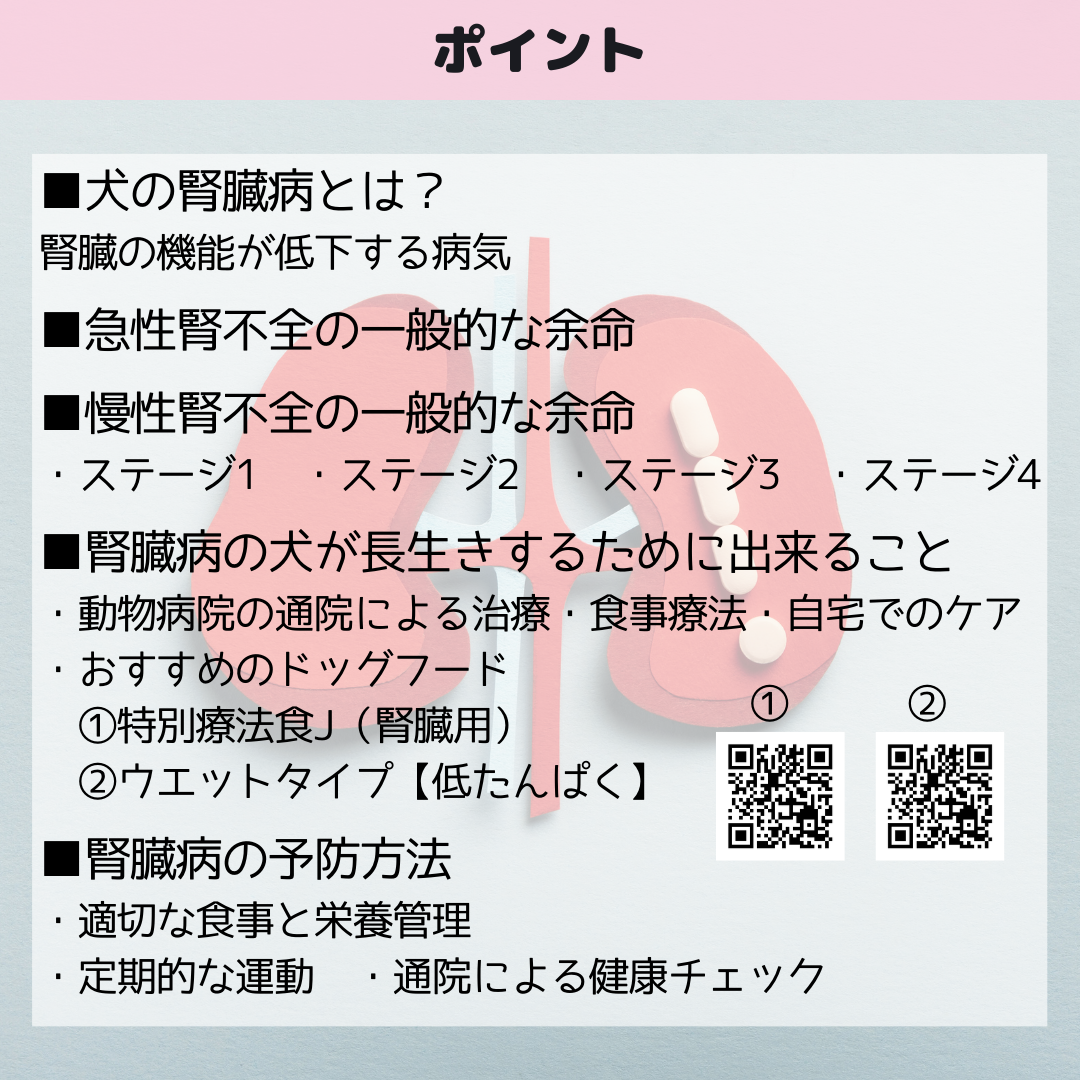

■犬の腎臓病とは?

腎臓の機能が低下する病気■急性腎不全の一般的な余命

■慢性腎不全の一般的な余命

・ステージ1

・ステージ2

・ステージ3

・ステージ4■腎臓病の犬が長生きするために出来ること

・動物病院の通院による治療

・食事療法

・自宅でのケア■腎臓病の予防方法

・適切な食事と栄養管理

・定期的な運動

・通院による健康チェック