Contents

私たち人間が当たり前に食べている食材の中には、犬にとっては危険な食べ物が存在します。通常、「総合栄養食」の基準を満たしたドッグフードを与えている場合、犬に必要な栄養素が不足することはありません。ただし、ドッグフードだけでは食べない、犬が好むものを与えたい、などでフード以外のものを与える飼い主さんも多いと思います。

そこで本記事では、犬が食べてはいけない食材を、ジャンル別にご紹介します。愛犬の食事について悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

犬が食べてはいけない・与えてはいけない肉

肉のみ(単独)で与えない

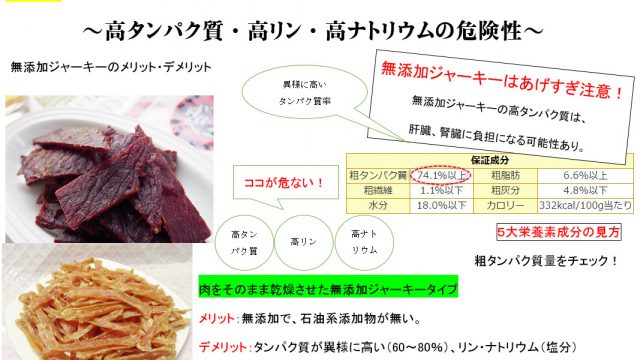

基本的にスーパーで売られている生肉全般は使用できます。お肉自体は、タンパク質が多く、栄養補給には良いのですが、お肉やお魚=タンパク質の塊であり、単独で与えるとデメリットになる場合があることを認識することが大切です。

<タンパク質のメリット>

筋肉や細胞を生成、再生する

<タンパク質のデメリット>

お肉やお魚、その他タンパク質は、分解する際に、腎臓や肝臓に負担がかかり(特に老犬)、良かれと思って与えたタンパク質がきっかけで腎臓、肝臓数値が上昇することがある

肉や魚の与え方

肉や魚は全般に高タンパク質な食材となります。そのため、消化・吸収・排泄の際に腎臓や肝臓の負担となることがあります。若く健康な愛犬の場合には問題ありませんが、シニア犬や腎臓や肝臓等、内臓疾患がある場合には単独使用を避け、茹でた野菜と1:1で混ぜて与えることをお勧めします。茹でた野菜の食物繊維がタンパク質比率を低くさせ、内臓への負担を軽減することができます。

ジビエ肉について

山で捕獲される猪や鹿などのジビエ肉。近年は犬猫の食用に加工され販売されることも多くなっています。野生で育っているジビエ肉は、抗生剤や添加物の心配がなく、低アレルゲンフードとしても有名です。ただし、野生であるがゆえに細菌やウイルスを保有している場合もあり、リスクを回避するためにも、ジビエは必ず火を通して与えましょう。

茹で野菜の効用と与え方

人間もお肉だけを食べていると、便通が悪くなるように、人間ほどではなくても、ある程度の食物繊維は必要です。では、野菜をどのように選び、どのくらいの量をあげたら良いでしょうか?

茹でたミックス野菜と生肉との割合は1:1

ゆでた野菜で食物繊維を作るレシピは以下の通りです。

◆サキニコブ(血糖値を上げにくい野菜が理想的)

さつまいも・きのこ・人参・小松菜・ブロッコリー

いずれも必ず細かくみじん切りし、3分以上茹でて、ゆで汁は捨てましょう。

◆野菜は焼く、蒸す、レンジはNG(不十分)

野菜にはシュウ酸という成分が含んでいますが、これは結石(シュウ酸カルシウム結石)の原因になる可能性があります。その他、過剰なミネラル成分も含まれているため、与えるよりも、与えない方が無難です。

3分以上茹でることで、茹で汁にシュウ酸が溶け出ているため、茹で汁は捨てる事が大切です。特にシニア期や腎臓や肝臓、結石等、内臓疾患のある犬猫ちゃんには、この様な工夫をしてあげると無難でしょう。

鳥の骨

鳥の骨を与える場合、生の場合と加熱した場合で注意点が異なります。

生の鳥の骨

生の大きな鳥の骨を十分に噛まずに丸飲みすると、特に胃の小さな小型犬は食道閉塞を引き起こす懸念があります。また、生鳥の場合サルモネラ菌感染症と呼ばれる食中毒を引き起こす懸念があるため注意が必要です。

加熱した鳥の骨

加熱処理をした骨は砕けやすく、骨の欠片が腸閉塞を引き起こす懸念があります。また、砕けた骨が胃や腸に刺さると傷ついたり穴が空いてしまうこともあるため注意が必要です。

固いものをかじることで歯磨き効果が期待できる、ストレス発散になるといったメリットもありますが、犬によっては歯が欠けたり折れたりすることもあります。骨類を与える場合には、必ず飼い主さんの見守りのもとに与え、事故にならないように気を付けましょう。基本的には、栄養バランスの整った適切なフードを与えていれば、余分に骨を与える必要はありません。

レバー

犬にレバーを与える際は注意が必要です。牛や豚、鶏のレバーは、一般的なスーパーで容易に入手可能です。健康な犬にはこれらのレバーを与えても特に問題はありません。レバーにはビタミンAが豊富に含まれており、皮膚や粘膜の健康を保つ効果があります。実際、多くのドッグフードにもレバーが原材料として含まれています。

しかし、生のレバーには様々な病原体や寄生虫が含まれることがあり、これにより健康を損なうリスクがあります。特に子犬や免疫力が低下している犬が生のレバーを食べた場合、感染のリスクが高まります。そのため、レバーを与える際は必ず加熱処理を行ってください。

さらに、レバーは高タンパクであり、リンやナトリウムも高いため、腎臓、肝臓、心臓に負担をかける可能性があります。シニア犬や内臓疾患のある犬には、特に注意が必要です。レバーを与える際の対策としては、茹でたレバーを茹で野菜と一緒に与える方法がおすすめです。レバーの高タンパク質内容を薄める意味でも、茹でた野菜の食物繊維をトッピングすることが効果的です。

犬が食べてはいけない魚介

犬が食べてはいけない魚介類は以下の通りです。

- カニ

- エビ

- イカ

それぞれの食材について解説していきます。

カニ

生のカニに含まれているチアミナーゼ(アノイリナーゼ)という成分は、ビタミンB1を分解してしまいます。過剰摂取によってビタミンB1が不足してしまうと、むくみや嘔吐、体重低下や、酷くなると後ろ足のふらつきなど神経症状を起こすこともあります。

また、カニの甲羅や足、はさみなどは非常に硬く、犬の胃では消化できません。無理に食べることで消化不良を起こして嘔吐したり、食道や胃に詰まる、傷つけるリスクがあります。

私たち人間と同様に、犬も甲殻類のアレルギーを持っていることがあります。この場合、皮膚炎や食欲不振、目の充血や下痢嘔吐などの症状が出ることがあります。以上のことから、カニを犬に与えることは基本的にお勧めできません。

加熱処理をしたカニでも、殻やはさみなどは取り除き、過剰に与えることは避けましょう。

栄養バランスの整った適切なフードを与えていれば、犬に必要な栄養素の視点から見てもカニを与える必要はありません。

エビ

生のエビにはカニと同じように、チアミナーゼ(アノイリナーゼ)という成分が含まれており、ビタミンB1を分解してしまいます。過剰摂取によってビタミンB1欠乏症になることがありますし、酷い場合は神経症状を引き起こすことがあります。

また、カニと同様、甲殻アレルギーのある犬が食べてしまうと、アレルギー症状を引き起こす場合があります。チアミナーゼ(アノイリナーゼ)は熱に弱く、加熱すると活性が失われますが、アレルギーリスクの可能性は残ります。

そもそも甲殻類は犬にとって消化の悪い食べものです。消化不良は嘔吐や下痢の原因となりますので、エビを与える際には殻としっぽは必ず取り除き、過剰に与えることは避けましょう。栄養バランスの整った適切なフードを与えていれば、犬に必要な栄養素の視点から見てもエビを与える必要はありません。

イカ

生のイカにもチアミナーゼ(アノイリナーゼ)が含まれており、ビタミンB1を分解する働きがあるため、ビタミンB1欠乏症を引き起こす恐れがあります。

生のイカにはアニサキスと呼ばれる寄生虫が潜んでいることもあります。誤ってアニサキスを食べてしまうと、中毒症状や激しい腹痛を引き起こす懸念があるため注意してください。

イカは充分に加熱すれば、犬に与えることができますが、イカ自体が硬い食べ物なので消化が悪く胃腸に負担をかけるほか、細かくせずに与えると消化前に胃腸に詰まり腸閉塞になる恐れもあります。

犬にとってリスクのある食材となりますので、あえてイカを与える必要はありません。

与える際には、充分に火を通して細かく刻んでものをごく少量に留めましょう。

【スルメやあたりめ】

スルメ・あたりめは生のイカを乾燥、加工して作ることから、タンパク質や塩分を多く含んでいます。高タンパク、高塩分になることで、消化・吸収・排泄の際に肝臓や腎臓などの負担となるので、犬に与えるのは控えたほうが良い食品です。

また、スルメやあたりめは生のイカ以上に硬く、とても消化が悪いものです。もしも、これらを愛犬に与える場合は、軟らかくする、塩分を抜くという事を目的にしっかり煮て、胃腸で詰まらないように小さく刻み、タンパク質や塩分濃度を薄めるため、茹でた野菜と一緒に与える工夫をしましょう。

ただしイカやスルメ、あたりめは、あえて犬に与える必要はありません。

犬が食べてはいけない野菜

続いて、犬が食べてはいけない野菜は以下の通りです。

- 玉ねぎ

- ネギ

- ニンニク

それぞれの食材について詳しくご紹介します。

玉ねぎ

玉ねぎには有機チオ硫酸化合物という成分が含まれています。この成分は、犬の赤血球内のヘモグロビンを酸化させ、その結果「ハインツ小体」という変性物質を形成します。この変性赤血球は非常に脆弱で、脾臓や血管で破壊されるリスクが高まります。さらに、有機チオ硫酸化合物の毒性は、玉ねぎを加工しても消えないため、犬への中毒リスクが続きます。

味噌汁やシチューなど、玉ねぎのエキスが溶けだしているものも与えてはいけません。

ネギ

ネギにも玉ねぎと同じく「有機チオ硫酸化合物」が存在し、これが溶血性貧血などの中毒症状を起こす原因となります。ネギの品種によっては、この毒性の濃度が高く、少しの摂取だけで中毒を引き起こすこともあります。調理済みの食品にネギや玉ねぎが入っていることもあるため、愛犬が食べるものにはネギ属の野菜が含まれていないか確認することが大切です。

ニンニク

にんにくはヒガンバナ科のネギ属に属する植物で、玉ねぎや他のネギ類と同じ「有機チオ硫酸化合物」を含んでいます。この成分は溶血性貧血をもたらすリスクがあるため、犬の食事としては適していません。ニラなどのネギ属の野菜全般も含め、犬に与えることは避けましょう。

犬が食べてはいけない果物・飲み物

犬が食べてはいけない果物・飲み物は以下の通りです。

- グレープフルーツ

- 牛乳

- コーヒー

- お茶

それぞれの食材について詳しくご紹介します。

グレープフルーツ

グレープフルーツは、犬にすぐに害を及ぼす食材ではないものの、犬の体質や摂取量、部位によっては、アレルギーや中毒のリスクが考えられます。特に外皮には「ソラレン」という成分が含まれていて、これを大量に摂取すると「ソラレン中毒」となる可能性があります。ソラレン中毒になると、下痢や嘔吐などの症状を引き起こします。さらに、実の中には「フラノクマリン」という成分が含まれており、これが特定の薬の効果を増強させる恐れがあります。特にジュースにはこの成分が濃縮されており、糖分も含まれているため、犬に与えるのは避けるべきです。

アレルギーや中毒の症状は多岐にわたりますが、痒みや元気の低下、消化器症状が主です。ただし、犬がグレープフルーツの実によって中毒を起こすのは、体重1kg当たり1個以上摂取した場合に限られます。過度な警戒は不要ですが、栄養面を考慮しても犬にわざわざグレープフルーツを与える必要はありません。

牛乳

犬は、もともと乳糖を分解する酵素である「ラクターゼ」を大量に持っているわけではありません。犬乳には乳糖が人乳の約半分しか含まれていないため、犬が乳糖の多い牛乳を摂取すると、消化しきれずに乳糖が消化管に残ります。この残った乳糖が水分を引き寄せ、下痢の原因となります。これを乳糖不耐性と呼びます。

さらに、乳糖が小腸から大腸に進むと、腸内の細菌が乳糖を利用してガスを生成し、お腹の音が大きくなることがあります。一部の犬は牛乳を摂取しても問題は発生しないこともありますが、犬にとってはヤギミルクの方が適していると言えます。

コーヒー

コーヒーは、犬に与えるべきではない食べ物の1つです。

犬がコーヒーを摂取すると、コーヒーに含まれるカフェインが中枢神経に作用し、興奮状態を引き起こすことがあります。さらに、心筋にも作用し、心臓に影響を及ぼすことがあります。

また、カフェインの代謝物としてテオブロミンという成分も含まれています。この成分には中枢神経を興奮させる効果があり、痙攣やてんかん様の発作を起こす可能性があります。

犬は人間よりも体が小さい上、体内でカフェインを代謝する能力が人間よりも低いため、少量のカフェイン摂取でも中毒症状になる可能性があります。液体のコーヒー、コーヒー牛乳、コーヒーパウダー、またカフェインを含むドリンクやお菓子も犬には与えてはいけません。

お茶

お茶には、種類によりカフェインが含まれているものがあります。犬はカフェインに反応しやすく、中毒を引き起こしやすいため愛犬にお茶を与えるのは避けた方が良いです。犬がカフェインを過剰に摂取すると、体内で速やかに吸収され、中枢神経に作用して興奮状態や心拍数の増加、下痢、吐気などの症状を引き起こすことがあります。

緑茶やその仲間である紅茶、ほうじ茶、ウーロン茶、玄米茶にもカフェインが含まれています。特に、抹茶の粉末はカフェインを多く含んでいるため、抹茶を使用したアイスやお菓子も犬に与えることは避けましょう。

犬が食べてはいけないその他の食べ物

犬が食べてはいけないその他の食べ物は以下の通りです。

- チョコレート

- チーズ

- ナッツ

- 豆類

それぞれの食材について詳しくご紹介します。

チョコレート

チョコレートは、原材料のカカオに「カフェイン」や「テオブロミン」という成分が含まれており、犬がこれを摂取すると中毒症状を起こすことがあります。

テオブロミンには、血管を拡張させる作用や体温を上昇させる作用、リラックスや利尿の作用があります。人間の体内ではテオブロミンを素早く処理できるので問題ないですが、犬はテオブロミンを分解、排出する能力が低く、体内に長く残るため中毒症状を引き起こすリスクが高いです。

テオブロミンの中毒症状としては、嘔吐、下痢、失禁、ふらつき、震え、不整脈、痙攣などの神経や心臓に関連する症状が出ることがあります。最悪の場合、死に至る危険性もあります。

テオブロミンはカカオ豆に多く含まれているため、カカオニブやカカオマスも同様にこの成分を含んでいます。これらの成分が表示されている食品を犬に与えないよう注意しましょう。

チーズ

人間が食べるチーズには、犬にとって過剰な塩分が含まれています。また、脂質が25〜30%も含まれており、多く摂取すると脂質過多のリスクが高まります。肥満、下痢、膵炎、高脂血症の原因となる可能性があります。

カロリーが高いため、継続的に多量に摂取すると体重が増加する恐れがあります。肥満になると、糖尿病の発症リスクが上がる他、関節や心臓にも負担がかかり、関節疾患や循環器疾患のリスクも高まります。

このことから、特別な理由がなければ犬にチーズを与える必要はありません。しかし、好物として、または食欲を増進させる目的でチーズを与えたい場合は、犬用のチーズを選ぶと良いでしょう。犬用のチーズは、適切な塩分で作られている上、チーズの栄養もしっかりと摂取できます。

ナッツ

犬にナッツ類を与えるのはとても危険です。ナッツにはマカダミアナッツ、アーモンド、くるみ、カシューナッツ、ヘーゼルナッツなど、多くの種類があります。

全般的にナッツは不溶性食物繊維と脂質が多いため、犬が多量に摂取すると消化不良や肥満のリスクを引き起こします。また、ナッツは膨張しやすい性質があるため、大量に食べると腸内に溜まり、腸閉塞の危険性も増します。

特にマカダミアナッツは犬に中毒症状を引き起こすことが知られています。消化器症状や神経症状、発熱などが報告されており、死亡例はないものの、命に関わる症状が出ることも考えられます。

ピーナッツは名前に「ナッツ」とついていますが、実際は豆科の植物です。しかし、消化が難しく脂肪分も多いため、過度な摂取は避けるべきです。特にピーナッツバターや加工品には砂糖が加えられていることが多く、その点でも注意が必要です。

豆類

豆類の過剰摂取は、鼓腸症の原因となる可能性があります。鼓腸症とは、胃や腸に余分なガスがたまった症状のことです。

鼓腸症の症状として、落ち着きのなさ、腹部の膨らみ、ゲップ、嘔吐、腹の音、オナラ、下痢などが挙げられます。軽度の場合は自然に回復することもありますが、症状が重篤化すると、針を用いて腹部のガスを放出する必要が出てきます。

さらには、鼓腸症から胃捻転という病態を引き起こすリスクも考えられます。一般に、納豆や豆類は植物性タンパク質として良いイメージが持たれますが、豆だけの摂取は避け、茹でた野菜と組み合わせて与えるようにしましょう。

免疫力維持を本気ではかる89種類和漢植物ドッグフード、おやつシリーズ

最後に、愛犬におすすめの、和漢みらいが提供するドッグフードをご紹介します。和漢みらいのドッグフードには、愛犬の免疫力を維持する大きな力があります。年齢や目的に応じた種類を用意しているので、気になる方はぜひ一度ご覧ください。

まとめ

今回は、犬に与えてはいけない食べ物について説明しました。基本的に、犬に「総合栄養食」の基準を満たすドッグフードを与えていれば、必要な栄養素が不足することはありません。

ですが、ドックフード以外に独自で調理したものを与えたり、おやつを与える際には注意が必要です。

私たち人間にとっては無害でも、犬にとっては有害なケースがあります。

この記事の内容を参考に、愛犬に健康的で喜んでもらえる食事を与えてあげて下さい。