Contents

パワーの源というイメージのあるにんにくは、私たち人間の食生活に欠かせない食べ物ですが、犬にとっては中毒症状を引き起こす危険性があるので与えてはいけません。

ここでは、食べてはいけない理由や万が一食べてしまった場合の「症状」、「中毒量」、「対処法」についてご紹介いたします。

犬がにんにくを食べてはいけない理由

にんにくは玉ねぎと同じ「ネギ科」の植物で、「有機チオ硫酸化合物」(チオスルフィン酸アリシン)という中毒物質が含まれているため、玉ねぎと同様に犬に与えてはいけません。

有機チオ硫酸化合物は、犬の赤血球を破壊し、貧血などさまざまな症状を引き起こす懸念があります。この成分は加熱処理しても毒性が変わらないため、加熱調理した食品も犬に与えないように注意しましょう。

犬がにんにくを食べてしまった時に現れる症状

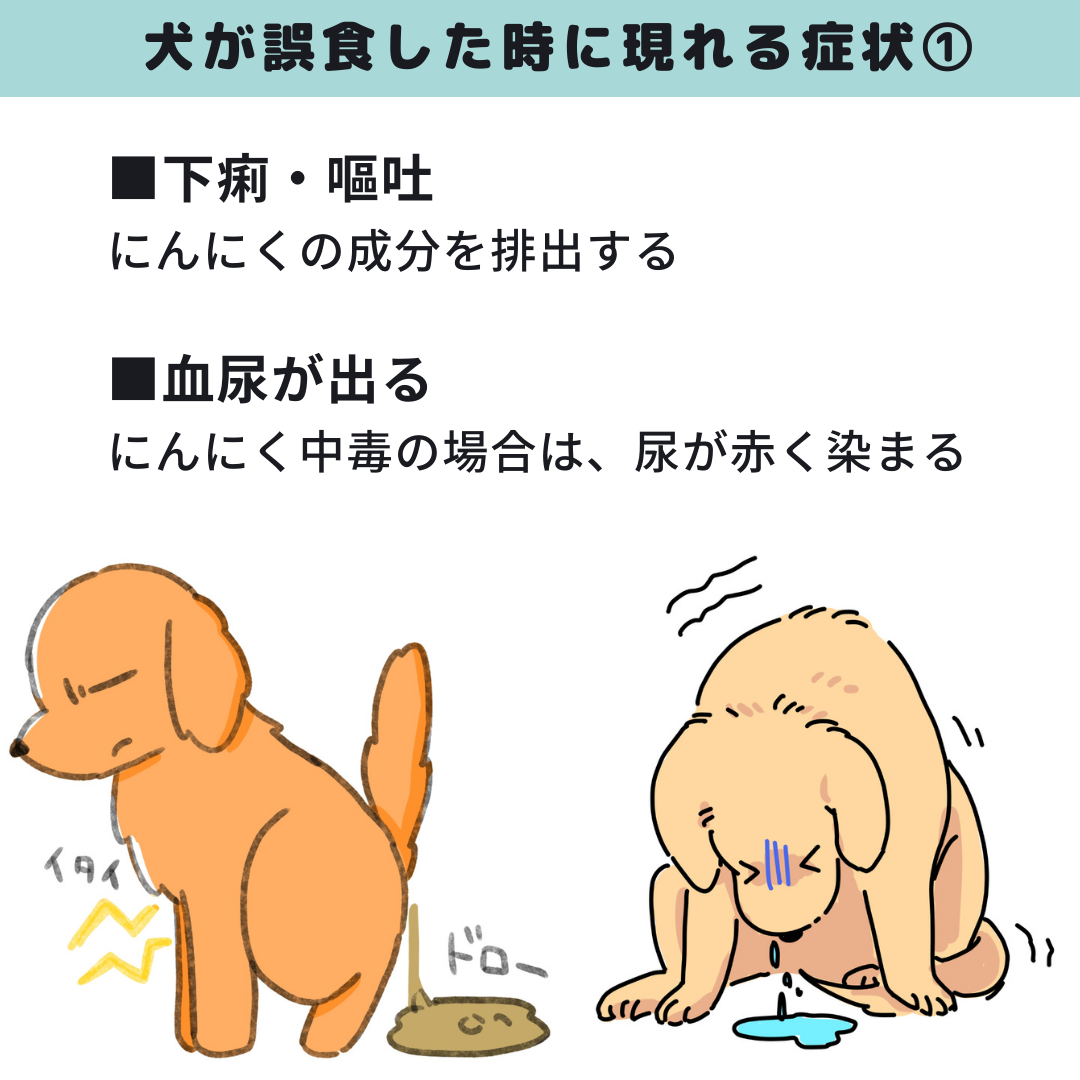

下痢・嘔吐をする

にんにくに限らず、中毒症状が発生した場合、最も一般的な症状は嘔吐と下痢です。

これらの症状は、消化不良による胃腸障害が発生している場合や、にんにくの成分を体が排除しようとしているために現れる可能性があります。

血尿が出る

血尿には、尿に血が混じるものと、尿自体が赤く染まるものがあり、にんにく中毒の場合は尿自体が赤く染まるタイプの血尿が出ます。

犬がにんにく中毒の場合、尿路のどこかで出血が発生しているわけではありません。

赤血球が体内で壊れる際、ヘモグロビンという成分が流出します。

このヘモグロビンは赤色で、腎臓で血液から尿が生成されるときに、血液の中に再吸収されます。

しかし、再吸収できるヘモグロビンの量には限界があり、限界を超えると再吸収しきれなかったヘモグロビンが尿中へと流出し、赤〜茶色の尿が出ます。

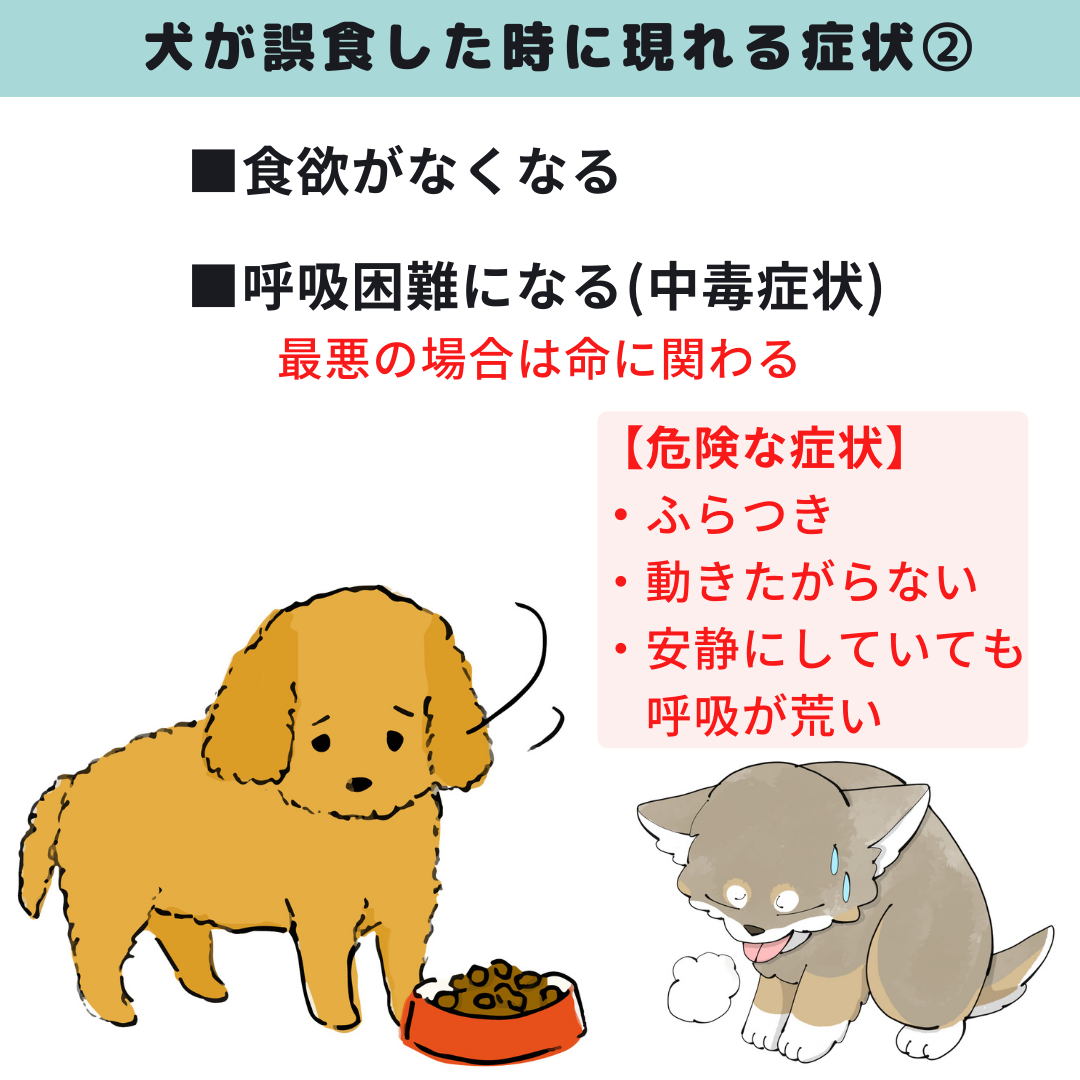

食欲がなくなる

にんにくによる胃腸粘膜刺激作用が胃腸炎を引き起こすと、食欲が減退することがあります。さらに、重度の貧血が発生した場合も食欲が低下することがあります。

呼吸困難になる(中毒症状)

溶血性貧血が起こると、体の酸素を運ぶ赤血球が不足します。

手足に力が入らずふらつく、動きたがらないなどの症状が見られ、酷くなると、安静にしていても呼吸が荒くなり、最悪の場合は命に関わる場合もあるため非常に危険です。

にんにくの中毒量・致死量とは

にんにくの致死量は、犬の種類や個体によって変わることがあります。

■中毒症状が起きる摂取量■

体重1㎏あたり ⇒ 10~30g程度

※にんにく1片は約10g

体重2kgの犬 →2~6片

体重10kgの犬 →10~30片食べると危険です。

中毒症状は、一度に大量に摂取した場合だけでなく、少量を継続的に摂取した場合にも現れることが報告されています。

極めて少量の摂取でも死亡したケースが報告されているため、非常に注意が必要です。

体重の軽い超小型犬や小型犬は、少量でも中毒症状を発症しやすいため、特に慎重に注意する必要があります。ただし、体格だけでなく、犬の体質やその時の体調によっても、安全なにんにくの摂取量は異なることがあります。

大型犬であっても、適量のにんにくを与えても大丈夫だと思わず、にんにくは犬に与えてはいけない食べ物であると認識してください。

にんにく風味の食品も注意

有機チオ硫酸化合物は、にんにくの特徴的な香りの元にもなっている成分です。

人間の食べ物の中には香りづけや風味付けとして、にんにくを使用しているものがあり、これを犬が多く摂取すると、にんにくそのものを食べた時と同様の中毒を引き起こす可能性があります。

にんにくの香りは食欲をそそるので、これらの人間用食品に興味をもつ犬もいます。

犬がにんにくの香りに興味を持っている場合、誤って摂取しないように注意深く管理しましょう。

犬がにんにくを食べてしまった時の対処法

急いで動物病院に連れて行く

犬がにんにくを誤食してしまった場合は、摂取量や症状の有無に関わらず、早急に動物病院へ連れて行きましょう。

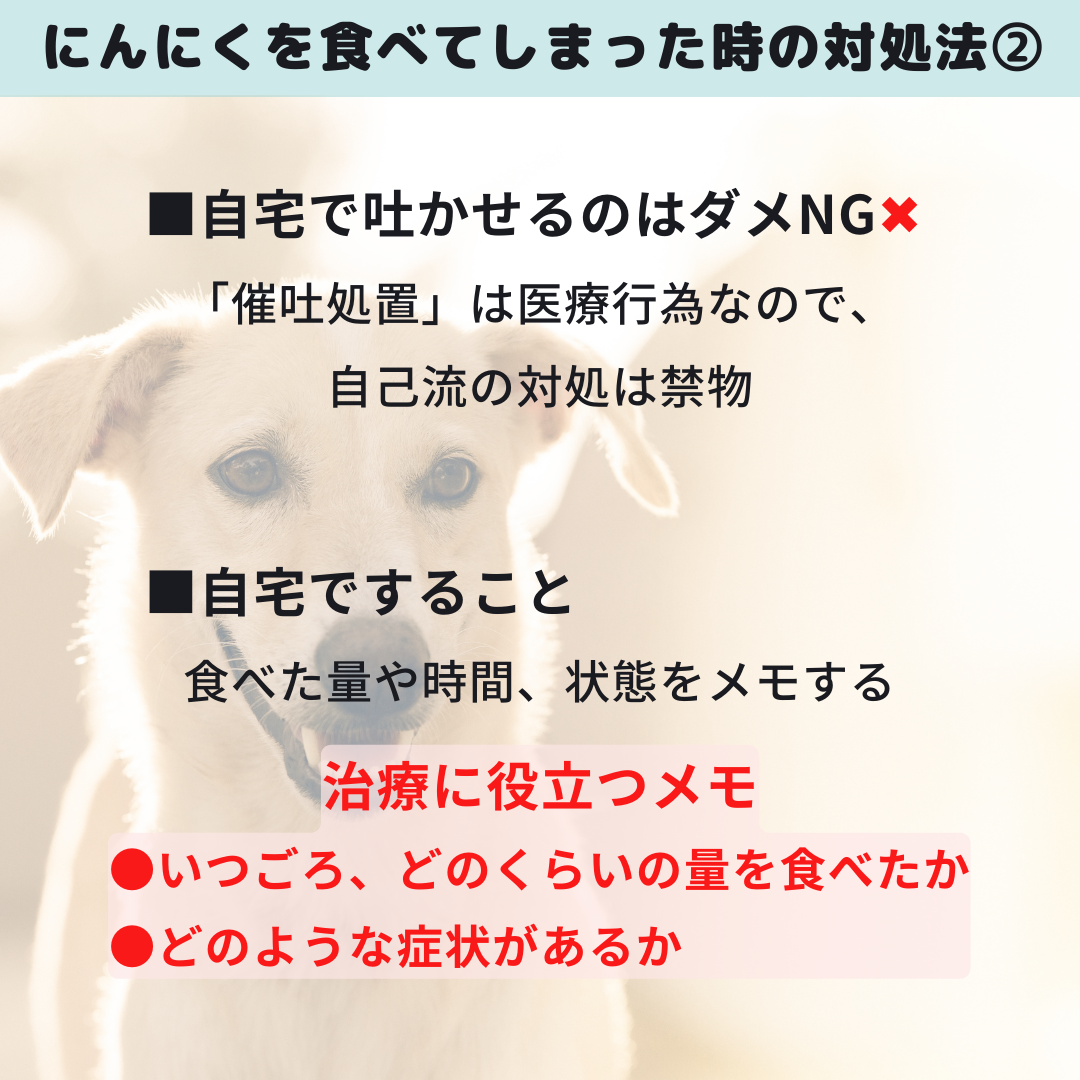

【NGな対処法】自宅で吐かせようとする

犬がにんにくを摂取した場合、飼い主が無理に嘔吐させようと試みることは非常に危険です。

インターネットなどでオキシドールや塩水を用いて嘔吐を誘発する方法が掲載されていることがありますが、これらの手法は絶対に避けるべきです。

オキシドールは胃の粘膜を損傷し、激しい炎症を引き起こす危険性があり、そのためオキシドールによる催吐処置は動物病院でも一般的には推奨されていません。

また、塩水を使用する方法においても、犬が嘔吐するほどの濃度の塩水を与える行為自体が、犬の体、特に腎臓に害を及ぼす危険性があることを認識しておくべきです。

いずれにせよ、嚥下した物質を排出させる「催吐処置」は医療行為であり、自己判断での対処は厳禁です。直ちに動物病院を受診してください。

【自宅でするべきこと】食べた量や時間、状態をメモする

●いつごろ、どのくらいの量を食べたか

●何かしら症状があれば、どのような症状なのか

上記をできるだけ詳細にメモをしておくと、治療に役立ちます。

和漢茸類が10種類も配合されているフード

アガリクスやハナビラタケ、霊芝などの有名、人気和漢植物89種を配合した無添加のドッグフード

食物繊維が豊富で、和漢茸類が10種類も配合されているオススメフードはこちら

まとめ

「にんにくは元気になるから」という理由で、愛犬に与えたくなる飼い主さんもいますが、実際にはにんにくは犬にとって中毒である溶血性貧血のリスクが高い食材です。

貧血を引き起こす成分である有機チオ硫酸化合物は、加熱や調理によって完全に分解されないため、にんにくを含む食材はどんな料理でも犬に与えないよう気を付けましょう。

摂取直後は症状が現れないことがありますが、数日後に遅れて症状が発現するケースも多く報告されています。にんにく中毒の治療は初期の対応が非常に重要です。したがって、にんにくを誤って摂取した場合、症状の有無に関わらず速やかに動物病院で診てもらいましょう。

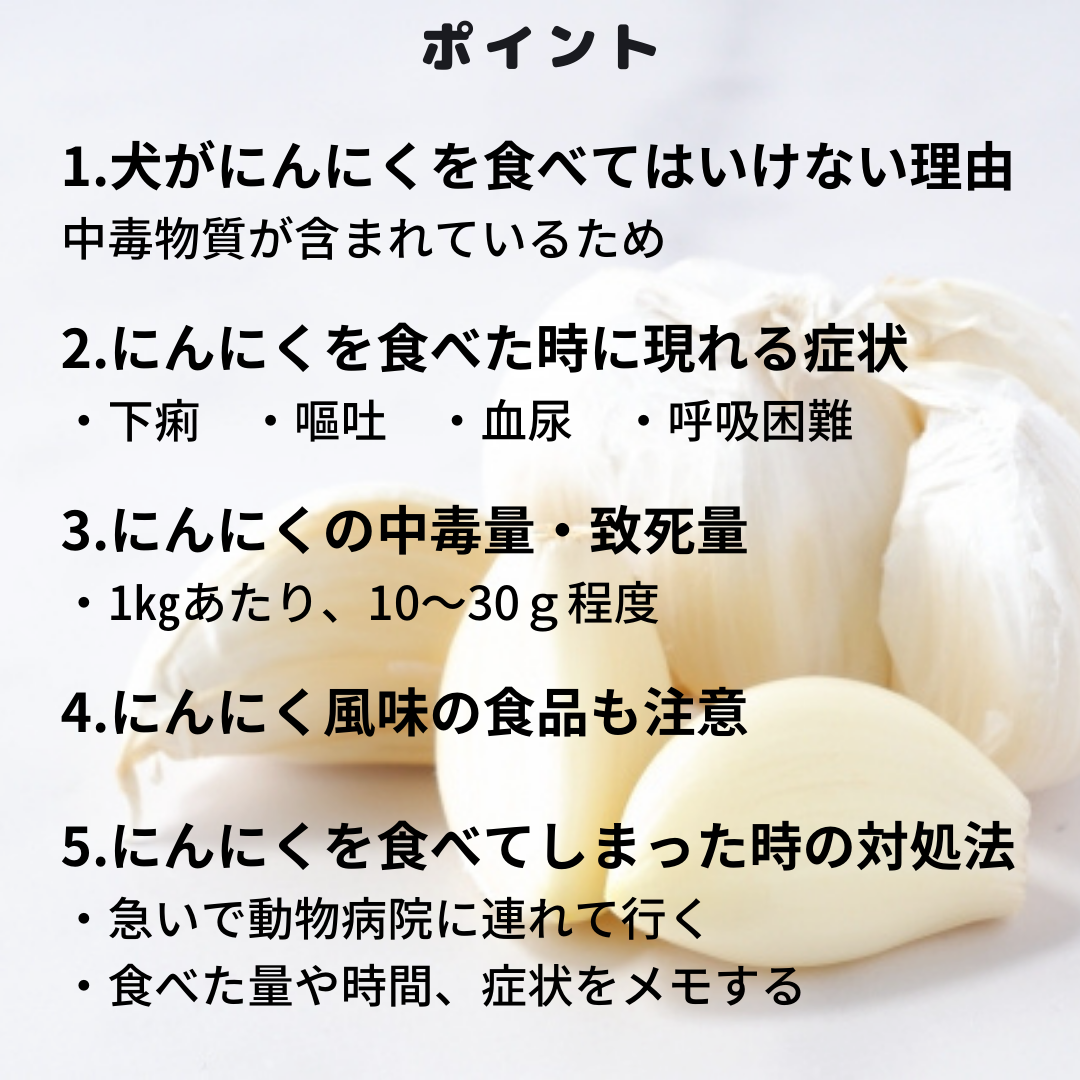

1.犬がにんにくを食べてはいけない理由

「有機チオ硫酸化合物」(チオスルフィン酸アリシン)という中毒物質が含まれているため2.犬がにんにくを食べた際に現れる症状

・下痢・嘔吐

・血尿

・食欲がなくなる

・呼吸困難3.にんにくの中毒量・致死量

・1㎏あたり、10~30g程度4.にんにく風味の食品も注意

にんにく風味の食品を多く摂取すると、にんにくそのものを食べた時と同様の中毒を引き起こす5.犬がにんにくを食べた際の対処法

・急いで動物病院に連れて行く

・【NGな対処法】自宅で吐かせようとする

・【自宅でするべきこと】食べた量や時間、症状をメモする