Contents

犬が腎臓病の時は腎臓に負担をかけるタンパク質やナトリウム、カリウムなどの栄養制限が必要です。生野菜には「カリウム」が含まれているので食事に使う場合には、選び方や調理法に注意が必要です。こちらでは腎臓病の犬に与えても良い野菜について解説していきます。

愛犬が腎臓病になったら野菜の与え方に気をつける

<腎臓病の犬には生野菜は控える>

慢性腎臓病が進行していると、腎臓のろ過機能が低下し、十分にカリウムを排出する事ができなくなるので、生野菜での補給は避け、茹でてミネラル分を排出するなどの工夫をした方が良いでしょう。

カリウムは生野菜に多く含まれ、細胞の浸透圧の調節など、生命維持に欠かせない栄養素です。健康な犬であれば余分なカリウムを腎臓から尿に排出できますが、進行した腎不全の犬が生野菜を食べ過ぎると、カリウムを排出できなくなる、高カリウム血症を発症する場合があります。

ただし、前述のとおり、茹でることによって野菜のカリウムやシュウ酸を減らす事が出来ます。

◆野菜を使う時は茹でる◆

https://mirai-dog.com/DGT/blog/generalfood-nutritional-science/vegetables/

愛犬が腎臓病になった際の注意点

◆参考記事◆

https://mirai-dog.com/DGT/blog/disease/jinzoubyoutosyokuji/

腎臓病、腎不全と診断された場合には、腎臓の負担を軽くし、病気の進行を遅らせるような栄養制限が必要となります。一般的には腎臓疾患がある場合はタンパク質20%以下の低タンパクが推奨されています。

ただし、ドッグフードの中にはカロリー源でもあるタンパク質を制限しすぎることで、カロリーの補填として高脂肪食(10%以上)になるものもあり、高脂質のものを摂取することで肝臓や膵臓など他の内臓疾患を引き起こす可能性があります。

また、リンやナトリウム等のミネラル成分を必要以上に制限することは、腎臓の負担を避けるという意味ではメリットですが、毛並みが悪くなる、筋肉がやせ細るといったデメリットにもなりますので、注意が必要です。

タンパク質を控える

<タンパク質は20%以下に抑える>

タンパク質が体内で分解される時に発生する老廃物、尿素窒素(BUN)は腎臓でろ過され、体外に排出されます。要するにタンパク質を摂取した分、血液中のBUNも増えるため、腎臓の処理量も増えて負担がかかるということになります。

したがって、慢性腎不全で腎臓のろ過機能が低下してくると、血液検査で尿素窒素(BUN)が高くなるのです。

タンパク質を適度に制限して腎臓への負担を軽くすることが大切です。

リンとカリウムの摂取を控える

<リンやカリウムも過度な制限はデメリットもあり、低いほど良いというものではない>

リンはミネラルのひとつで、骨や歯の成分となったり、細胞で体の調整をしたりと身体に必要な栄養素です。

通常は腎臓でろ過や再吸収を行うことで血中のリンの濃度を調節していますが、腎臓の機能が低下するとこの調整がうまくいかず、体内に蓄積した結果、腎臓病を悪化させてしまいます。リンはタンパク質と相関する栄養素なので、タンパク質の適度な制限が、リンの制限につながります。

また、野菜に多く含まれるカリウムも主に腎臓でろ過される電解質のため、腎機能が低下している時に過剰に摂取した場合、むくみ、高血圧や心臓への影響などの症状が出る心配があります。

一般的なドッグフードではこれらの過剰摂取の心配はありませんが、手作り食などで野菜を使用する時には、茹でるなどして調理法に工夫が必要です。

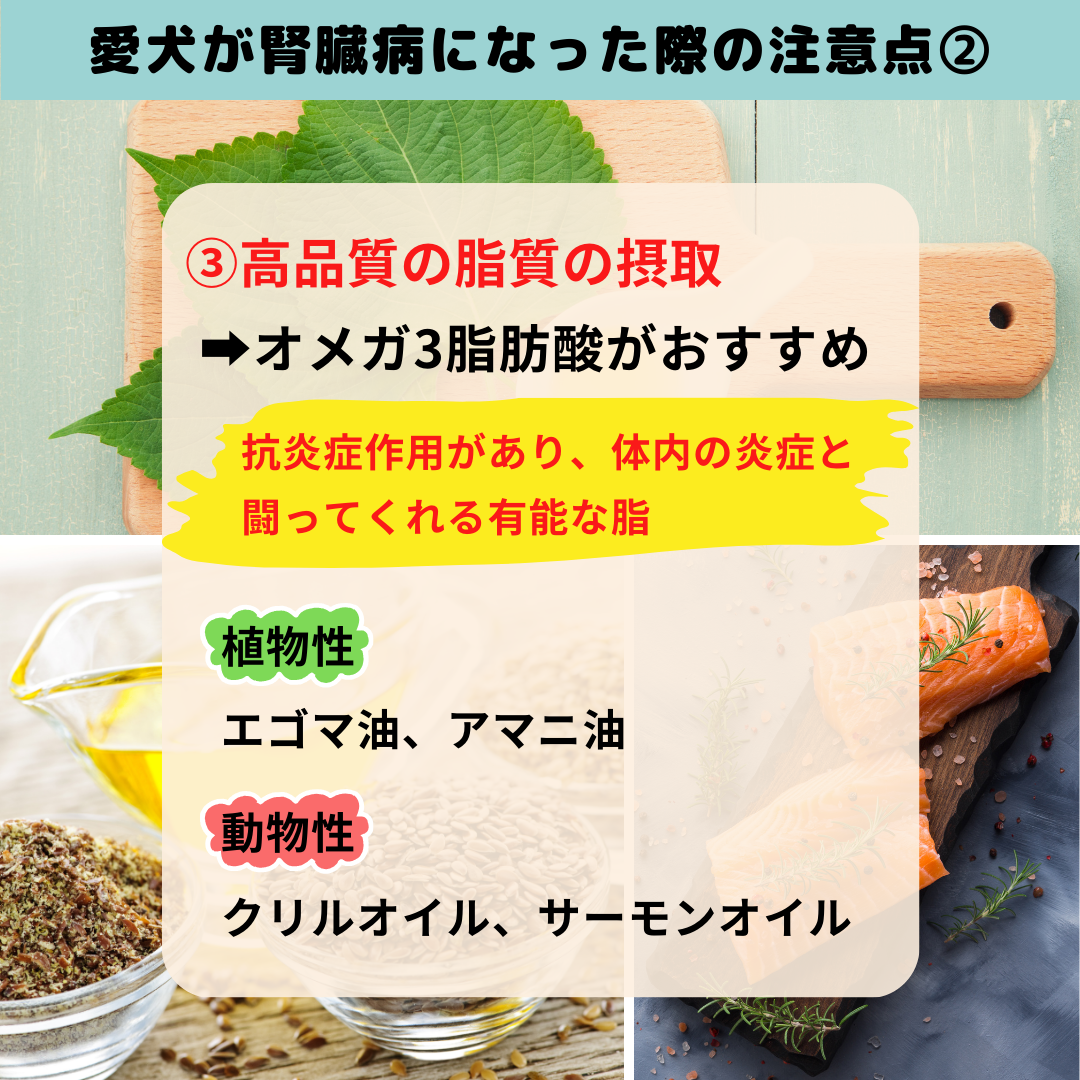

オメガ3脂肪酸の摂取

オメガ3脂肪酸は、血液の流れを作り、抗炎症作用があると言われています。

植物性では「エゴマ油」「アマニ油」、動物性では「クリルオイル」「サーモンオイル」等のDHA、EPAなどがオメガ3脂肪酸を多く含みます。

脂質は体に悪いイメージが強いですが、オメガ3脂肪酸を積極的に摂ることにはメリットがあります。

高品質の脂質の摂取

脂には大きく分けて2種類あります。

⇩⇩⇩

「良い脂(=固まらない)」と「悪い脂(=固まる)」

一般的に乳製品や肉などの動物性脂肪に多く含まれる「飽和脂肪酸」は体の中で固まる脂になります。一方、常温では液体の「不飽和脂肪酸」は体の中で固まらず、逆に流れを作ります。

中でもオメガ3脂肪酸は抗炎症作用があり、体内の炎症と闘ってくれる有能な脂です。

オメガ3脂肪酸は体の中では作れないため、食べ物から摂らなければなりません。

一般的な食品はオメガ6過多になっているので、意識的にオメガ3を摂るように心がけましょう。

◆参考記事◆

https://mirai-dog.com/DGT/blog/generalfood-nutritional-science/good-fat-for-dogs-and-cats/

腎臓病で控えるべき食材

腎臓病、腎不全と診断された場合には、腎臓の負担を軽くし、病気の進行を遅らせるような栄養制限が必要となります。

慢性腎臓病は進行性の病気であるため治すことはできませんが、食事に気をつけることで進行を緩やかにし、QOL(生活の質)の維持が期待できます。

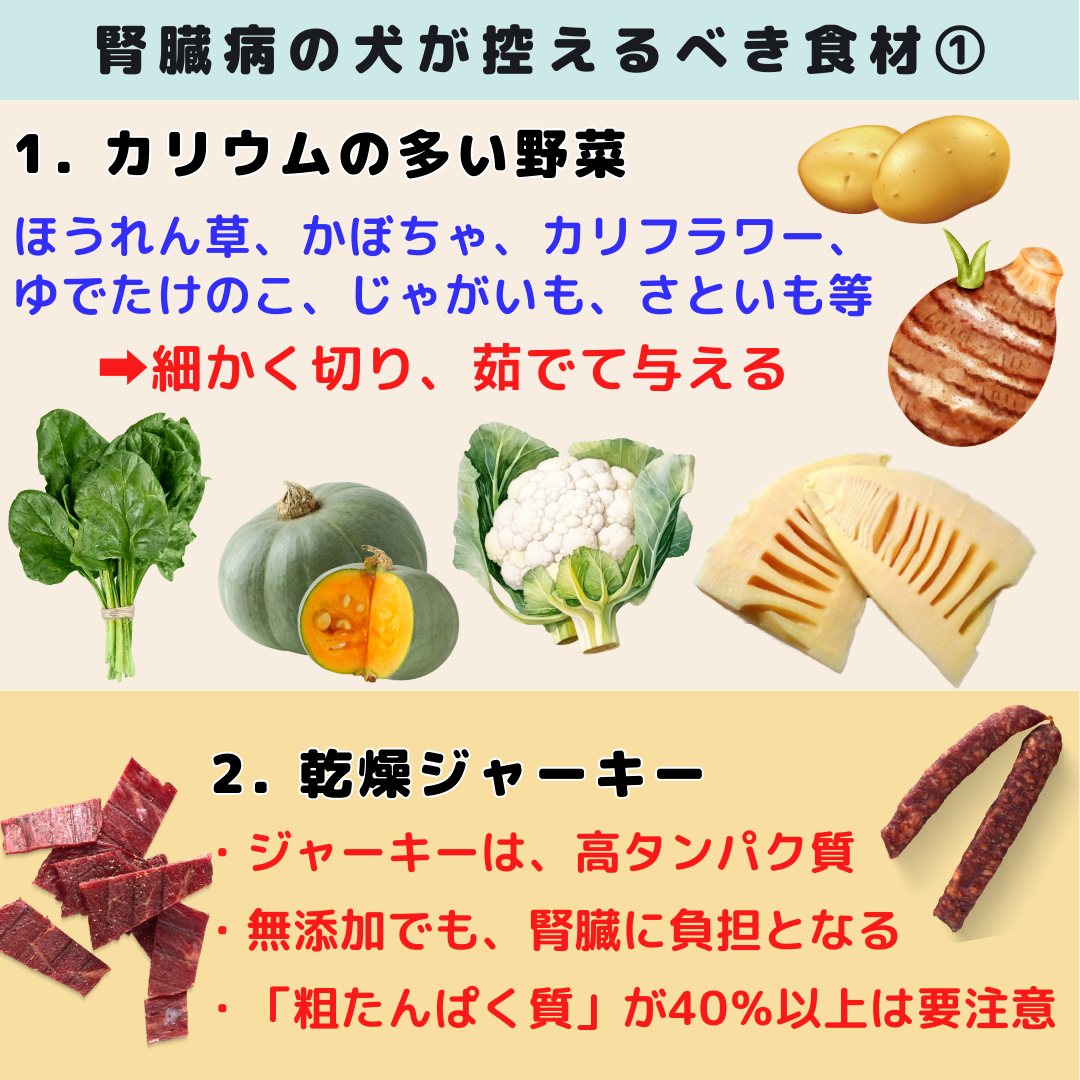

カリウムの多い野菜

腎臓に負担をかけるカリウムを多く含む野菜の代表的な物には、ほうれん草、かぼちゃ、カリフラワー、ゆでたけのこ、じゃがいも、さといも等があります。

これらの野菜はカリウムが多く含まれていますが、細かく切って茹でる(煮出した残り汁も捨てる)ことで、カリウムの含有量を減らすことが出来るので、腎臓病の犬にはしっかり処理してから与えましょう。

◆犬に良い野菜の選び方◆

https://mirai-dog.com/DGT/blog/important/selectvegetable/

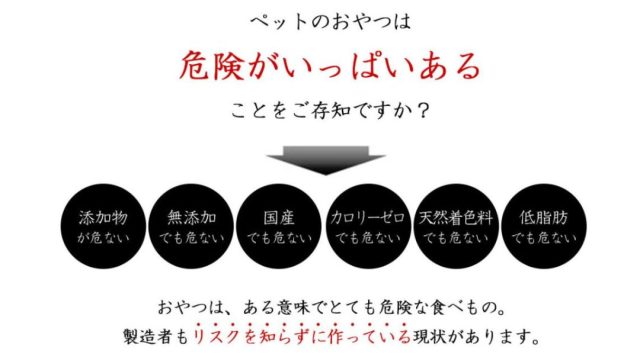

乾燥ジャーキー

乾燥したお肉=ジャーキーは、高タンパク質

無添加であっても凝縮されたタンパク質は、機能が低下した腎臓に負担を与えます。

パッケージ裏の成分表示「粗たんぱく質」が40%以上は要注意です。

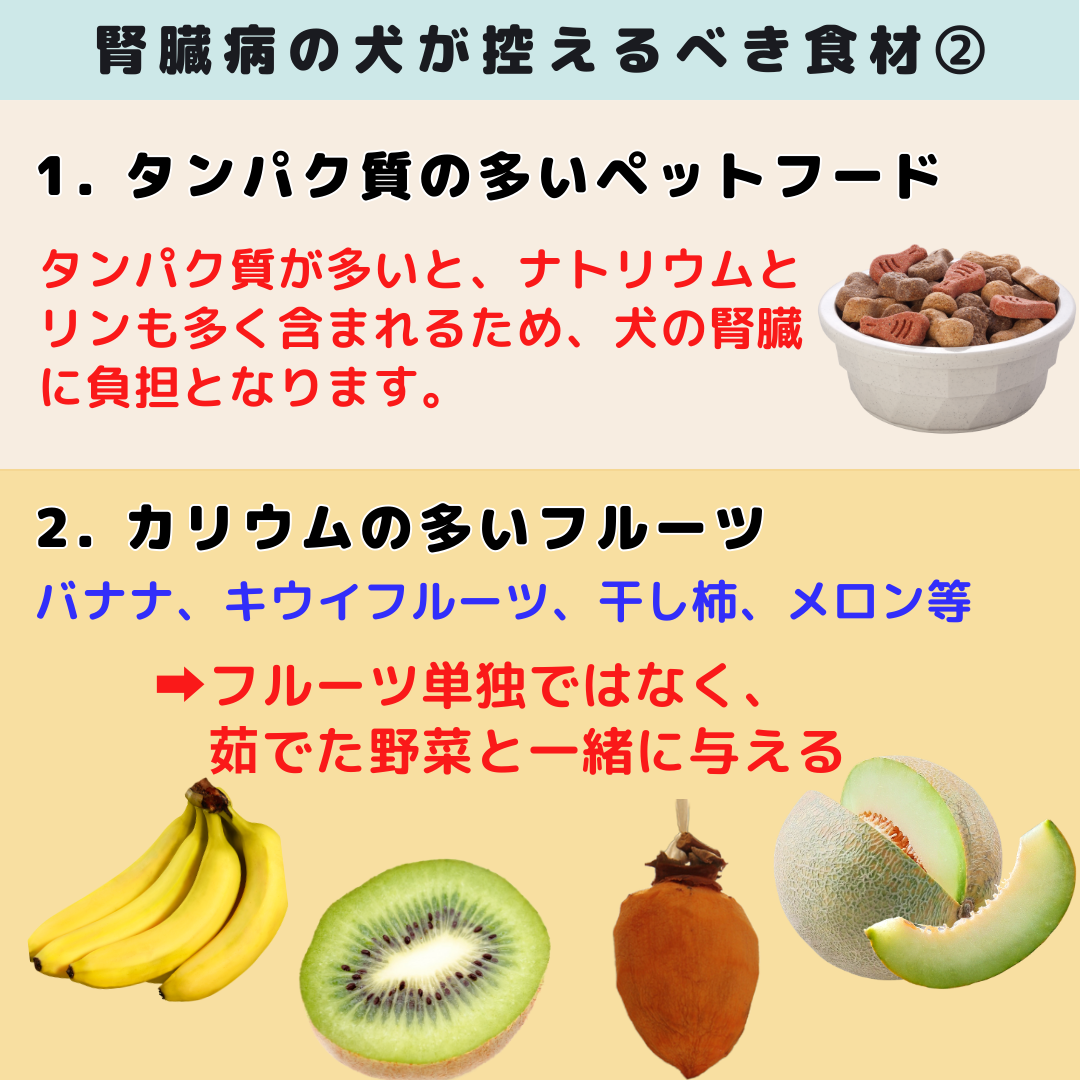

タンパク質の多いペットフード

良質なタンパク質であっても、過剰に摂取した場合は代謝する際に犬の腎臓に負担をかけることになります。

また、多量のタンパク質だけでなく、ナトリウムやリン等も多く含まれます。ナトリウムやリンは腎臓や肝臓で処理されるため、腎臓病の犬にはタンパク質が多いフードは大きな負担になります。

カリウムの多いフルーツ

バナナ、キウイフルーツ、干し柿、メロンなどの果物はカリウムが多く含まれています。

腎機能が低下するとカリウムを体外に排出し難くなっているので、これらのフルーツは単独で食べさせるのではなく、茹でた野菜と一緒に与えるのがおすすめです。

食物繊維が果糖を絡めとり、カリウムを薄める働きがあるため、果糖やカリウムのデメリットを軽減できるという点で有効です。

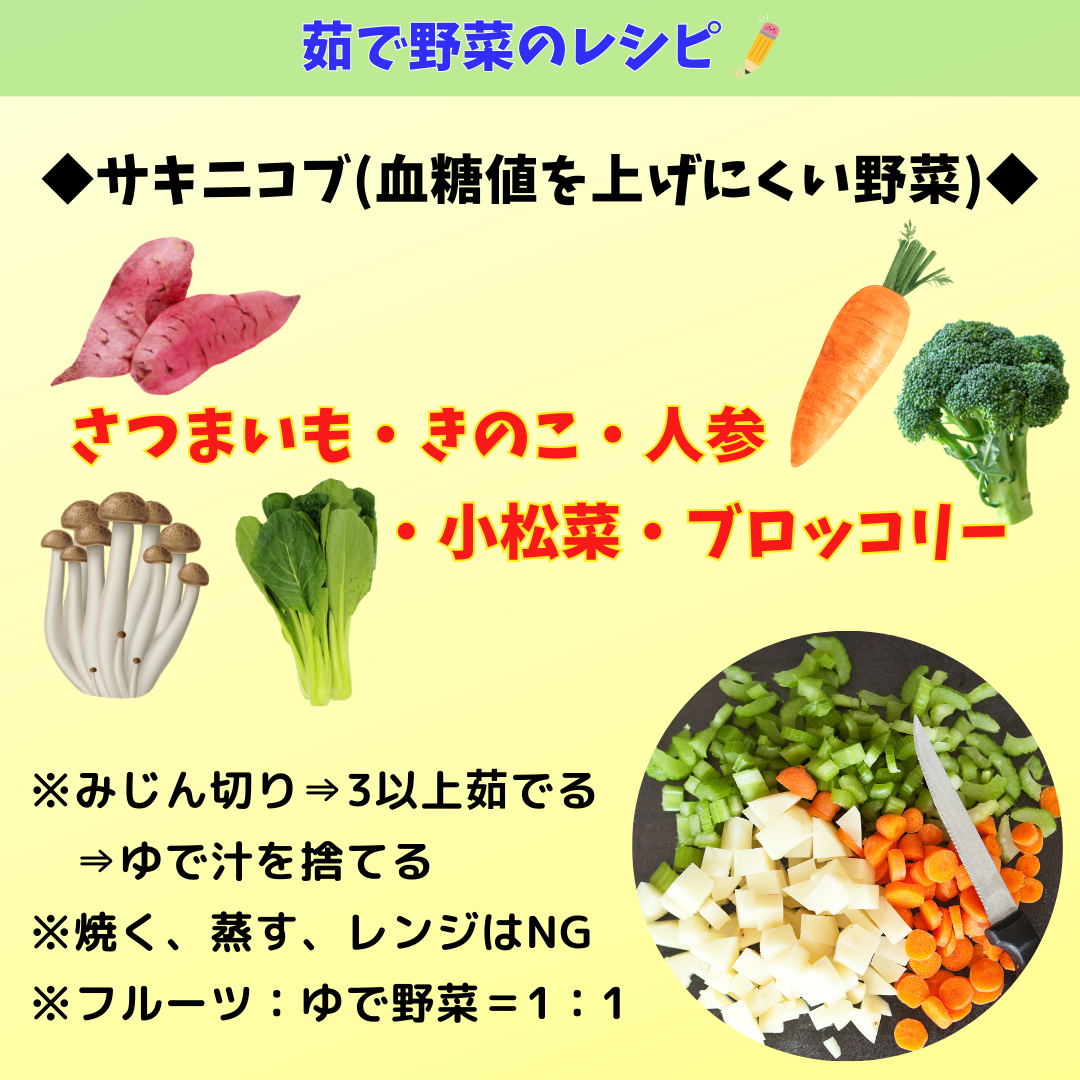

茹でた野菜で食物繊維を作るレシピは以下の通りです。

◆サキニコブ(血糖値を上げにくい野菜)◆

さつまいも・きのこ・人参・小松菜・ブロッコリー

いずれも必ず細かくみじん切りし、3以上茹でて、ゆで汁は捨てましょう。

※焼く、蒸す、レンジはNG

・糖分や不要な栄養成分が流れ出ているゆで汁を捨てる事が大切です。

・フルーツとゆで野菜の割合は1:1が目安になります。

特にシニア期や内臓疾患のある愛犬ちゃんにはこの様な工夫をしてあげると無難でしょう。

腎臓病の犬におすすめのドッグフード

腎臓に負担をかけない栄養制限と体全体に供給したい栄養のバランスが、腎臓のケアには大切です。

■和漢みらいのドッグフード 特別療法食J(腎臓用)

https://mirai-dog.com/DGJ/MAIN/

制限しすぎない低タンパク・低リン・低ナトリウム

適度な低タンパク

AAFCO基準をクリアしているので、過度な制限をしておらず長期使用が可能

適度な低リン・低ナトリウム

リンやナトリウムは、生命維持に必要な栄養素であり制限のし過ぎはデメリット。

低脂質

腎臓用のフードは概ね低タンパクな反面、高脂質で他の疾患の要因にも!

みらいのドッグフードは低脂質、かつ質の良い脂、180℃でも破壊されない耐熱性オメガ3脂肪酸を配合。

難消化性炭水化物

胃で消化されにくく、食物繊維として腸に届くので、血糖値をあげにくく、食物繊維が腸内の善玉菌を増やし、余分な物を絡めとり、排出してくれます。

89種類の和漢植物がピンポイント+体全体をサポートし、体質改善に導きます。

まとめ

腎臓病の犬に良いものは、「野菜の食物繊維」

野菜の食物繊維を摂ることは、体中の余分な物の排出につながるので、腎臓病の犬にメリットがあると言えます。

ただし、野菜を選ぶときはカリウムの少ないものを選び、茹でてカリウムの含有量を減らしてから使うと良いでしょう。

バランスの良い食事

犬が腎臓病の時は、腎臓に負担をかけるタンパク質やナトリウム、カリウムなどの栄養制限が必要です。

したがって、タンパク質やミネラル成分の高い食材を単独で取り続けることは、それらの過剰摂取につながるので、おすすめではありません。適度なタンパク質、適度なミネラル、適度な食物繊維が必要ですので、お肉やお野菜をバランスよく摂ることも大切です。

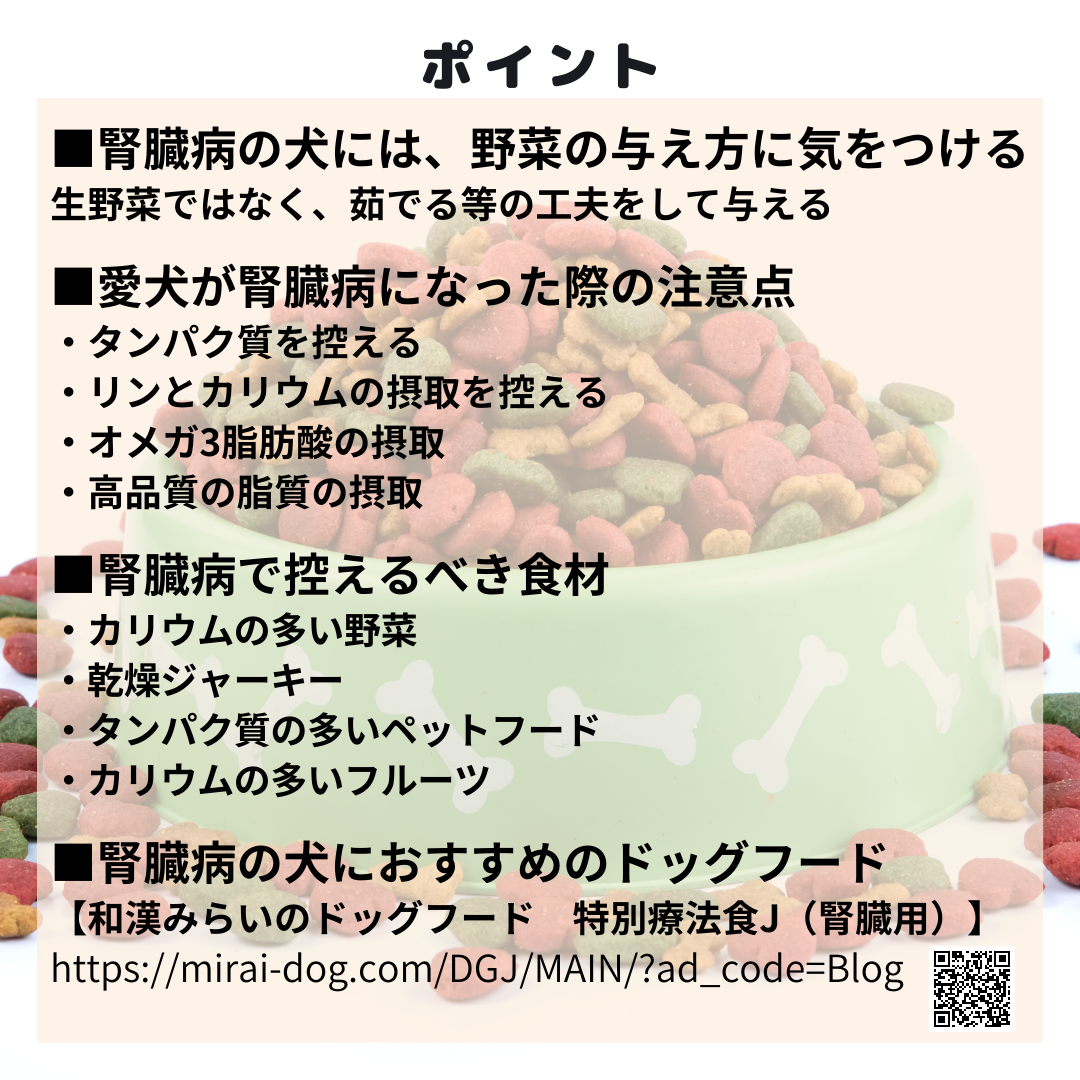

■愛犬が腎臓病になったら野菜の与え方に気をつける

生野菜ではなく、茹でる等の工夫をして与える■愛犬が腎臓病になった際の注意点

・タンパク質を控える

・リンとカリウムの摂取を控える

・オメガ3脂肪酸の摂取

・高品質の脂質の摂取■腎臓病で控えるべき食材

・カリウムの多い野菜

・乾燥ジャーキー

・タンパク質の多いペットフード

・カリウムの多いフルーツ■腎臓病の犬におすすめのドッグフード

【和漢みらいのドッグフード 特別療法食J(腎臓用)】

https://mirai-dog.com/DGJ/MAIN/?ad_code=Blog