Contents

腎臓病とは?

腎臓は、血液から老廃物や毒素を除去し、必要な成分を保持して尿を作り出し、これを体外に排出するという重要な機能を担っています。加えて、体内の水分や塩分のバランスを整え、血圧を正常に保つ役割も持っています。

この腎臓の機能が低下する状態を腎臓病と呼びます。腎臓病には「急性腎障害」と「慢性腎臓病」という2つの形があります。前者は短期間で急激に腎機能が低下する状態であり、後者は長期にわたり徐々に機能が衰えていく状態です。どちらのタイプも、多飲・多尿、尿量の減少、体重減少、食欲不振などの症状が現れることがあり、重症化すると腎不全に至ります。

腎不全になると、尿毒症という深刻な症状が出現することがあります。

腎臓病の4つのステージ

腎臓病には、IRIS(国際獣医腎臓病研究グループ)が定めた4つのステージ分類が存在します。各ステージによって症状や重症度が異なるため、これらのステージ分類を把握し、定期検査により正確なステージを把握することが重要です。

ステージ1

ステージ1の段階では症状が見られず、血液検査の異常も認められませんが、尿検査で尿比重の低下、蛋白尿、または腎臓の形状に異常が見られることがあります。

ステージ2

ステージ2の段階では、腎機能の低下により、「多飲多尿」という症状が現れ始めます。尿が薄く大量になり、結果として多くの水分補給が必要になります。

多くの犬はまだ元気で食欲も普通ですが、実際には腎機能は正常の25%まで低下しています。

ステージ3

ステージ3は、腎機能のさらなる低下により、老廃物が十分に排泄されず、尿毒症が発症し始める段階です。これが口腔や胃の粘膜の荒れ、口内炎や胃炎の発症につながり、食欲不振や嘔吐などの症状が出始めます。

血液検査ではクレアチニン(CRE)や尿素窒素(BUN)の数値が高まります。エリスロポエチンの分泌低下による貧血も見られます。

ステージ4

ステージ4になると重篤な症状が見られ、尿毒症がさらに進行します。積極的な治療を行わなければ、生命を維持することが難しくなります。

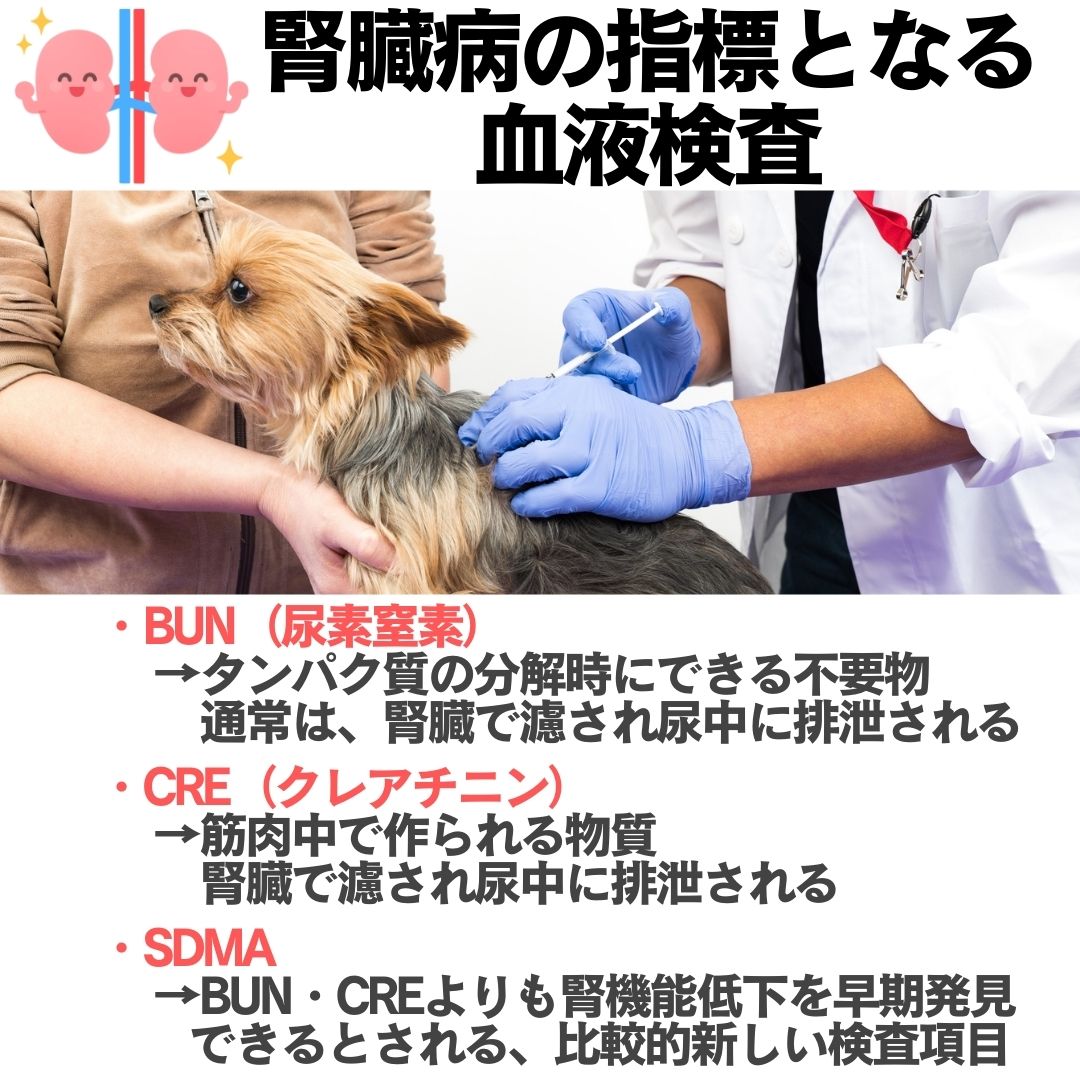

犬猫の腎臓病は血液検査で発覚する

腎臓病は、初期段階では目立った症状が現れないため、健康診断で突然「腎臓がよくないです」と言われて驚く飼い主さんも多くいらっしゃいます。

腎臓病と診断するためには、尿検査、血液検査、超音波(エコー)などさまざまな検査をしますが、なかでも血液検査は一般的な定期健診にも組み込まれていることが多く、数値を比較して進行度を測ることが容易です。具体的には、以下の項目があります。

・BUN(尿素窒素)

→ タンパク質を分解した時にできるゴミ 通常は腎臓で濾されて尿中に排泄されます

・Cre(クレアチニン)

→ 筋肉中で作られる物質 腎臓で濾されて尿中に排泄されます

・SDMA

→ BUN・Creよりも早期に腎機能低下を発見できるとされている、比較的新しい検査項目です

犬猫の腎臓病の主な原因

犬猫の腎臓病は、特定の行動により発症するわけではなく原因は様々です。主な発症原因は以下の通りです。

- 腎臓の感染症

- 腎臓への血流障害

- 腎臓への物理的な損傷

- 免疫介在性腎炎

犬猫の腎臓病の主な症状

愛犬愛猫に腎臓病の疑いがある場合、どのような症状が出るのでしょうか。腎臓病の主な症状として、以下のケースが考えられます。

- 多飲多尿

- 尿量減少

- 嘔吐

- 下痢

- 食欲不振

- 嗜眠

- 脱水症状

- 口臭

- 歯肉炎

これらの症状が見られた場合は、直ちに動物病院を受診するようにしましょう。

愛犬愛猫に腎臓病の疑いが出た際にやるべきこと

実際の腎臓病の診断は、血液検査だけでなく尿検査等も行い、血液検査でBUN・Cre・SDMAなどの値が基準値を超えた場合は、早めの腎臓ケアが有効です。

血液検査でBUNとCreの数値が上昇した時には、腎機能が75%以上失われていると言われています。SDMAの場合は、腎機能が40%失われた時点で数値が上がると言われていますが、いずれにせよ、これらの数値が上がった場合、食事療法による腎臓ケアを始めるのに早すぎるということはありません。

腎臓ケアの食事療法

腎臓病や腎不全と診断された場合には、腎臓の負担を軽減し、病気の進行を遅らせるような食事療法が必要です。

ここでは、腎臓ケアに適した食事療法を3つご紹介します。

タンパク質を制限する

タンパク質が体内で分解されると、尿素窒素(BUN)という老廃物が生成されます。この尿素窒素は、血液を通じて腎臓に運ばれ、そこでろ過された後に体外へ排出されます。

しかし、タンパク質を過剰に摂取すると、生成される尿素窒素の量も増加し、それに伴って腎臓の処理量も増えます。この結果、腎臓に過度な負担がかかることになります。したがって、タンパク質の摂取量を適度に制限することは、腎臓への負担を軽減し、健康を維持する上で重要です。

リンとカリウムを制限する

リンはミネラルの一種で、骨や歯の成分として、また細胞の機能調整にも重要な役割を果たします。通常、腎臓はリンの血中濃度を調節するために、ろ過や再吸収を行います。しかし、腎臓の機能が低下すると、この機能調整がうまくいかず、リンが体内に蓄積し、腎臓病の悪化を招くことがあります。そのため、食事に含まれるリンの適度な制限が推奨されています。

また、ナトリウムなどのミネラルも全般的に制限することで、腎臓への負担を軽減し、腎臓病の進行を遅らせる効果が期待されます。ここで重要なのは、「適度な」制限であるという点です。タンパク質やミネラルの過度な制限は逆効果になることもあるため、「制限のしすぎは良くない」という点を覚えておきましょう。

オメガ3脂肪酸を摂取する

オメガ3脂肪酸は血液の流れを改善し、抗炎症作用があるとされています。植物性のオメガ3脂肪酸源には「えごま油」や「アマニ油」があり、動物性では「サーモンオイル」などのDHAとEPAが含まれています。脂質は体に悪いイメージが強いかもしれませんが、オメガ3脂肪酸は体に有益な効果が多いため、積極的に摂取することをおすすめします。

タンパク質やリンは、体を構成する上で不可欠な栄養素です。これらの栄養素を過度に制限することはおすすめできません。適度な制限は腎臓の負担を軽減するメリットがありますが、過剰な制限には毛並みの悪化や筋肉の衰えといったデメリットが伴います。

また、タンパク質を過剰に制限することで、カロリー補給を高脂肪食に依存するようになる恐れがあります。高脂肪食は体脂肪率を増加させる可能性があり、健康に悪影響を及ぼすことも考えられます。

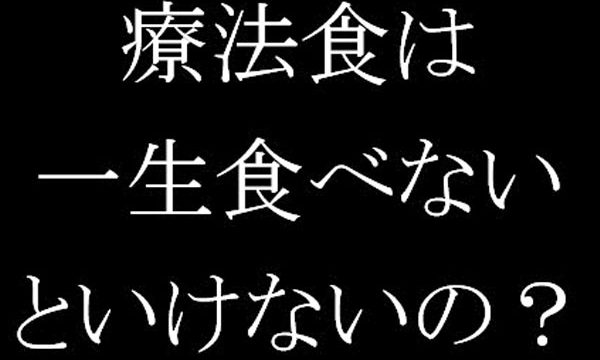

腎臓ケアの食事療法はペットフードの見直しも

食事療法で腎臓ケアを始めようと思ったら、まずは今あげているペットフードの栄養成分を見直しましょう。

腎臓病に用いられる療法食は、さまざまな栄養成分の制限や調整がされたものです。制限すべき栄養の代表格は「タンパク質」で、ペットフードのパッケージに記載されている「粗タンパク(蛋白)」がそれにあたります。

腎臓病の場合、20%以下の低タンパク質フードが理想的です。一般的な総合栄養食は、30%前後の高タンパク質フードであることが多く、そのまま与えてしまうと、弱った腎臓にさらに負担を与えてしまいます。

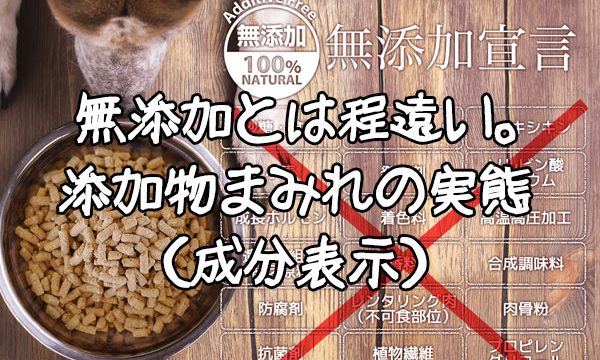

無添加でもNG。ジャーキーなどのおやつも注意

おやつにもタンパク質を多く含むものがあります。例えば、乾燥ジャーキーはその代表です。容器の裏側を確認してみて下さい。「粗たんぱく質」が40%以上であれば要注意。タンパク質が凝縮した食品は腎臓に負担をかけます。

今あげているペットフードやおやつが高タンパク質フードの場合、腎臓ケアのためには、腎臓病に適した栄養バランスの療法食に変更することが理想です。また、以下のような工夫をすることで、タンパクを薄め、腎臓に負担をかけないフードにすることができます。

手元の高タンパク質フードを使って腎臓ケアをする場合は【茹で野菜】を併用する

今食べているペットフードが高タンパク質フードだった場合、茹でた野菜を使用することで、タンパク質を薄める(中和する)ことができます。濃縮されたカルピスを水で薄める事をイメージして頂くとよいかもしれません。

~茹で野菜の調理方法~

推奨される野菜(血糖値を上げにくい野菜)

サツマイモ・キノコ類・ニンジン・コマツナ・ブロッコリー

1、みじん切りにして10分間茹でる

2、茹で汁は捨てる(シュウ酸除去の為)

焼く、レンジはNG

上記のように処理をした野菜は食物繊維を多く含み、タンパク質を薄め、調整することが可能です。

<具体例>

・タンパク質40%のペットフードの場合→ペットフード1:茹で野菜1=タンパク質20%

・タンパク質30%のペットフードの場合→ペットフード2:茹で野菜1=タンパク質20%

この茹でた野菜は、さまざまな食べ物を薄めることに使用できます。

例えばフードのトッピングにお肉を使いたい場合、お肉単独ではタンパク質が30%程になり腎臓への負担が懸念されますが、ここに茹でた野菜を加えることでタンパク質を薄めることができます。

高タンパク質のおやつも同様です。腎臓病になると、さまざまな栄養制限がかかり、今まで食べていたおやつが食べられなくなることも多々ありますが、やはり茹でた野菜を加えることで、腎臓の負担を減らし、食べることができるようになります。

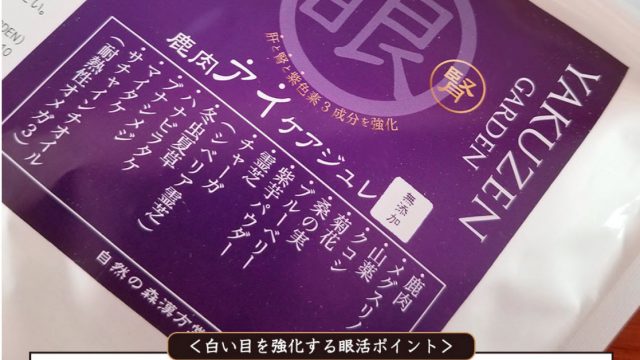

東洋の薬膳食材のチカラでサポートする

ここまでは腎臓ケアに必要な栄養制限について書いてきました。みらいのドッグ・キャットフード「腎臓用」はタンパク質比率を18%に制限し、リンやナトリウムについても臨床栄養学的に適切な制限を加えています。

さらに、みらいのドッグ・キャットフード「腎臓用」は、多くの和漢植物を配合していることで、腎臓へのサポート力を強化しています。

例)黒豆、黄精、蓮実、南蛮の毛、クコの実

これらの和漢植物は、腎を補い、働きを良くし、体内の水分代謝を高めるものとなります。したがって、みらいのドッグ・キャットフードは「腎臓に負担にならない栄養制限」をしつつ、「和漢植物による腎臓のサポート」ができるフードになっています。

腎臓病のときに有用な薬膳食材

以下は、腎臓に有用な食べ物、食材(食品)です。腎不全や尿毒症、血液検査のクレアチニン、BUN(尿素窒素)、慢性腎不全・急性腎不全・腎臓癌対策としても有用です。

・腎臓病に良い食材① ハト麦

水分代謝作用が強く、余分な水を排泄する。腎臓病でむくみのある場合に良い。

・腎臓病に良い食材② どくだみ(十薬(じゅうやく))

利水作用が非常にすぐれる。

・腎臓病に良い食材③ あずき

利水作用が非常にすぐれる。

・腎臓病に良い食材④ トウモロコシのひげ(南蛮毛(なんばんもう))

利尿作用にすぐれるため、尿の出が悪く、むくみがある場合によい。

・腎臓病に良い食材⑤ アケビ

強い利尿作用をもち、清熱、消炎、利水、乳汁分泌促進などの目的で用いられる。

・腎臓病に良い食材⑥ 冬瓜

むくみによい食べ物として有名。利水作用にすぐれ、膀胱炎にも腎臓病にもよい。

・腎臓病に良い食材⑦ 山芋(山薬(さんやく))

補腎薬(ほじんやく)として有名な八味地黄丸(はちみじおうがん)の構成生薬。補腎強壮効果にすぐれる。

・腎臓病に良い食材⑧ 黒まめ

利水作用にすぐれ、血行を促進する。人間でもむくみ、関節痛・腰痛などにもよく用いられる。

・腎臓病に良い食材⑨ ハスの実

よく腎を補い強壮し、尿もれ、遺精など腎の諸症状に良く人間の腎臓疾患にも良い。

生薬・ゆで野菜とドライフードとのミックスがバランスもよくおすすめです。

◆生薬も野菜も細かくみじん切り+10分茹で、ゆで汁は捨てる。

◆【ゆで野菜】と【高タンパク質フード】の割合は、1:1

◆単品よりも少量多品種で!全体的にバランスよくあげましょう。

犬や猫の腎臓病に良いドッグフード・キャットフード

犬や猫の腎臓病に良い手作りの食事(食べ物)・ドッグフード・キャットフードです。89種の和漢植物配合の完全無添加の特別療法食です。

◆和漢みらいのドッグフード 腎臓

◆和漢みらいのキャットフード 低たんぱく