Contents

暑い季節に注意が必要なのは「熱中症」です!

呼吸が荒くなったり、意識がもうろうとしたり、重度の熱中症は命を落としかねません。

このページでは熱中症の症状や原因、予防法について解説していますので、ぜひチェックしてください。

犬の熱中症とは?

犬の熱中症とは、日射病や熱射病などの総称で、体の温度調節がうまくいかなくなり、高い体温や脱水によって全身に影響が出る状態を指します。

人間の体は、体温が上がると汗をかいて熱を逃がし、体温を下げることができますが、犬は体のごく一部でしか汗をかけないため、発汗による体温調整はほとんどできません。

犬の場合は主に、唾液を蒸散させ気化熱を利用する方法(パンティング=舌を出し、ハッハッと激しく口で呼吸をする)と、身体に冷たいものを直接あてる方法で体温調節を行います。

しかし、気温や湿度が高く、気道に問題がある場合は、水分をうまく蒸散できず、体温を下げることが難しくなります。様々な状況において、犬の体温調整は呼吸に頼らざるを得ず、また被毛で全身を覆われていることから、人間よりも高温の環境に弱い動物と考えられます。

犬の熱中症による症状

初期症状の例

・ぐったりして元気がない

・目や口の中が充血している

・食欲が無くごはんを食べない、水を飲まない

・舌を出しハアハアと荒い呼吸をする(パンティング)

・足元がフラフラしている

・よだれが多い

・普段よりも心拍数が高い

・おやつなどの好物を与えても食べない

重篤化した症状の例

・嘔吐、下痢をしている

・吐血や下血(血便)・血尿がある

・筋肉が痙攣を起こしている、震えている

・歯茎が白くなる、舌や粘膜が青紫になる

・意識がない、呼びかけに反応しない

・体温が40℃以上ある

上記のような重篤な症状が見られた場合、犬は深刻な熱中症に陥っている可能性があるため、すぐに動物病院へ行く必要があります。

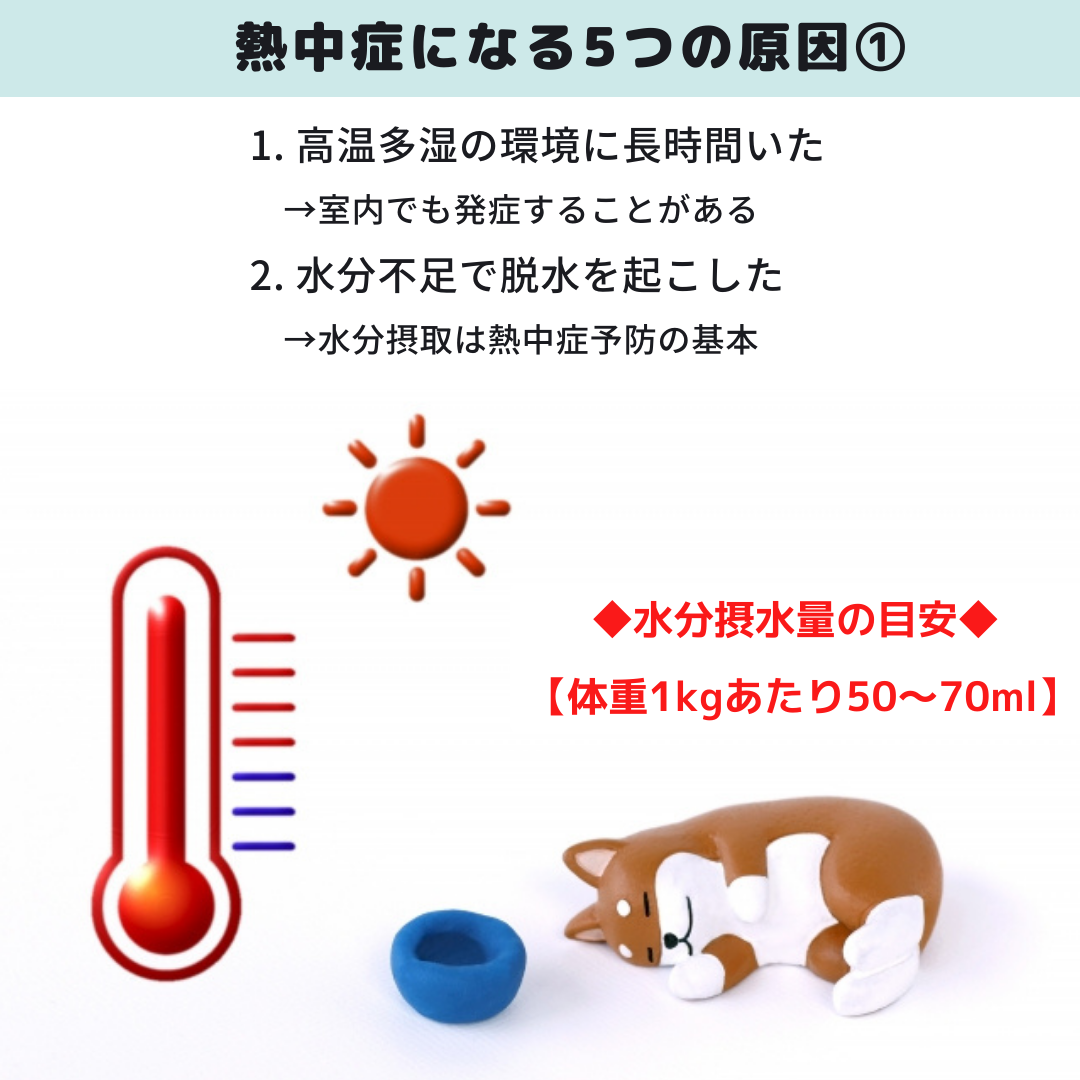

犬が熱中症になる5つの原因

1. 高温多湿の環境に長時間いた

人間同様、夏の暑い日に、日陰がない屋外にずっといると、犬は熱中症になってしまうことがあります。

また、熱中症は、屋外で発症する病気と思われがちですが、室内でも発症します。

暑い日に、エアコンのついていない室内に置いて出かけたことで発症するケースもありますし、お風呂場で長時間お湯を使ってシャンプーをしていただけで、熱中症になることもります。とくに、シニア犬やパピーなどは注意が必要です。

2. 水分不足で脱水を起こした

体内の水分が減少すると、熱中症になりやすくなります。

いつでも犬が新鮮な水を飲める状態にするのはもちろんのこと、水温が高くならないよう置き場所にも気をつけてあげてください。

水分摂取は熱中症予防の基本ですが、犬が水を飲む姿を見て大丈夫だという判断は少し違います。

「実際にどれくらい飲んでいるか」、一度は計ってみることをおすすめします。

摂水量の目安は、【体重1kgあたり50~70ml】です。(体重4kgなら200~280ml)

少ないと感じたら、水分補給の工夫をしましょう。

3. 夏場に過度な運動をした

運動をすることで体温が上がります。

その際、人間は汗をかくことで体温を調節しますが、犬はほとんど汗をかかないため、体温調節が難しく、熱中症になりやすくなります。

気温や湿度が高い時には、たとえ短時間の運動でも注意が必要です。

暑い中運動をする場合には、終わったあとのクールダウンをしっかり行いましょう。

4. 暑い時間帯に散歩をした

真夏のアスファルトは50℃から60℃にまで熱せられることがあると言われています。

地面に近い犬は、地面からの熱を受けやすく、昼間など暑い時間帯に散歩すると熱中症になりやすくなります。

小型犬や足の短い犬種は、より注意が必要です。

5. 夏場に車内で留守番をした

夏の暑い時期には、車内の温度が50℃近くまで上昇します。窓を開けるなどの対策ではあまり効果がなく、換気や温度管理としては不十分です。

暑い時期に犬を車内に残すのは、短い時間であってもとても危険です。

また、エアコンを付けたままにしていたとしても、バッテリーが上がってしまう可能性もありますので、犬を車内に置き去りをするのは絶対にやめましょう。

熱中症にかかりやすい犬の特徴

肥満気味の犬

厚い皮下脂肪によって熱が体表から放散しにくくなり、さらに喉にも脂肪が付着して気道が圧迫されることで呼吸がしづらくなります。その結果、パンティングの効率も低下します。

毛色が濃い・黒い犬

黒い被毛を持つ犬は、日光の熱を吸収しやすく、その結果体温が上がりやすくなります。

外出時には、水に濡らして着用させるクールベストなどの熱中症対策グッズを活用するのも効果的です。

短頭種の犬

短頭種とは、頭蓋骨の長さに比べて鼻の長さが極端に短い犬種のことです。

代表的な犬は、パグ、フレンチブルドック、ボストンテリア、チワワ、シーズーです。

熱い外気を取り込みやすく、気道が狭いため、熱を下げるために行うパンティングの効率も悪く、熱中症になるリスクがとても高いです。

犬の熱中症を予防する3つの方法

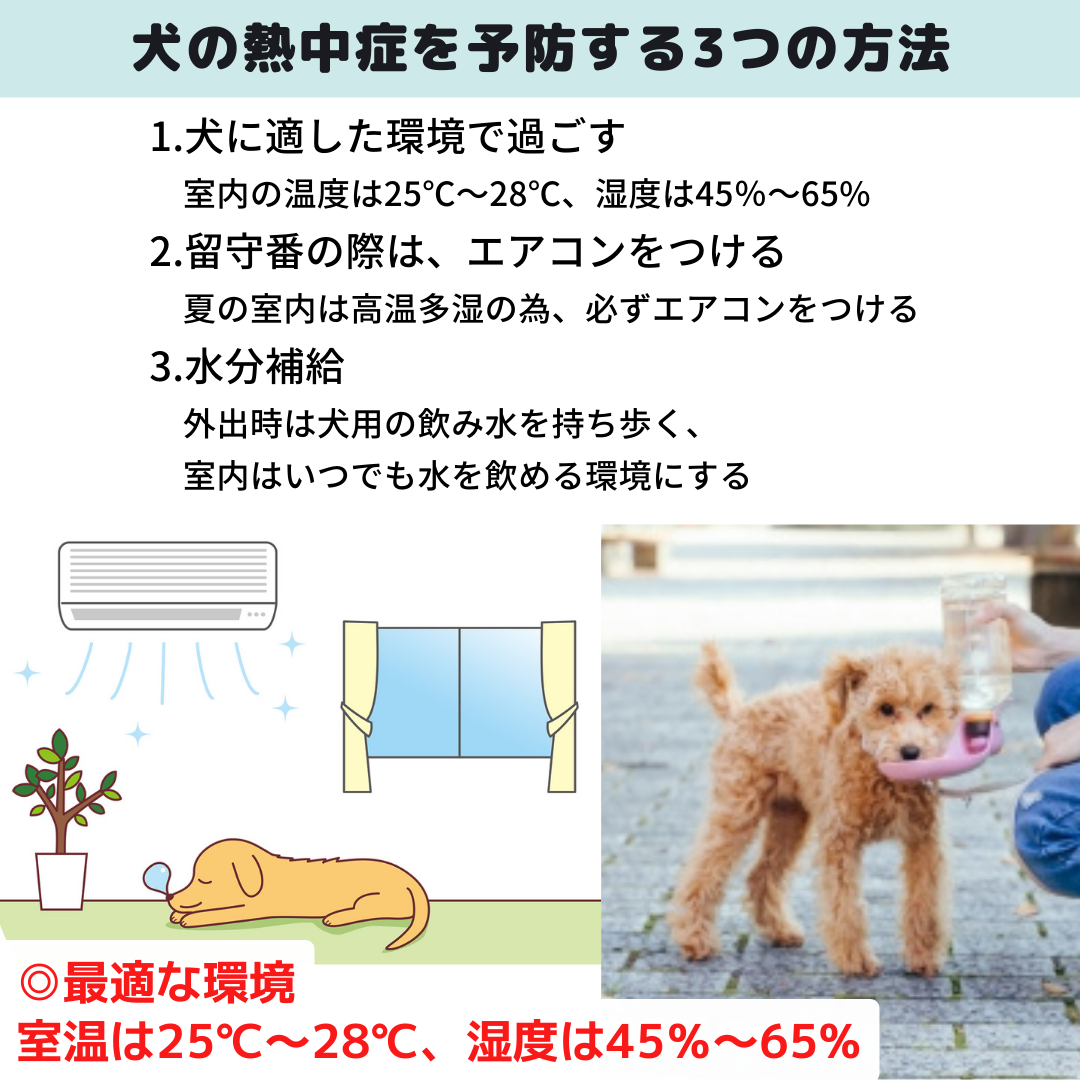

1. 常に犬に適した環境で過ごさせる

犬に適した環境は、室温が25℃〜28℃、湿度が45%〜65%とされています。必要に応じてエアコンや扇風機を使用し、室内の換気を行うなどして、温度と湿度の調整に努めましょう。

2. 室内で留守番させる際はエアコンをつける

犬の熱中症は、人間と同じ室内にいても発生する可能性があるため、予防のためには温度と湿度の管理が重要です。

特に、換気や空調が行われていない夏場の部屋は、すぐに高温多湿の状態になるため、注意が必要です。

また、留守番させる際には、室内の温度を25℃〜28℃、湿度を45%〜65%に保ち、愛犬がいつでも水を飲める環境を整えておきましょう。

そのほかにも、大理石やアルミマットなどのひんやりグッズを使用するのもおすすめです。

3. 外出時は水分補給を心がける

外出の際には、脱水症状や熱中症を防ぐために、犬用の飲み水を携帯し、必要に応じてこまめに水を飲ませましょう。

応急処置として犬の体に水をかけることも効果的です。

熱中症による、体温調節不良、高体温や脱水症状を防ぐには十分な水分補給が大事

お水で薄めて、美味しく水分と栄養補給ができます。

まとめ

犬は体温調整が苦手なため、人間以上に暑さに弱く、気温や湿度が高い日は熱中症のリスクが高まります。

熱中症は命に関わる緊急性の高い疾患で、最悪の場合、短時間で死んでしまう危険もあります。

人間にとっては涼しいと感じる気候でも、犬が熱中症になっていないか、注意して見てあげてください。万が一、熱中症になったときは、素早く応急処置を行い、なるべく早く獣医師の診察を受けましょう。

しっかりと熱中症対策をして、夏の暑い時期を元気に乗り切りましょう。

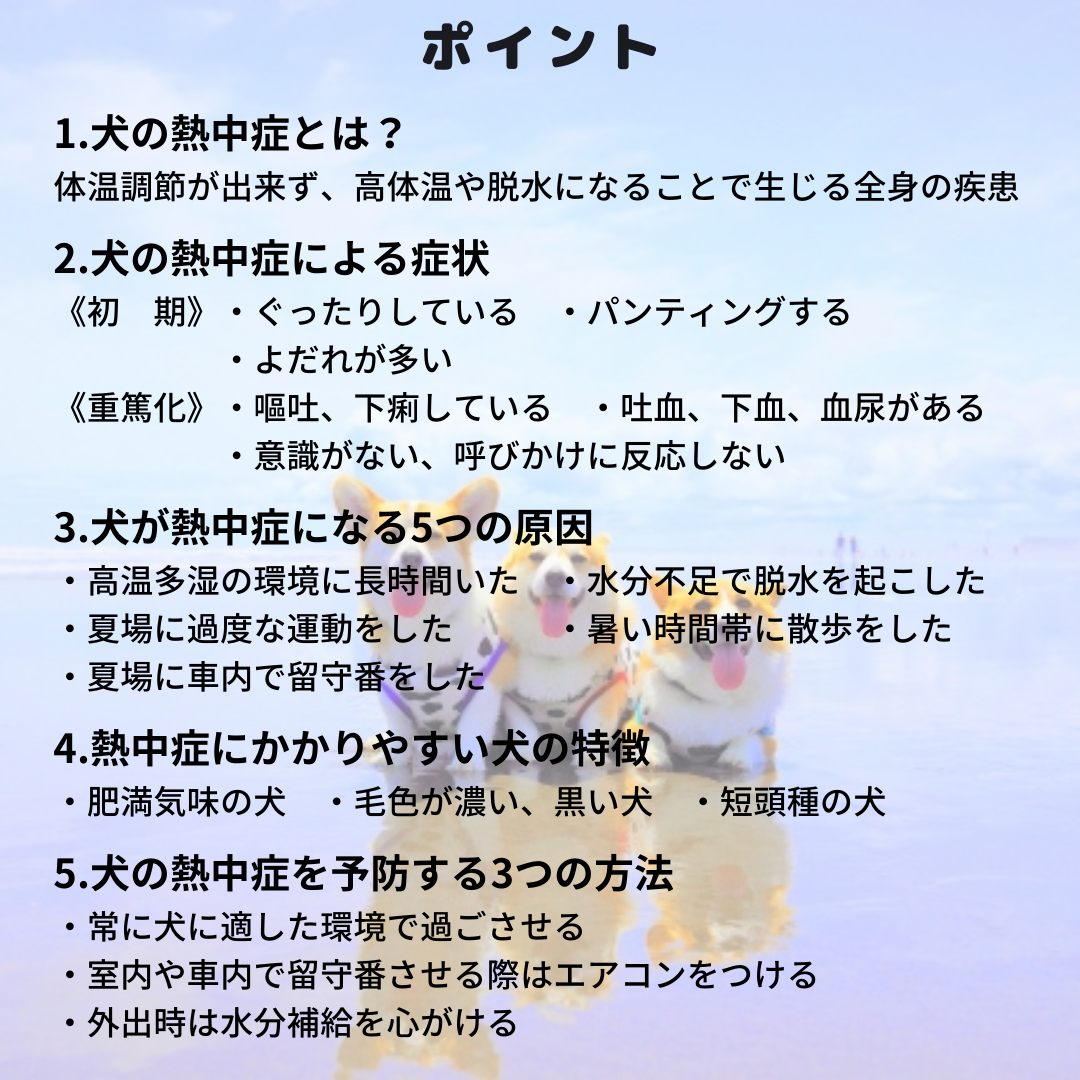

1.犬の熱中症とは?

犬の熱中症とは、日射病や熱射病などの総称で、体の温度調節がうまくいかなくなり、高い体温や脱水によって全身に影響が出る状態2.犬の熱中症による症状

●初期症状

・ぐったりしている ・パンティングする ・よだれが多い

●重篤化した症状

・嘔吐、下痢している ・吐血、下血、血尿がある

・意識がない、呼びかけに反応しない3.犬が熱中症になる5つの原因

・高温多湿の環境に長時間いた

・水分不足で脱水を起こした

・夏場に過度な運動をした

・暑い時間帯に散歩をした

・夏場に車内で留守番をした4.熱中症にかかりやすい犬の特徴

・肥満気味の犬

・毛色が濃い、黒い犬

・短頭種の犬5.犬の熱中症を予防する3つの方法

・常に犬に適した環境で過ごさせる

・室内や車内で留守番させる際はエアコンをつける

・外出時に水分補給を心がける

-640x360.jpg)