Contents

味噌はごく少量なら犬に与えても問題ありません。味噌は、犬に必要な8種類の必須アミノ酸が含まれている他、乳酸菌や麹菌が摂れる、腸活食材でもあります。ただし、味噌には塩分が多く含まれるため、注意が必要です。今回は、味噌の与え方や調理方法について解説します。

犬に味噌を与えても問題ない

一般的に味噌の原料は、大豆・米・麦などの穀物、麹、塩、水ですので、犬の健康によくない材料や成分は特には含まれていません。

塩分が気になるところですが、味噌に含まれる塩分(=ナトリウム)は犬にとって必要不可欠な栄養素です。

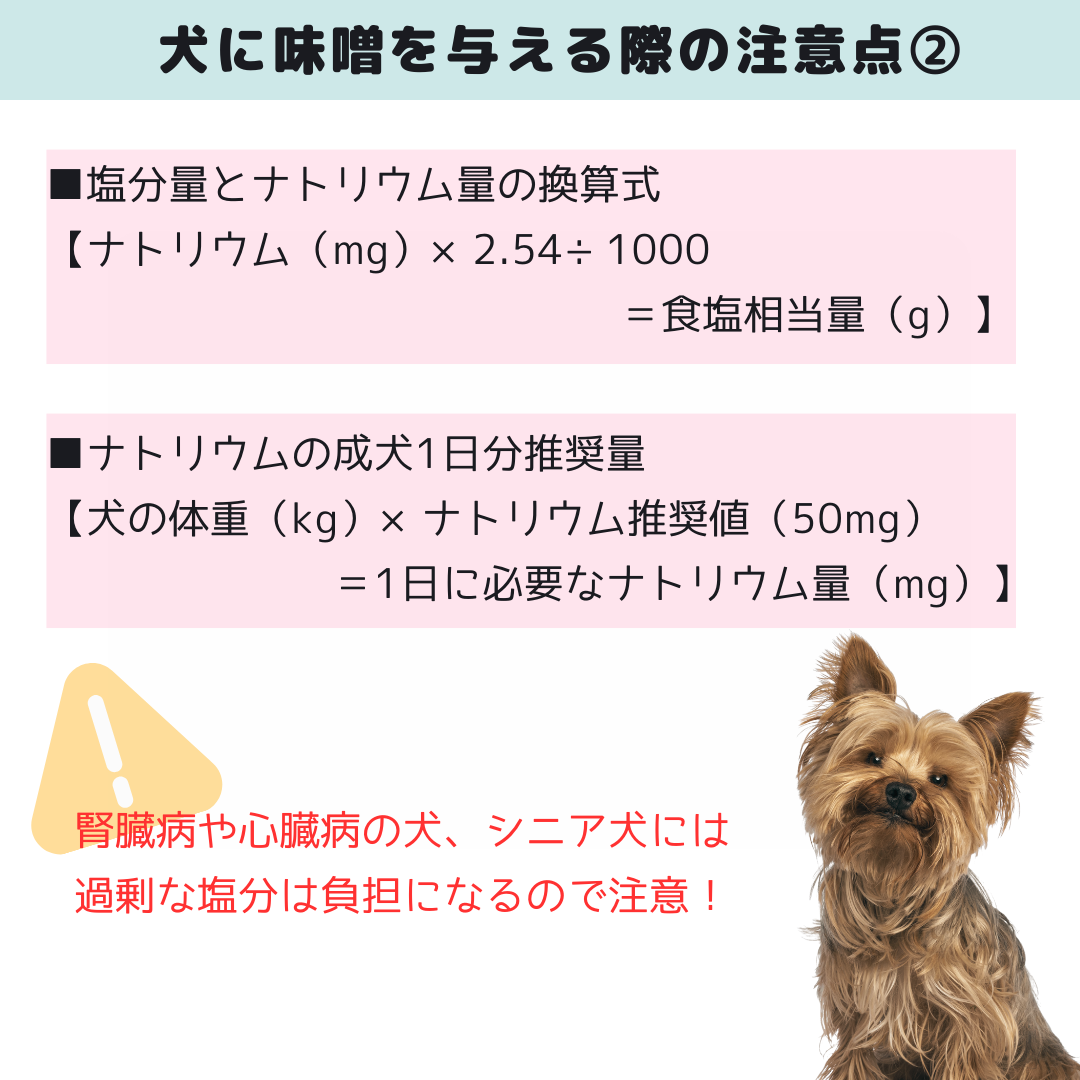

ナトリウムの摂取量については、体重1kgあたり50mgが成犬の1日分の推奨値と言われています。例えば体重5kgの犬の場合、1日の摂取推奨値は250mgです。

【犬の体重(kg)×ナトリウム推奨値(50mg)

=1日に必要なナトリウム量(mg)】

さらに上記の場合のナトリウム量(250mg)を塩分に換算すると、約0.64gになります。

塩分量とナトリウム量の換算式

【ナトリウム(mg)×2.54÷1000=食塩相当量(g)】

これは塩分摂取量の最低ラインになるので、実際にはもう少し多くても大丈夫ということになります。また、腎臓病や心臓病の犬、そのリスクが高いシニア犬にとっては過剰な塩分は負担になりますが、健康な犬であれば多少の過剰塩分は尿から排出することができると言われています。

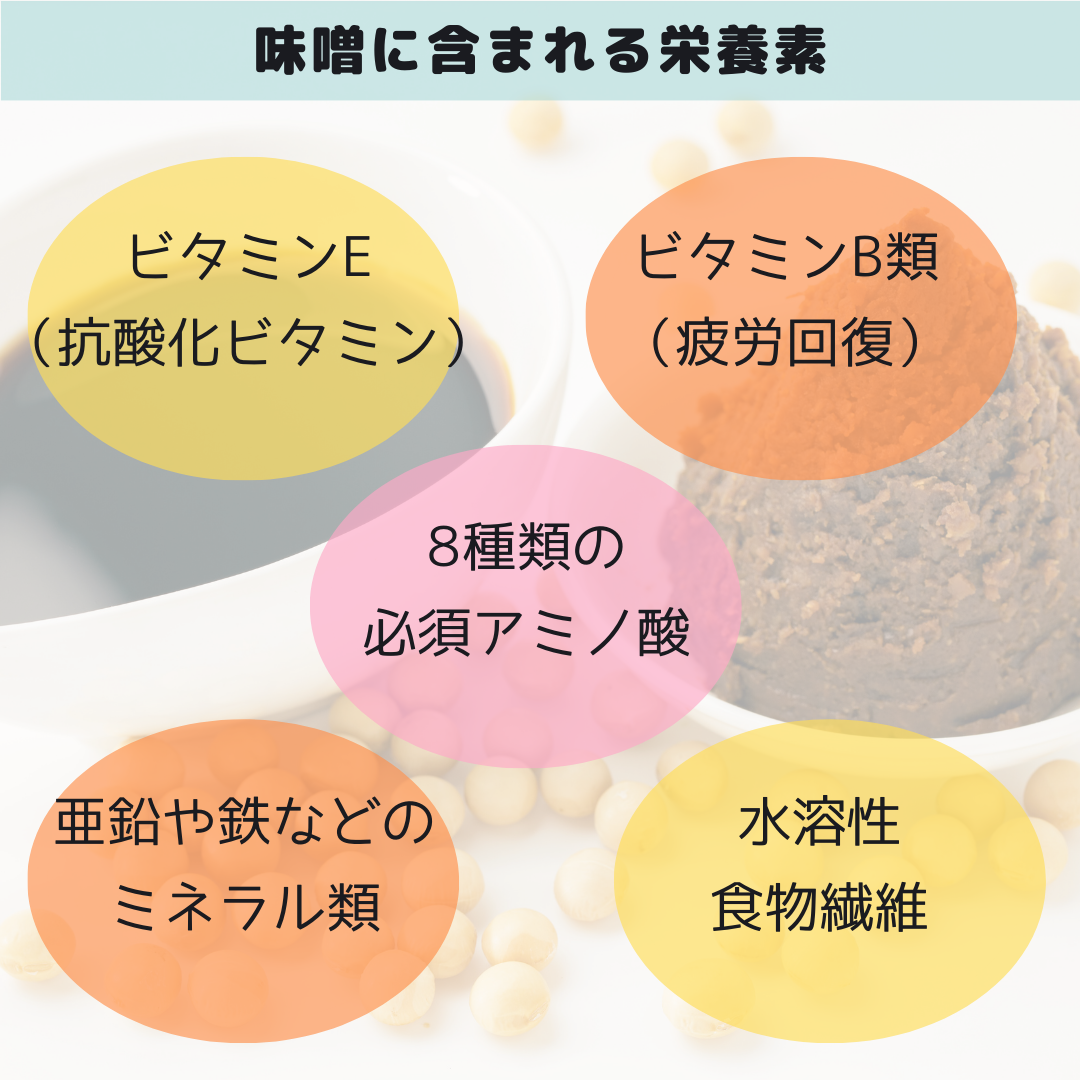

味噌に含まれる栄養素

味噌には犬に必要な8種類の必須アミノ酸や、疲労回復などに役立つビタミンB類、抗酸化ビタミンでもあるビタミンEなどの様々なビタミン、そして亜鉛や鉄分などのミネラル類が含まれています。

また、味噌に含まれている水溶性食物繊維には体の中の不要な物を排出してくれる働きがあり、腸内の善玉菌を増やすことで、腸内環境を整え、便の状態を良くしてくれます。

犬に味噌を与える際の注意点

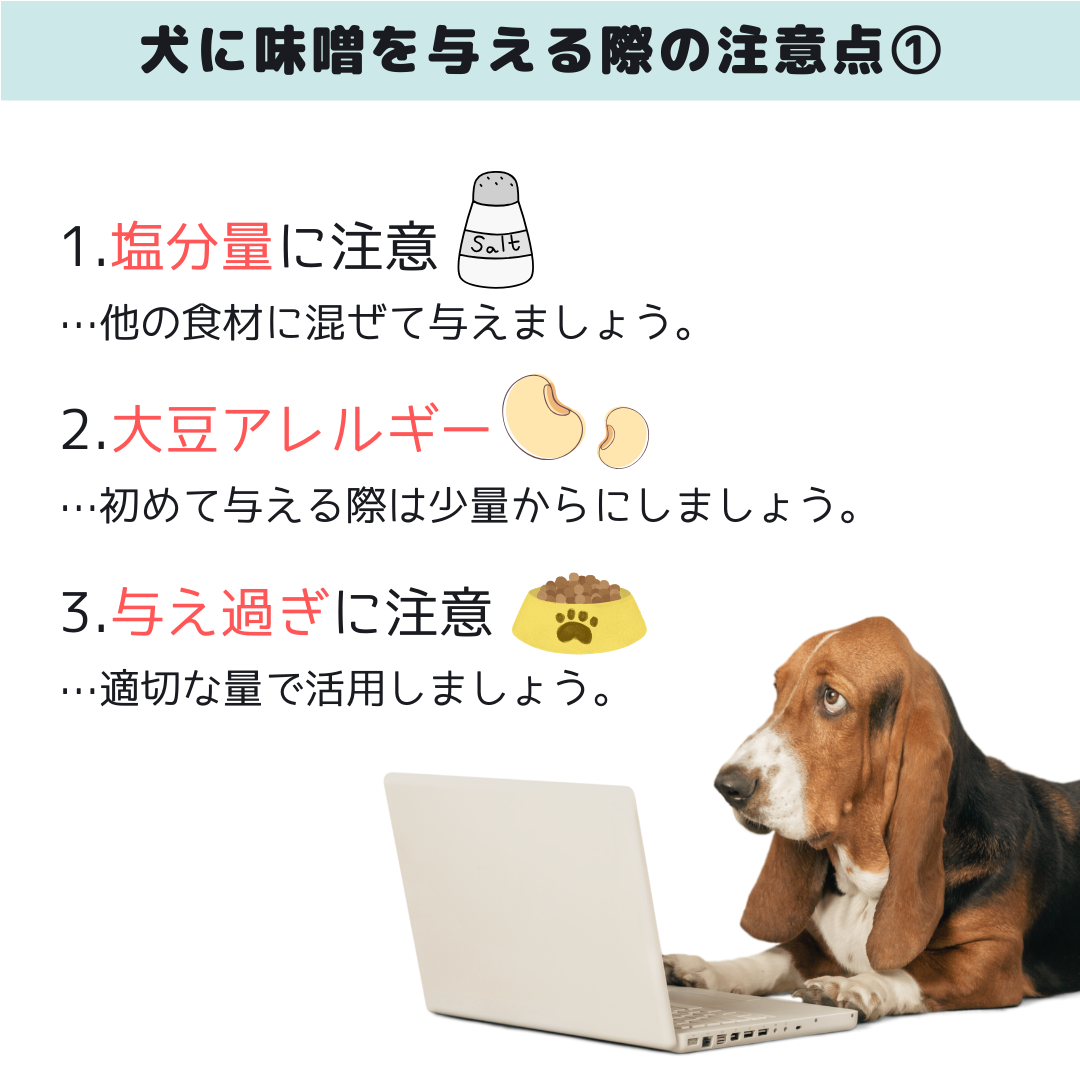

■塩分量に注意

犬に味噌を与える際は塩分量に注意しましょう。塩分は犬の体にも必要なものではありますが、摂り過ぎは健康に悪影響を与えかねません。

塩分はドッグフードやその他の食べ物にも含まれていますので、味噌単独で与えるのではなく、他の食材(例えば茹でた野菜やドッグフード)に混ぜながら、ご飯の一部として与える工夫が必要です。

■大豆アレルギー

犬も稀に大豆アレルギーを発症することがありますので、与える際には注意しましょう。

■与えすぎに注意

犬は発酵食品のニオイを好む傾向があります。知らない間に食べてしまわないよう、犬の届く場所に味噌の容器を置かないように気をつけましょう。

摂取量を確認する

犬に味噌を与える時に注意が必要な点は「塩分量」です。

味噌の塩分量は一般的に大さじ1杯あたり約2gですので、

塩分量とナトリウム量の換算式

【食塩相当量(g)×1000÷2.54=ナトリウム(mg)】

上記の換算式に当てはめると、2g×1000÷2.54≒787となり、味噌2gあたりのナトリウムは約787mgとなります。

例えば、5kgの犬の場合、1日のナトリウム摂取量の推奨値は250mgですので、大さじ1杯だと与え過ぎということになります。さらにドッグフードやその他の食べ物でナトリウムを摂取している場合は、その分も考慮する必要があります。

少しずつ与える

味噌そのものに、犬の健康に悪い成分は含まれていませんが、体調に合わせた塩分量を配慮する必要があります。いわゆる「猫まんま」として味噌汁をかけたご飯を与えると塩分過多になりやすいため、控えましょう。

また、味噌は大豆から作られるものなので、稀に大豆アレルギ―を示す可能性もあります。念のため、初めて味噌を食べさせる時は少量から与えましょう。

他の食事との栄養バランスを考慮する

味噌に含まれる栄養素は、ドッグフードや他の食材からも摂ることが出来るので、トッピングや手作りご飯に加えるなど、全体としてバランスよく栄養が摂取できるよう、適切な量で活用しましょう。

味噌を使ったおすすめレシピ

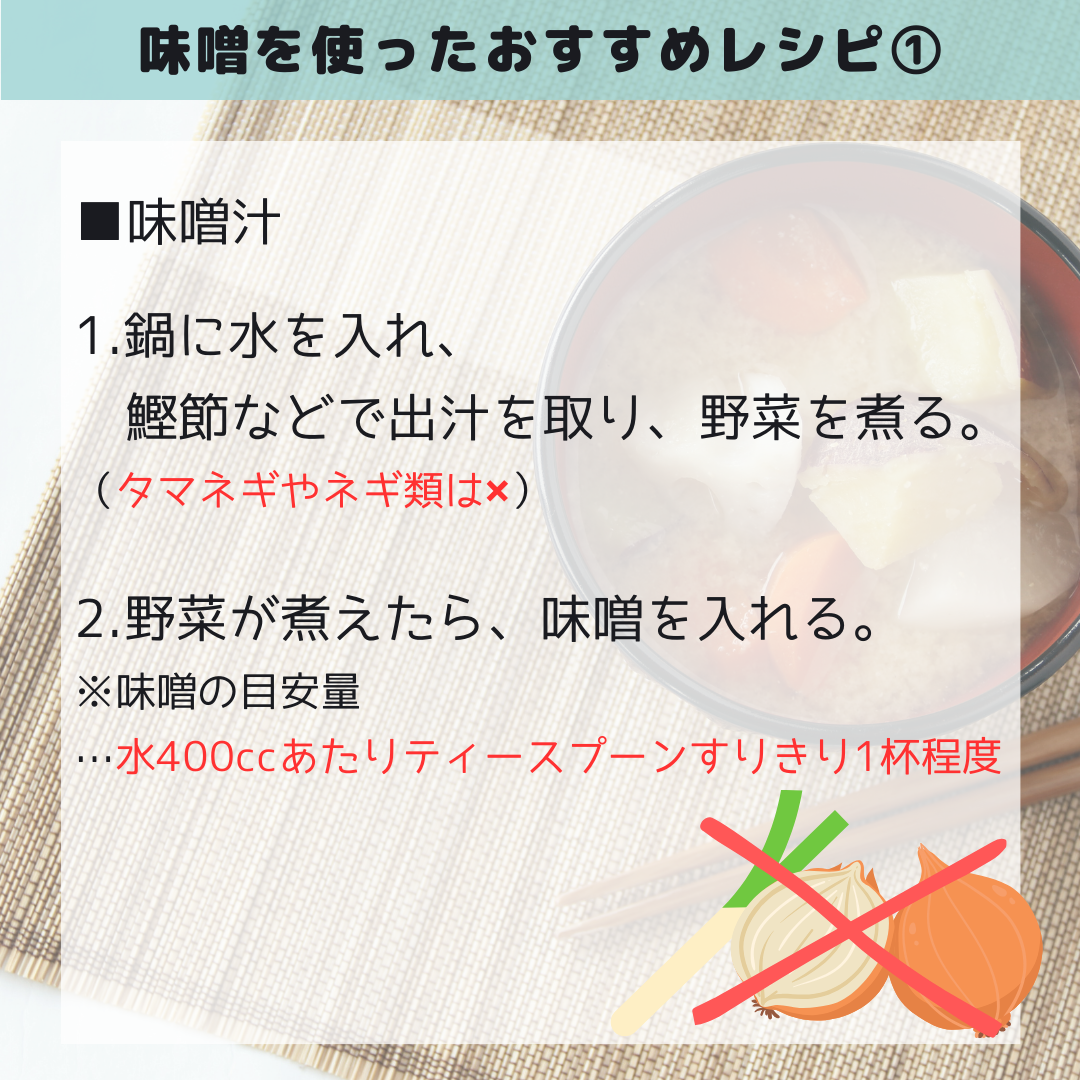

味噌汁

①鍋に水を入れ、鰹節などで出汁を取り、野菜を煮る。

(タマネギやネギ類は避けましょう。)

②野菜が煮えたら、味噌を入れる。

※味噌の目安量は、水400ccあたりティースプーンすりきり1杯程度です。

人間が食べている味噌汁には、一人前あたり大さじ1杯程度の味噌が使われています。そのため、人間用を与える際は5倍~10倍くらいに薄めて塩分の摂取量を減らした方が安心です。

味噌煮込みうどん

上記のように犬用に希釈した濃度で調理した味噌汁に、うどんを入れて煮込む。

(うどんは与える時に喉につかえないように刻んであげましょう。)

なお、うどんは血糖値をあげやすい食材ですので、血糖値が気になる場合は玄米でお粥などにしても良いでしょう。

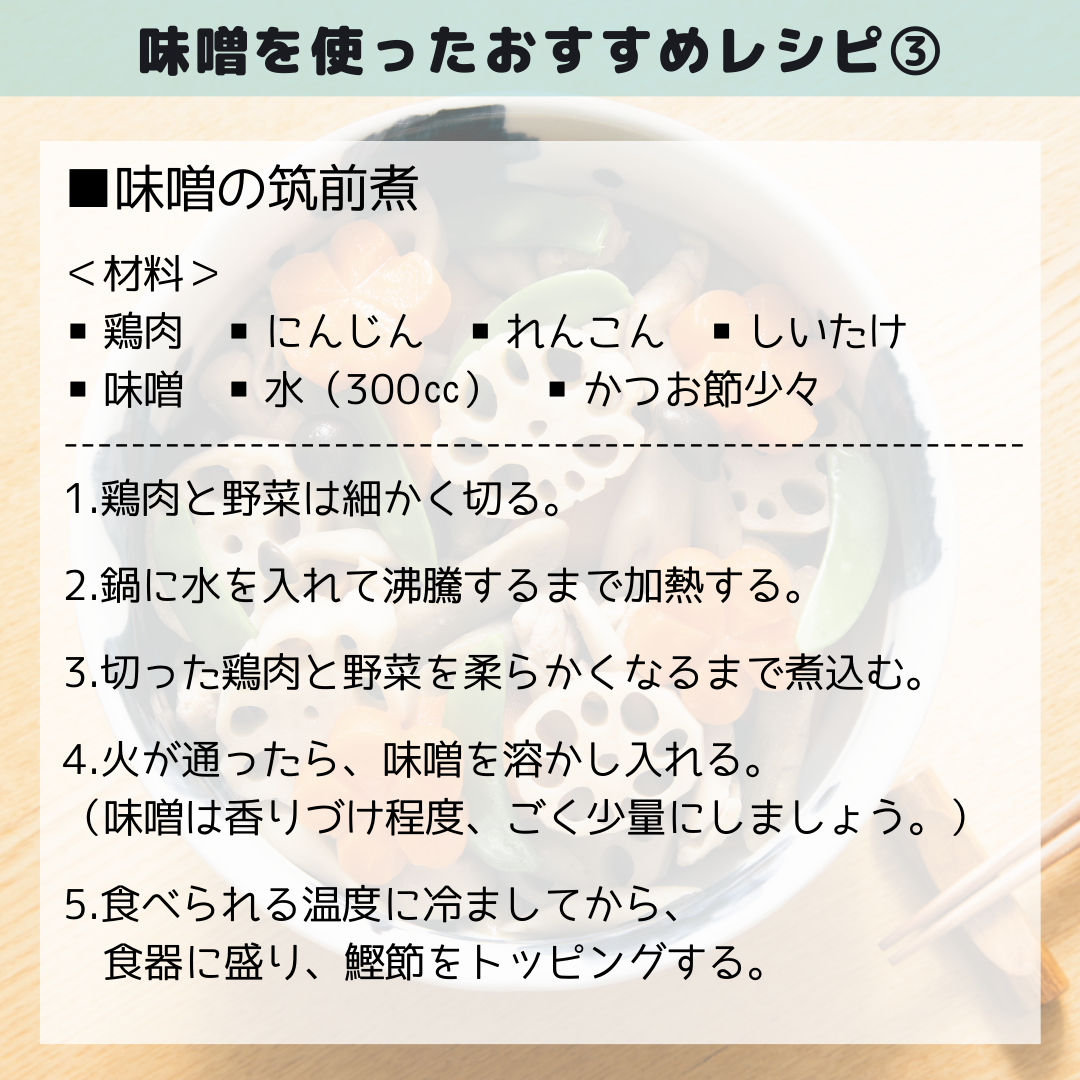

味噌の筑前煮

<材料>

▪鶏肉 ▪にんじん ▪れんこん ▪しいたけ

▪味噌 ▪水(300㏄) ▪かつお節少々

——————————————————————————-

①鶏肉と野菜は細かく切る。

②鍋に水を入れて沸騰するまで加熱する。

③切った鶏肉と野菜を柔らかくなるまで煮込む。

④火が通ったら、味噌を溶かし入れる。

(味噌は香りづけ程度、ごく少量にしましょう。)

⑤食べられる温度に冷ましてから、食器に盛り、鰹節をトッピングする。

シュウ酸とカリウムの制限が必要な疾患がある場合は、野菜はみじん切りにして別茹でにしてから加えましょう。

まとめ

味噌には犬に必要な必須アミノ酸や各種ビタミン類、ミネラルが含まれています。

さらに、味噌に含まれる水溶性食物繊維は、体内の不要な物を排出したり、腸内の善玉菌を増やしたりして、腸内環境を整えてくれる優秀な食材です。

味噌には、犬の健康に悪い成分は含まれておらず、発酵食品の香りが嗜好性を高める効果も期待できます。

色々な食材の隠し味程度にするなど、ごく少量の使用にとどめれば、味噌を与えるメリットも多いので、塩分量に配慮しながら手作りご飯に加えてみてはいかがでしょうか。

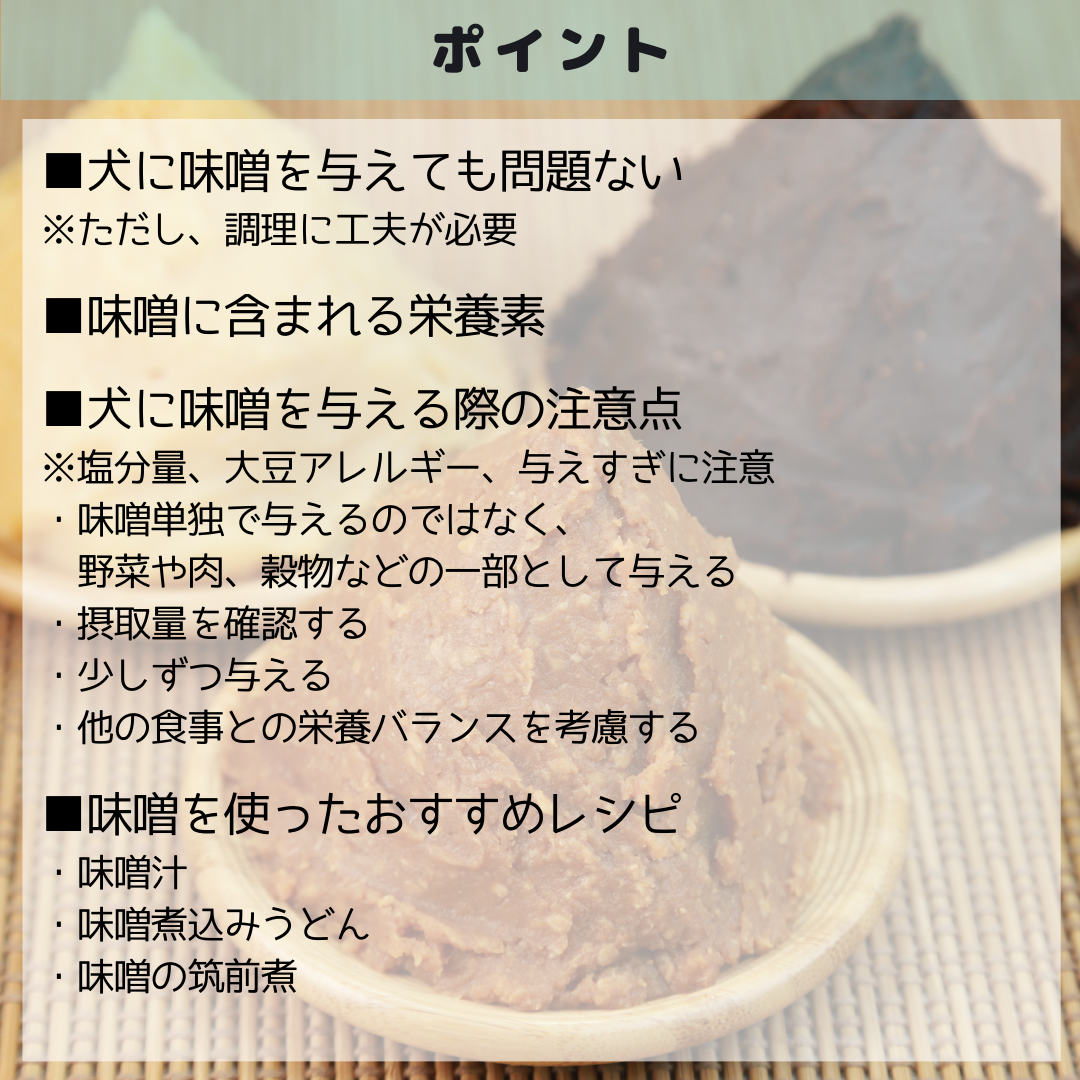

■犬に味噌を与えても問題ない

※ただし、調理に工夫が必要■味噌に含まれる栄養素

■犬に味噌を与える際の注意点

※塩分量、大豆アレルギー、与えすぎに注意

・味噌単独で与えるのではなく、野菜や肉、穀物などの一部として与える

・摂取量を確認する

・少しずつ与える

・他の食事との栄養バランスを考慮する■味噌を使ったおすすめレシピ

・味噌汁

・味噌煮込みうどん

・味噌の筑前煮