Contents

ごぼうは和食に欠かせない食材で、食物繊維が豊富です。

ごぼうは犬に与えても良い食材ですが、いくつかの注意点もあります。

この記事では、ごぼうの栄養面でのメリットや適切な与え方、犬にとっての注意点について解説します。

基本的に犬はごぼうを食べても大丈夫

ごぼうは犬が食べても大丈夫な野菜のひとつです。

ごぼうには食物繊維などの栄養成分が含まれており、それらによって腸内フローラのバランスを維持し、排便を助けます。さらに、必須アミノ酸とミネラルが含まれているため、健康維持に役立つと考えられています。

しかしながら、キク科のため、アレルギーの原因となったり、過剰摂取によって消化不良のリスクを増加させたりする可能性もあるので、茹でるなどして、不安材料を取り除く必要があります。

犬は何歳(いつ)からごぼうを食べられる?

ごぼうは、幼犬から食べることが可能です。

しかし、ごぼうの食物繊維は比較的硬く、特有の苦味成分も含まれています。そのため、茹でることにより、ファイトケミカルを排出させ、柔らかくしたり、細かく砕いたりなどの前処理をして、愛犬にとって食べやすくするとよいでしょう。

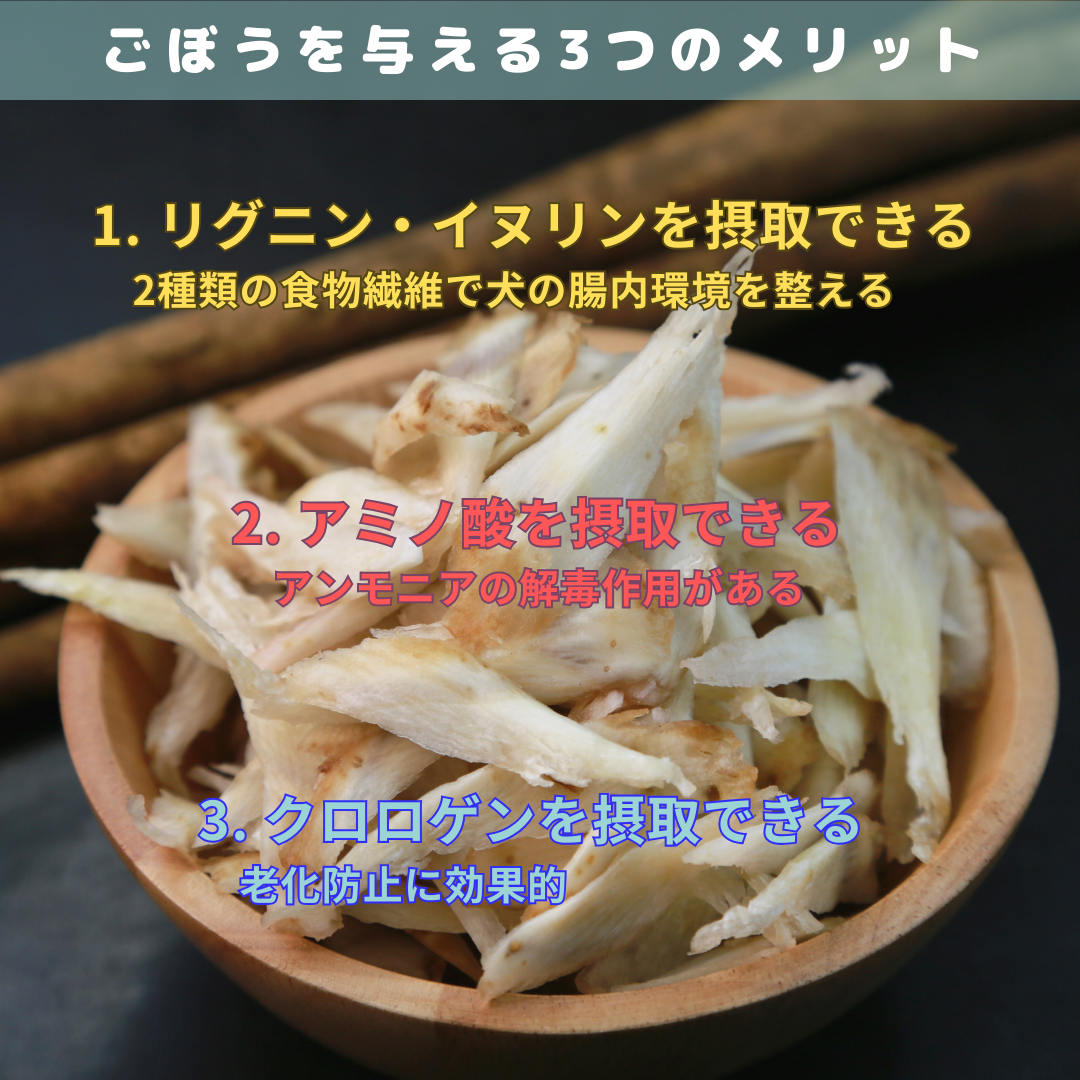

犬にごぼうを与える3つのメリット

1. 食物繊維(リグニン・イヌリン)をバランスよく摂取できる

ごぼうの食物繊維は、不溶性の「リグニン」と水溶性の「イヌリン」の2種類がバランスよく含まれています。

リグニンは、体内の物質やコレステロールを排出する効果があり、犬の健康維持やアンチエイジングが期待されます。

イヌリンは体内でゲル状態になることで、血糖値の急激な上昇を防ぎながら、腸内の善玉菌を増やすため、糖尿病の予防や腸内の健康サポートに役立つと考えられます。

これら2種類の食物繊維によって、犬の腸内環境を整え、便秘の予防・改善をすることが期待できます。

2. アミノ酸(アルギニン・アスパラギン酸)を摂取できる

「必須アミノ酸」とは、体内で必要量が十分に合成できず、食事から摂取する必要のあるアミノ酸のことで、犬には10種類必要とされています。

(具体例:アルギニン、イソロイシン、スレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、メチオニン、ロイシン、リジン)

ごぼうには、そのうちのひとつ「アルギニン」が含まれています。

アルギニンは、犬の体内で生成されるアンモニアを無毒化し、尿として排出するメカニズムをサポートします。また、犬の疲労回復や体調管理においても最低限必要なものであり、適切な栄養供給として摂取が推奨されることがあります。

アスパラギン酸は、アスパラガスに特に豊富に含まれるアミノ酸として知られていますが、実はごぼうにも含まれています。そして、このアミノ酸は、窒素やエネルギーの代謝に重要な役割を果たすと共に、アンモニアの解毒作用もあると知られています。

そのため、運動後の回復としてごぼうを与えるのもよいでしょう。

3. ポリフェノール(クロロゲン)を摂取できる

クロロゲンはポリフェノールの一種として知られる強力なファイトケミカルで、特に抗酸化作用があり、老化防止に役立ちます。

犬への適切なごぼうの与え方

量

ごぼうの1日の摂取目安量は

体重5㎏ 30g程度

体重10㎏ 50g程度

体重20㎏ 90g程度

となり、それほど多い量ではありません。

消化不良や下痢のリスクを避けるためにも、ごぼうを与える際は目安を守って与えてください。ドッグフードのトッピングや他の野菜と混ぜて使用するのもよいでしょう。

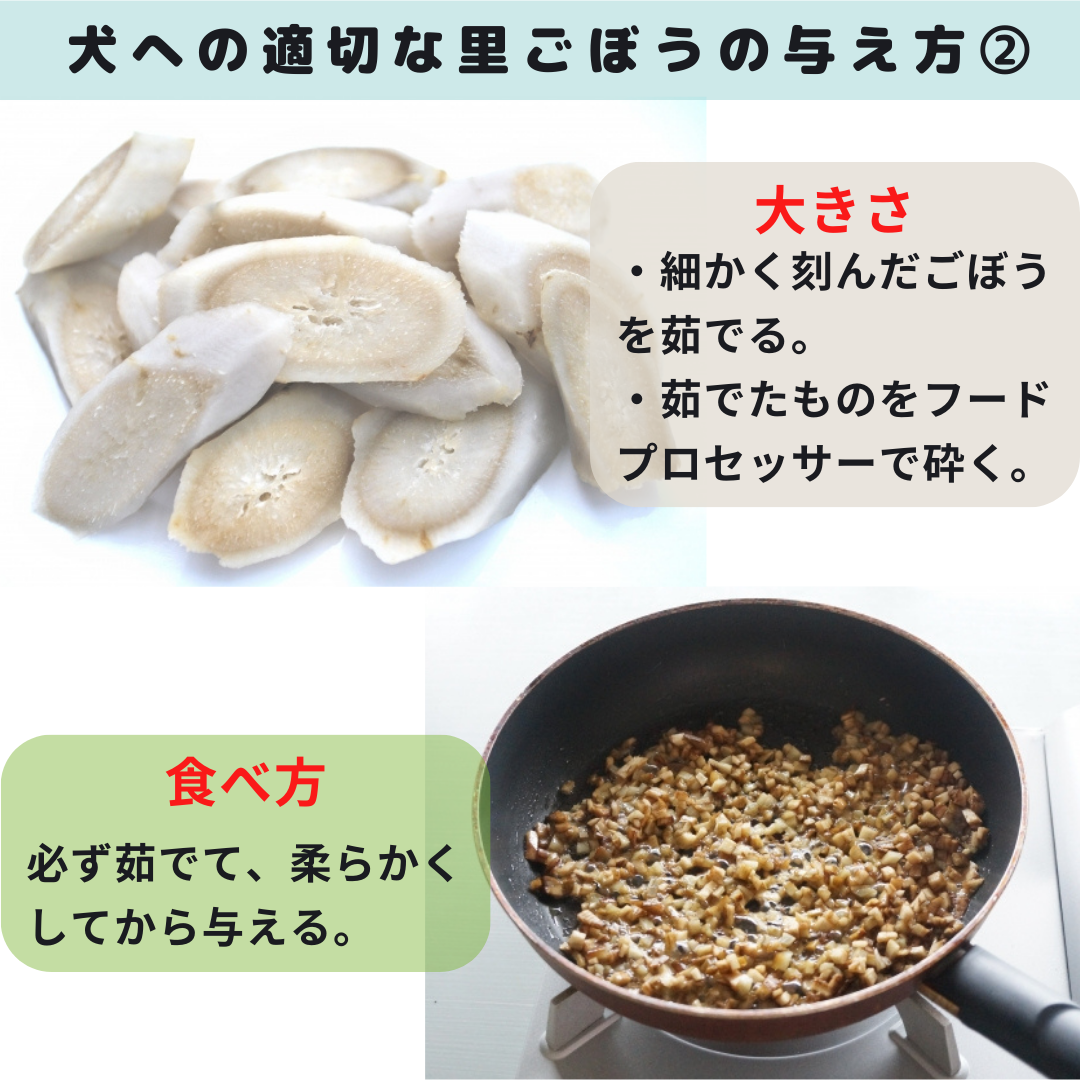

大きさ

細かく刻んだごぼうを茹でるか、茹でたものをフードプロセッサーで砕くと、柔らかく消化しやすい状態で愛犬に与えることができます。

食べ方

生のごぼうは繊維が硬く消化に良くないですし、ファイトケミカルの過剰摂取の可能性もあるため、必ず茹でて、柔らかくしてから与えましょう。

犬にごぼうをあげる際の注意点

カットする際は食物繊維を断ち切るように細かく刻む

繊維質が非常に硬く、消化に悪いため、消化を助けるために硬い繊維を断ち切るように包丁で細かく刻むかフードプロセッサーなどでペーストにして与えるとよいでしょう。

キク科の植物にアレルギーがある犬には与えない

ごぼうはキク科の野菜です。

キク科のアレルギーを持つ愛犬は、ごぼうにもアレルギー反応が起こる可能性があるので注意が必要です。

アク抜きを行う

ごぼうは便通を整える効果がありますが、シュウ酸を含むアクが尿路結石や腎臓に負荷をかける原因になるため、よく茹でてアク抜きをし、細かく刻むかフードプロセッサーでしっかりみじん切りにして食べやすくしてください。

まとめ

基本的に、犬はごぼうを食べても問題ありません。

ごぼうは必須アミノ酸やミネラルが豊富で犬の健康維持に有効です。

しかし、食べ過ぎると消化不良や下痢、便秘の原因となるため適量を与えることが大切です。 与える際は、必ず茹でてアク抜きし、さらに細かく刻んで与えるとよいでしょう。

適切な量と調理方法に注意しながら取り入れて下さい。

■基本的に犬はごぼうを食べても大丈夫

必須アミノ酸とミネラルが含まれているため、健康維持に役立つ野菜

■犬は何歳(いつ)からごぼうを食べられる?

幼犬から食べられる■犬にごぼうを与える3つのメリット

①食物繊維(リグニン・イヌリン)をバランスよく摂取できる

②アミノ酸(アルギニン・アスパラギン酸)を摂取できる

③ポリフェノール(クロロゲン)を摂取できる■犬への適切なごぼうの与え方

・量

・大きさ

・食べ方■犬にごぼうをあげる際の注意点

・カットする際は食物繊維を断ち切るように細かく刻む

・キク科の植物にアレルギーがある犬には与えない

・茹でてアク抜きを行う