Contents

犬の下痢は、食生活の変化、心理的ストレス、異物誤飲、ウイルス感染、虫の侵入、または他の潜在的疾患によって起こる複合的な症状です。

犬は消化システムがデリケートなため、様々な健康問題によって下痢を起こす可能性があります。今回は、これらの予防や対処法についてまとめました。

犬が下痢になってしまう6つの原因

1. 食事

犬の栄養管理において食品の鮮度はとても重要です。

古いフードは微生物の温床となり、これらの微生物が生産する毒素により犬が下痢を起こす場合があります。

酸化や栄養価の劣化が生じたフードは、犬の消化器官に刺激を与えて下痢を引き起こす可能性があります。はじめてのフードを与える場合は、おなかに合わなかったり、脂肪分が高い食品や過食で下痢を起こしたりする場合があるため、注意が必要です。

さらに、食物アレルギーは下痢などの胃腸症状を引き起こすことがあります。また、私たちの食事が犬の消化器系に合わない可能性があるため、人間の食べ物を犬と共有する場合には十分注意しましょう。

2. ストレス

犬も人間と同様にストレスによる胃腸障害を起こし、下痢になる場合があります。

犬の一般的なストレス原因としては次のようなものが挙げられます。

・引っ越しや長時間の留守番

・家族構成の変化

・近所での工事

・台風、雷

・季節の変わり目、朝晩の大きな気温の変化など

思い当たる項目があれば、できる限り取り除いてあげましょう。

3. 異物誤飲

非食品、人間用の薬やサプリメント等を誤って摂取すると、犬が下痢を引き起こす可能性があります。さらに、犬はゴミ箱から腐った食べ物をあさることもありますが、これも下痢を引き起こす可能性があります。

異物の摂取によって引き起こされる下痢は嘔吐を伴うことが多く、場合によっては緊急治療が必要となることもあります。異物誤飲した場合には早めに動物病院を受診しましょう。

4. ウイルス

パルボウイルス、コロナウイルス、犬ジステンパーウイルスなどのウイルスに感染すると、犬が下痢を引き起こす可能性があります。

免疫系が未発達な子犬や高齢の犬は、特にこれらのウイルスによる重篤な症状や合併症を起こしやすいため、細心の注意を払う必要があります。これらのウイルス感染はワクチン接種によって予防できることが多いので定期的なワクチン接種が推奨されます。

5. 寄生虫

回虫、コクシジウム、トリコモナスなどの寄生虫が犬に下痢を引き起こすことが知られています。感染は、寄生虫の卵で汚染された土壌や食物の摂取によって発生する可能性があり、場合によっては、母乳を通じて子犬に感染することもあります。

また、上記のような寄生虫が寄生すると、下痢のほかに、毛艶の悪さ、腹部膨満、体重減少などのさまざまな症状が引き起こされることがあります。

6. 病気

慢性膵炎、炎症性腸疾患(IBD)、リンパ腫などの消化管腫瘍が犬の下痢の根本的な原因となっている可能性があります。

犬が下痢になってしまった時の対処法

運動は控えて家で安静にさせる

元気があれば、お散歩をしても問題ありませんが、その際は無理をしていないか注意し、過度に疲れさせないように気をつけましょう。また、お散歩の際は誤飲や拾い食いにも注意が必要です。

食事や飲み物の量を減らす

下痢をしている犬に対して、絶食・絶水をさせることは、腸に一時的な休息を与え、炎症や刺激から回復を助けるための一般的な対処法ですが、すべての犬にこの方法が適しているわけではないため、実行する際には注意が必要です。

特に子犬や基礎疾患がある犬の場合、絶食や絶水は慎重に行う必要があります。これらの犬は低血糖を起こしやすく、迅速な治療が必要になることもあるため、獣医師の指導下で行いましょう。

動物病院で診てもらう

愛犬が下痢をしている場合でも、食欲があり、元気であれば様子を見てもよいでしょう。

しかし、気になる症状がある場合はすぐに動物病院を受診しましょう。

・下痢の回数が多い

・水様、ゼリー状の下痢

・数日続いている

・食欲や元気がない

・嘔吐している ・・・etc

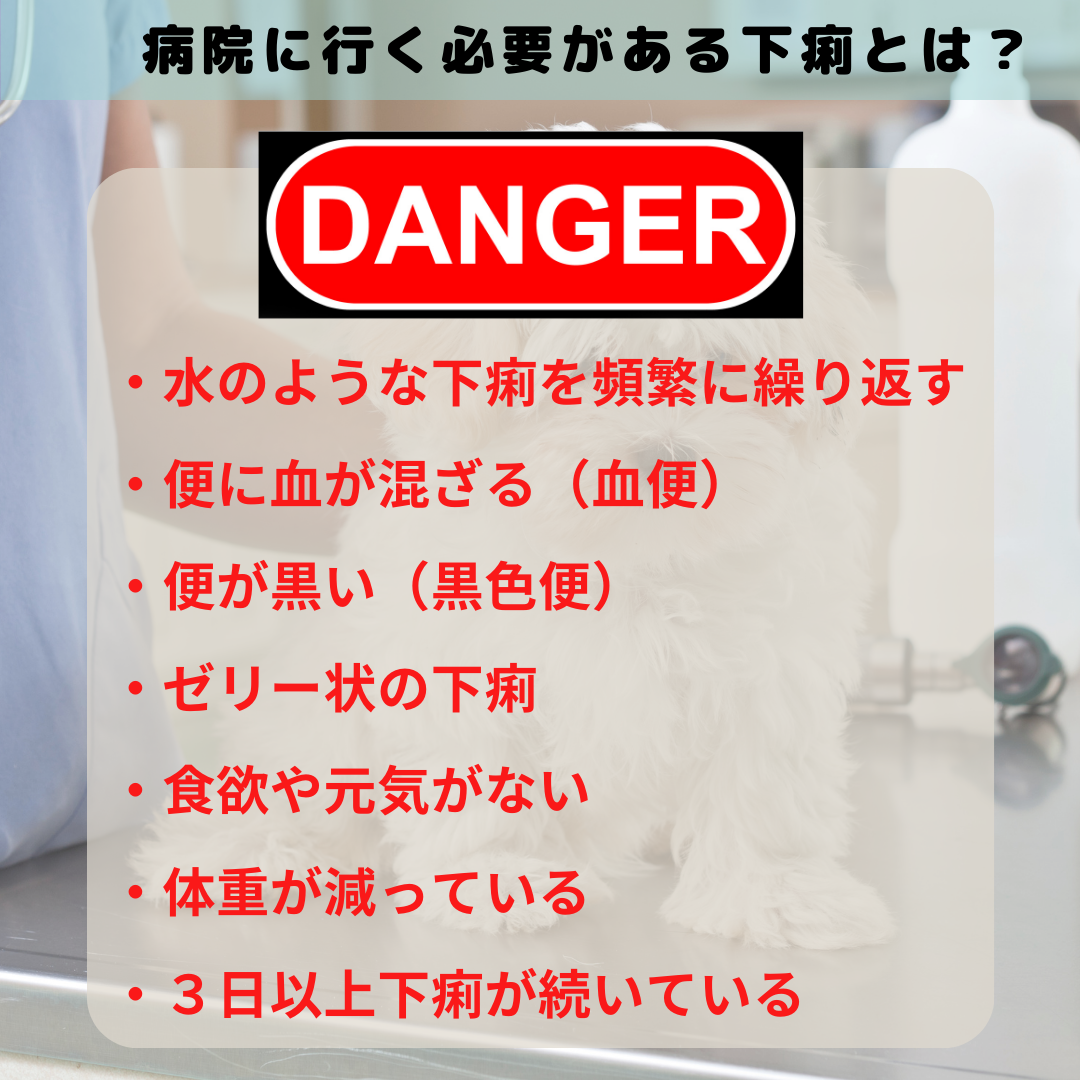

すぐに病院に行く必要がある危険な下痢とは?

下痢をしていて、特に以下のような症状が見られるときは、ただちに獣医師の診察を受けることが重要です。

・水のような下痢を頻繁に繰り返す

・便に血が混ざる(血便)

・便が黒い(黒色便)

・ゼリー状の下痢

・食欲や元気がない

・体重が減っている

・3日以上下痢が続いている

これらの症状は、感染症、寄生虫、消化器系の障害、あるいは他の深刻な健康問題の可能性があります。

迅速な対応によって、病気の早期発見と治療ができ、愛犬の回復を早めることができるでしょう。

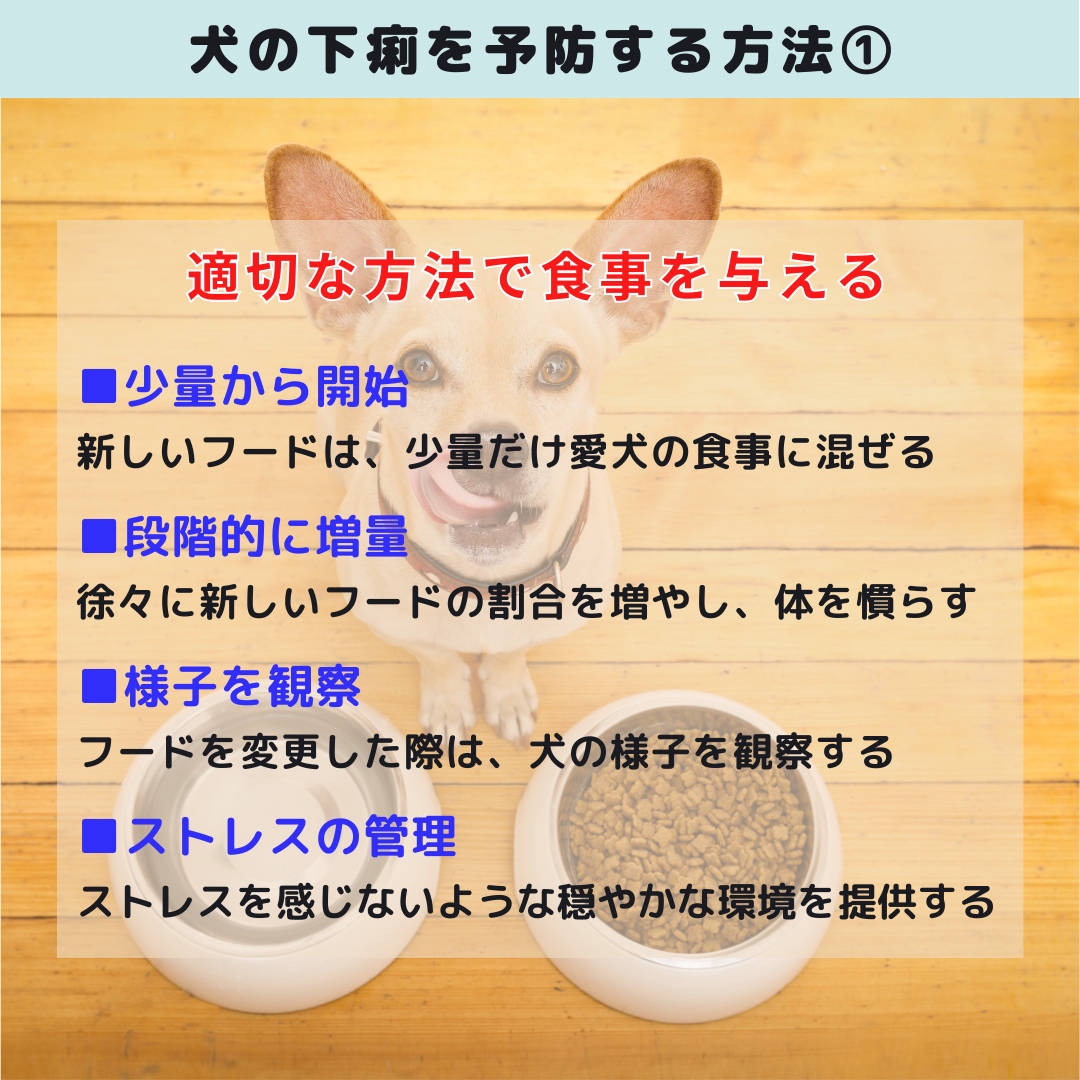

犬の下痢を予防する方法

愛犬に合った適切な食事を与える

初めてのフードや新しい食事を導入する際には、愛犬の消化システムを考慮して、段階を踏んで行うことが重要です。以下のステップを参考にしてください。

■少量から開始

新しいフードを少量だけ愛犬の食事に混ぜて、消化器系への影響をゆっくり観察しましょう。

■段階的に増量

数日かけて徐々に新しいフードの割合を増やし、古いフードを減らしていきます。これにより、愛犬の消化器系が新しい食事に適応するための時間を確保できます。

■愛犬の様子を観察

フードを変更している間は、愛犬の反応を静かに観察し、下痢や嘔吐などの消化不良の症状がないか確認してください。

■ストレスの管理

愛犬がストレスを感じないような穏やかな環境を提供します。犬は環境の変化に敏感で、ストレスは消化不良や下痢の引き金になります。

食事の変更や日常生活の中で、愛犬がストレスを受けないように配慮することは、消化不良を防ぐだけでなく、総合的な健康と幸福を維持するためにも非常に重要です。

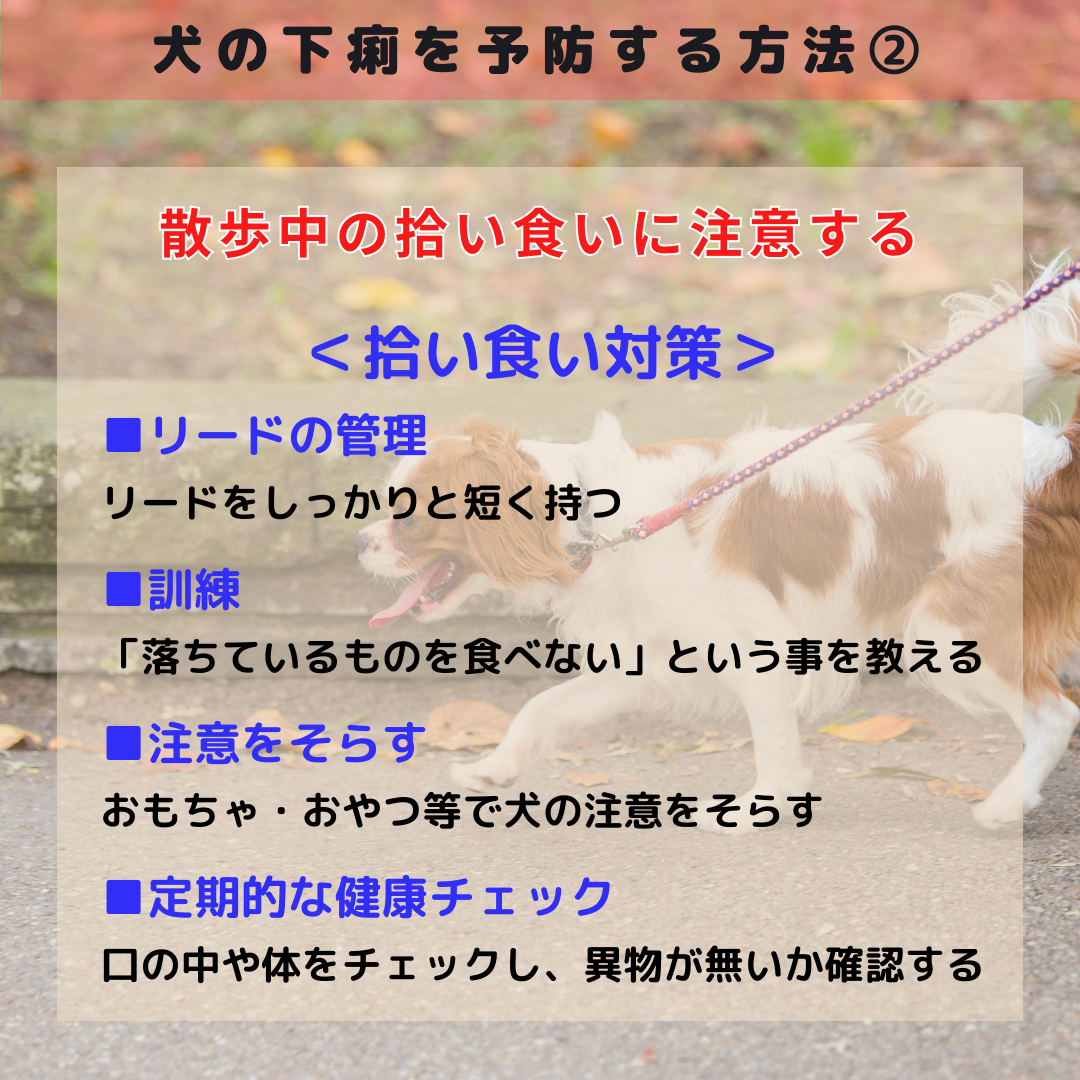

散歩中の拾い食いに注意する

犬が異物を誤って食べることは少なくありません。

そして、それが下痢の一因となることもあります。誤食した内容によっては緊急の処置が必要なケースもありますのでお散歩中の拾い食いには注意しましょう。

<拾い食い対策>

■リードの管理

犬が床の近くにあるものに簡単にアクセスできないよう、リードをしっかりと短く持ちます。

■訓練

「落ちているものを食べない」というコマンドを教え、訓練を行います。

■注意をそらす

拾い食いしそうになったら、おもちゃ・おやつ等で犬の注意をそらします。

■定期的な健康チェック

散歩のついでに犬の口の中や体をチェックし、異物を食べていないか確認します。

定期検診を受ける

犬の下痢予防において、予防接種や定期的な健康チェックは非常に重要です。

定期的な通院と獣医師への健康相談を心がけましょう。

まとめ

下痢は犬に多い症状で、原因は様々です。

軽度であれば自宅で対応可能ですが、嘔吐や食欲不振を伴う重度の場合は、症状が進行し根気強い治療が必要になることもあります。

日頃から愛犬の様子を観察し、異変を感じたら早めに獣医師に相談しましょう。

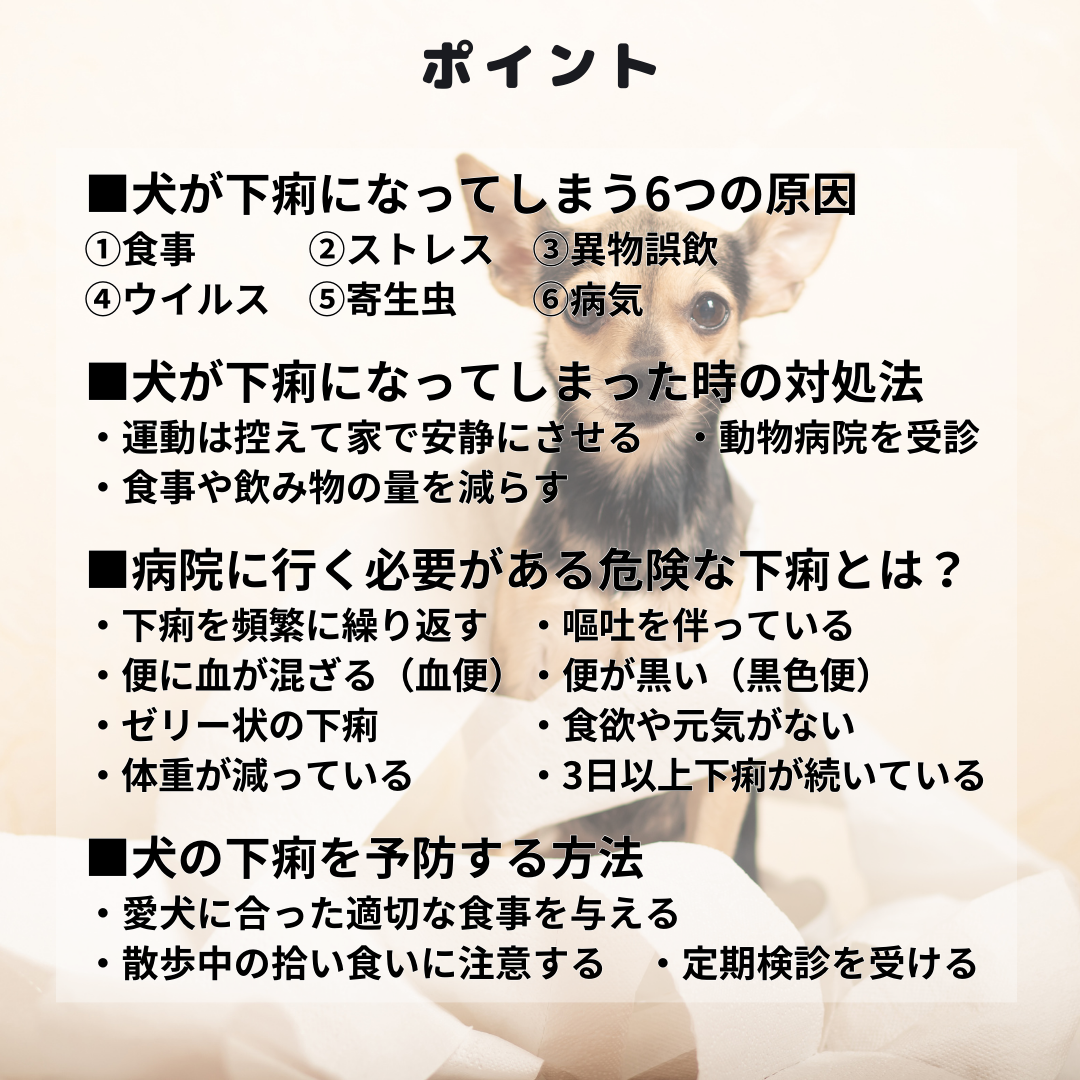

■犬が下痢になってしまう6つの原因

①食事

②ストレス

③異物誤飲

④ウイルス

⑤寄生虫

⑥病気■犬が下痢になってしまった時の対処法

・運動は控えて家で安静にさせる

・食事や飲み物の量を減らす

・動物病院で診てもらう■すぐに病院に行く必要がある危険な下痢とは?

・下痢を頻繁に繰り返す

・嘔吐を伴っている

・便に血が混ざる(血便)

・便が黒い(黒色便)

・ゼリー状の下痢

・食欲や元気がない

・体重が減っている

・3日以上下痢が続いている■犬の下痢を予防する方法

・愛犬に合った適切な食事を与える

・散歩中の拾い食いに注意する

・定期検診を受ける

-640x360.jpg)