Contents

夏になるとスーパーや近所の庭先でよく見かけるゴーヤ。

「夏バテ解消」や「免疫力アップ」といった効果が期待でき、栄養豊富な食材です。

今回はゴーヤに含まれる栄養素のほか、犬に与える際の注意点をまとめました!

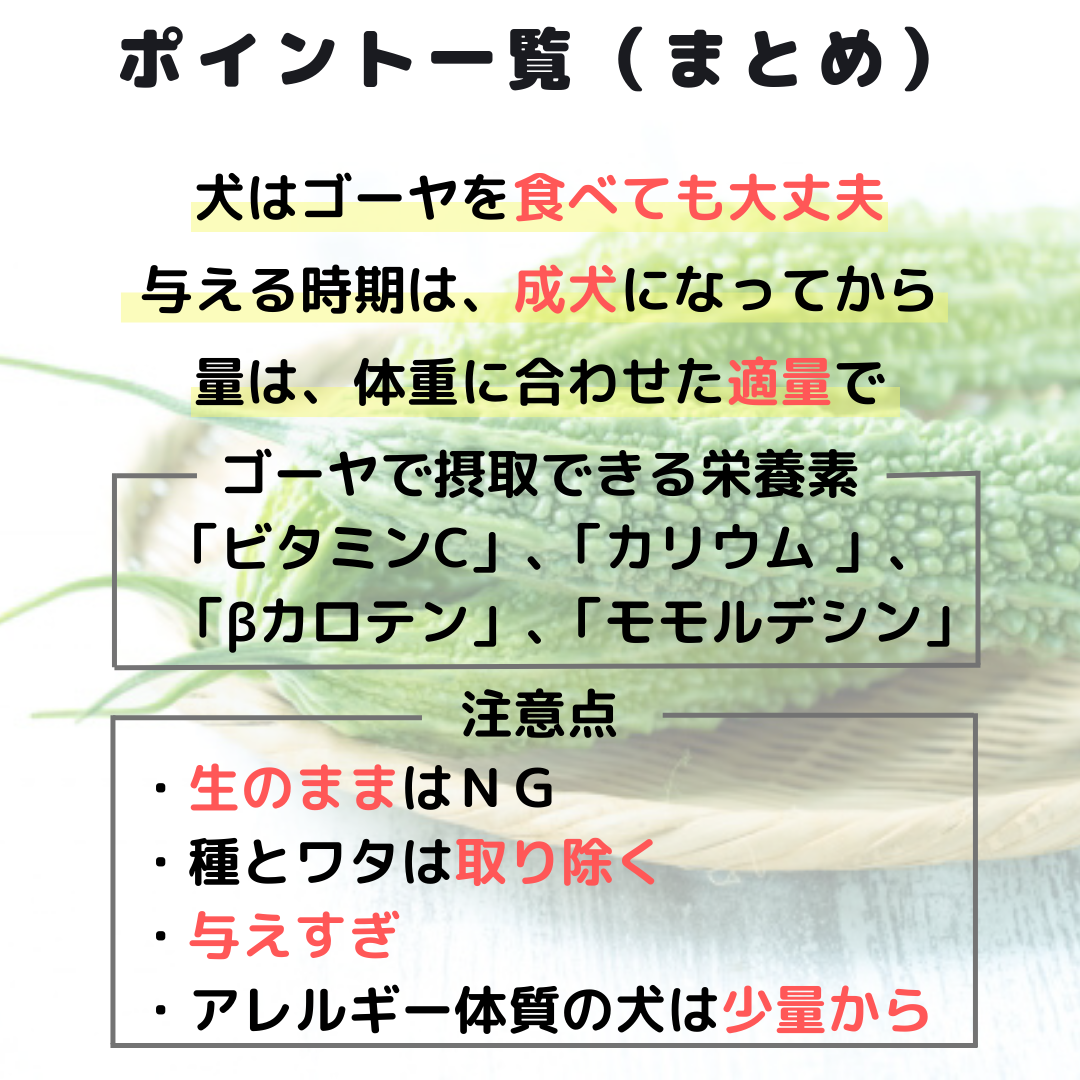

犬はゴーヤを食べても大丈夫

ゴーヤはとても健康的な食材で犬にとっての有害成分も含まれていないため、基本的に与えても問題ありません。ただし、栄養が豊富なゆえに、あげ方やあげる量に注意が必要です。

またゴーヤ独特の苦みを嫌う犬もいますので「あえて与えなくてもいい野菜」とも言えます。

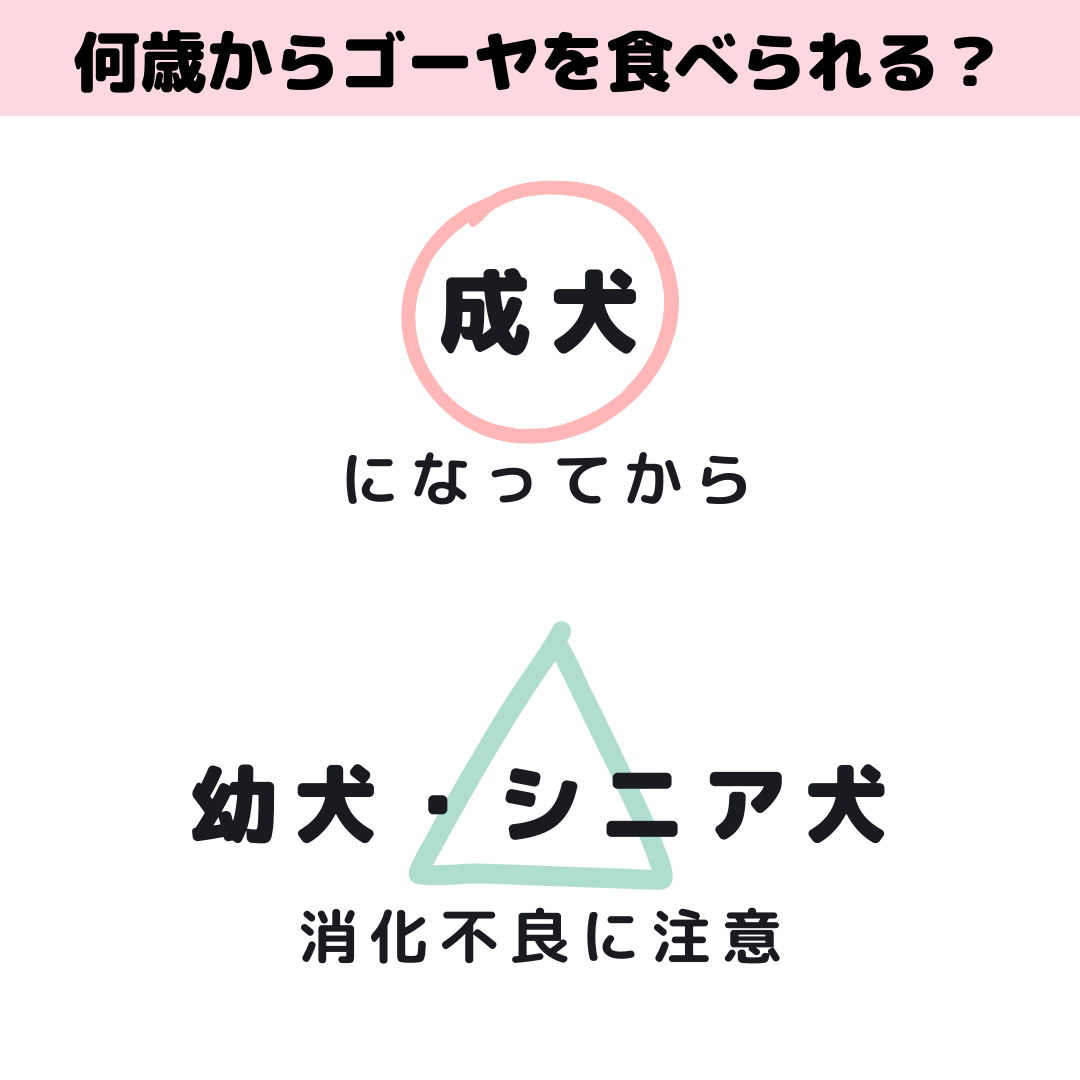

犬は何歳(いつ)からゴーヤを食べられる?

成犬になってからが理想的です。

ゴーヤは不溶性食物繊維を多く含むため、消化器官が未熟な幼犬や、消化機能が衰えるシニア犬だと消化不良を起こしてしまう可能性があります。

消化不良は下痢や嘔吐などのリスクがあり、身体には負担となりますので、あえてあげる必要はありません。

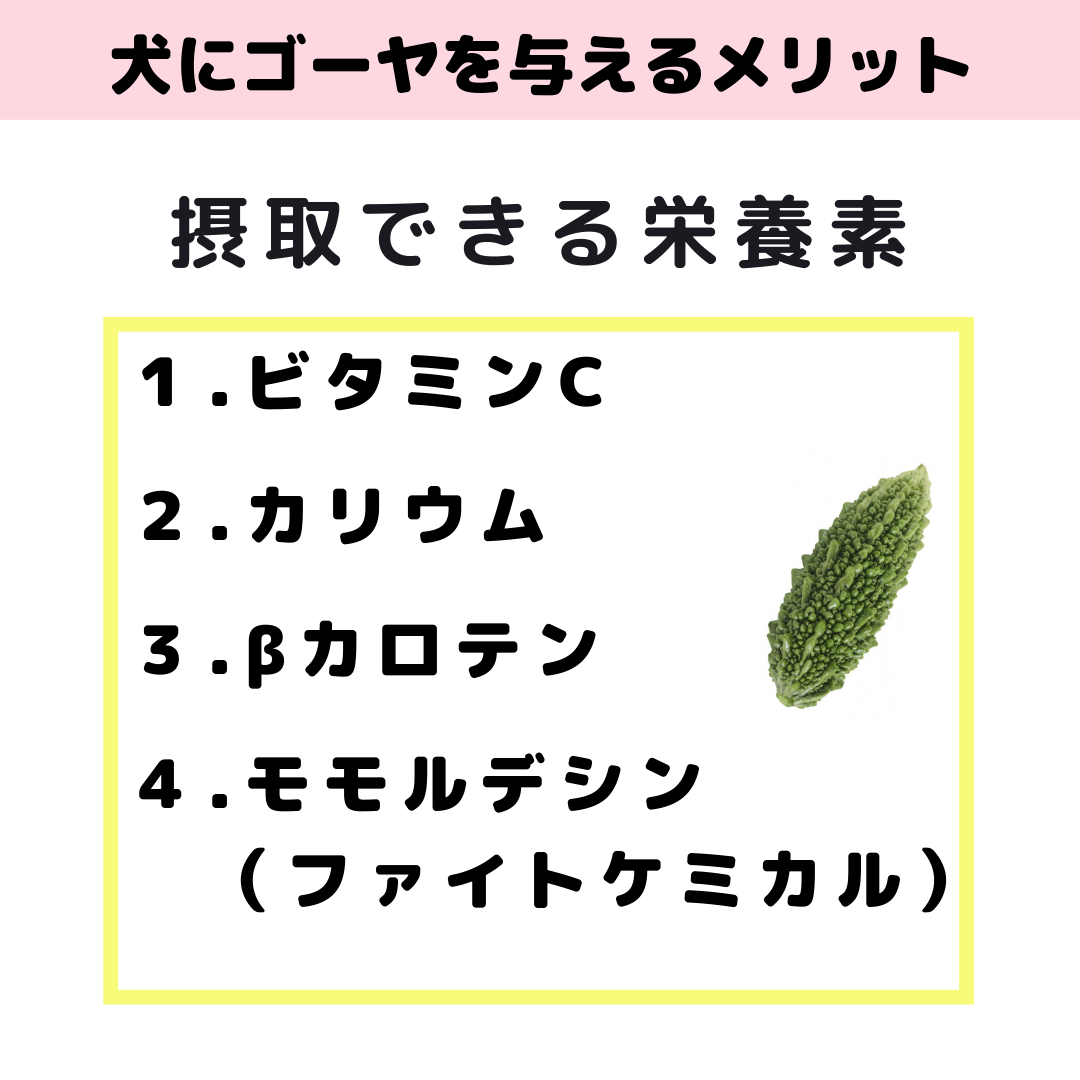

犬にゴーヤを与える4つのメリット

1. ビタミンCを摂取できる

ゴーヤには、ほかの野菜と比べて「ビタミンC」が多く含まれています。

ビタミンCが多い野菜としてはトマトやジャガイモがありますが、ゴーヤにはトマトの5倍、ジャガイモの2倍のビタミンCが含まれています。

また、ゴーヤのビタミンCは熱に強く、茹でて調理してもほとんどビタミンCを棄損せずに接種できます。

ビタミンCには激しい運動や加齢などによる酸化ストレスに有効な「抗酸化作用」があります。さらにコラーゲンの生成にも大きく関わっていることから、皮膚や関節にも効果的な栄養素です。

ただし、犬は自身の体内でビタミンCを生成することができるので、積極的にゴーヤから摂取する必要がありません。むしろ過剰摂取となると、尿phをアルカリに傾ける可能性が出てきますので、与える量は少量に留めておきましょう。

ミネラルやビタミンは身体を形成する上で大切な成分ではありますが、多く摂れば良いというものではなくバランスがとても大切です。持病があり、特定の栄養素の制限が必要な場合には、ゴーヤ単独で与えると持病が悪化するリスクがあるので与えすぎには注意しましょう。

2. カリウムを摂取できる

ゴーヤには豊富な「カリウム」が含まれています。カリウムには利尿効果があり、尿と一緒に体の老廃物を排出してくれます。毎日の尿が少ない愛犬や夏バテ、糖尿病の予防のときにも効果的です。

一方で注意点もあります。加齢や腎臓病で肝臓機能が低下すると、余分なカリウムを体外に排出できなくなります。そうなると血液中のカリウム濃度が高まり高カリウム血症になる恐れがあります。

高カリウム血症は、痙攣や頻脈、不整脈などを引き起こす原因になります。年配の犬や腎臓病、心機能が低下している場合は医師に相談した上で与えましょう。

3. βカロテンを摂取できる

「βカロテン」はカロテノイドの一種です。犬の場合は体内でビタミンAに変換され、おもに皮膚や被毛の健康状態を保ち、丈夫な粘膜や歯をつくる作用があります。

しかも、必要な分だけがビタミンAに変換され、残りは肝臓に蓄えられたり、尿と一緒に排出されるので、ビタミンの過剰摂取になる心配もないとされています。

4. ファイトケミカルのモモルデシンを摂取できる

ゴーヤ独特の苦味は、「モモルデシン」というファイトケミカルの一種の成分です。

モモルデシンは、肝機能を高めたり、動脈硬化の予防につながるメリットがあります。こうしたことから、ゴーヤを食べると暑い夏でも食欲が増し、夏バテや疲労回復にも効果的です。加えて、モモルデシンは血圧や血糖値を下げる効果もあるためその点でもメリットがあります。

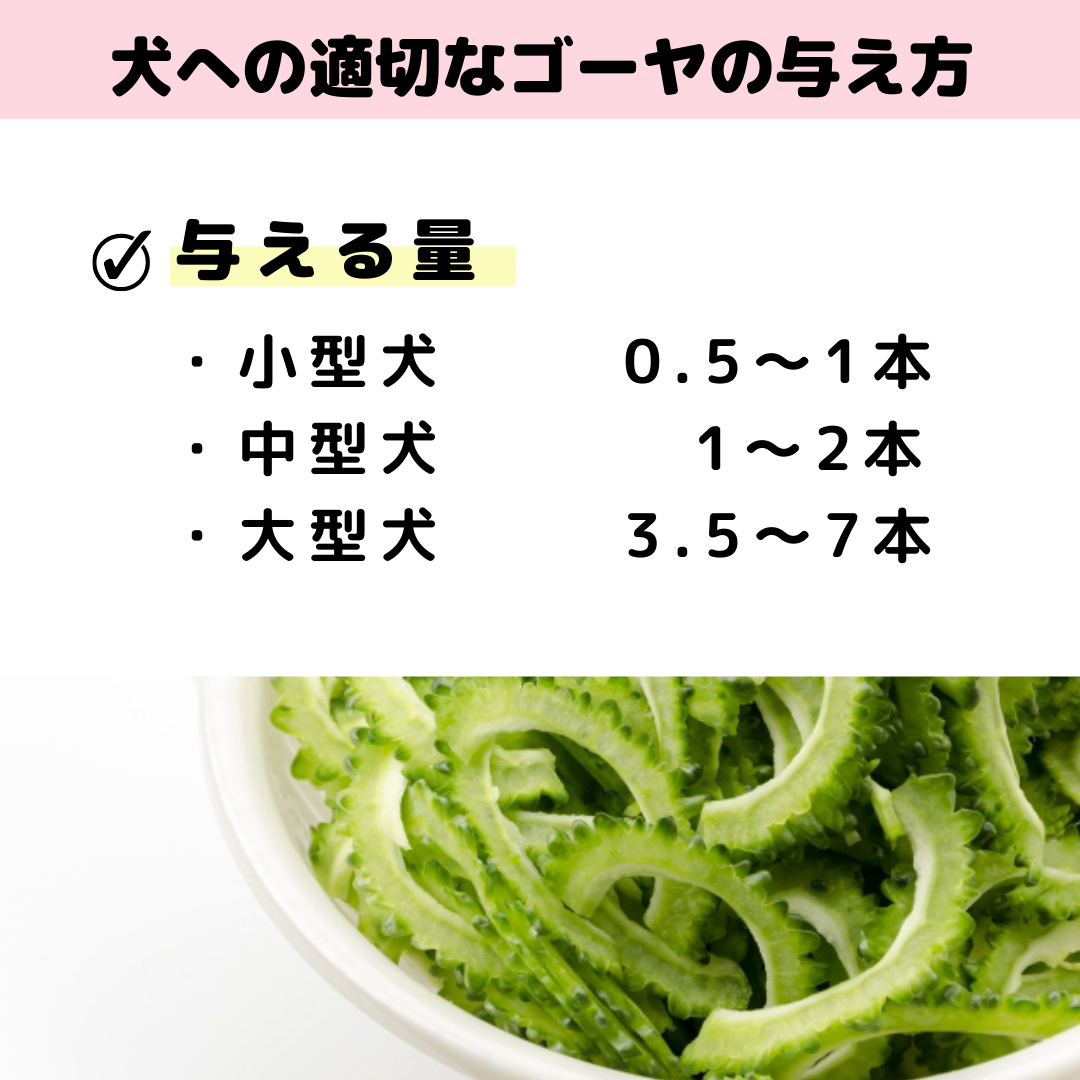

犬への適切なゴーヤの与え方

与える量

・小型(2~5kg) 125g~249g(0.5本~1本)

・中型(6~15kg) 286g~569g(1本~2本)

・大型(20~50kg) 706g~1404g(3.5本~7本)

与える際の大きさ

ゴーヤは食物繊維が豊富な食材です。ゴーヤを細かくカットすることで、繊維を断ち切り消化不良を防ぐことができます。

さらに、ゴーヤは下ゆですることによって苦味が抜けやすくなります。

食べさせ方

愛犬に生のゴーヤを与えると、消化不良や下痢を引き起こす懸念があります。必ず茹でるなど調理して与えましょう。

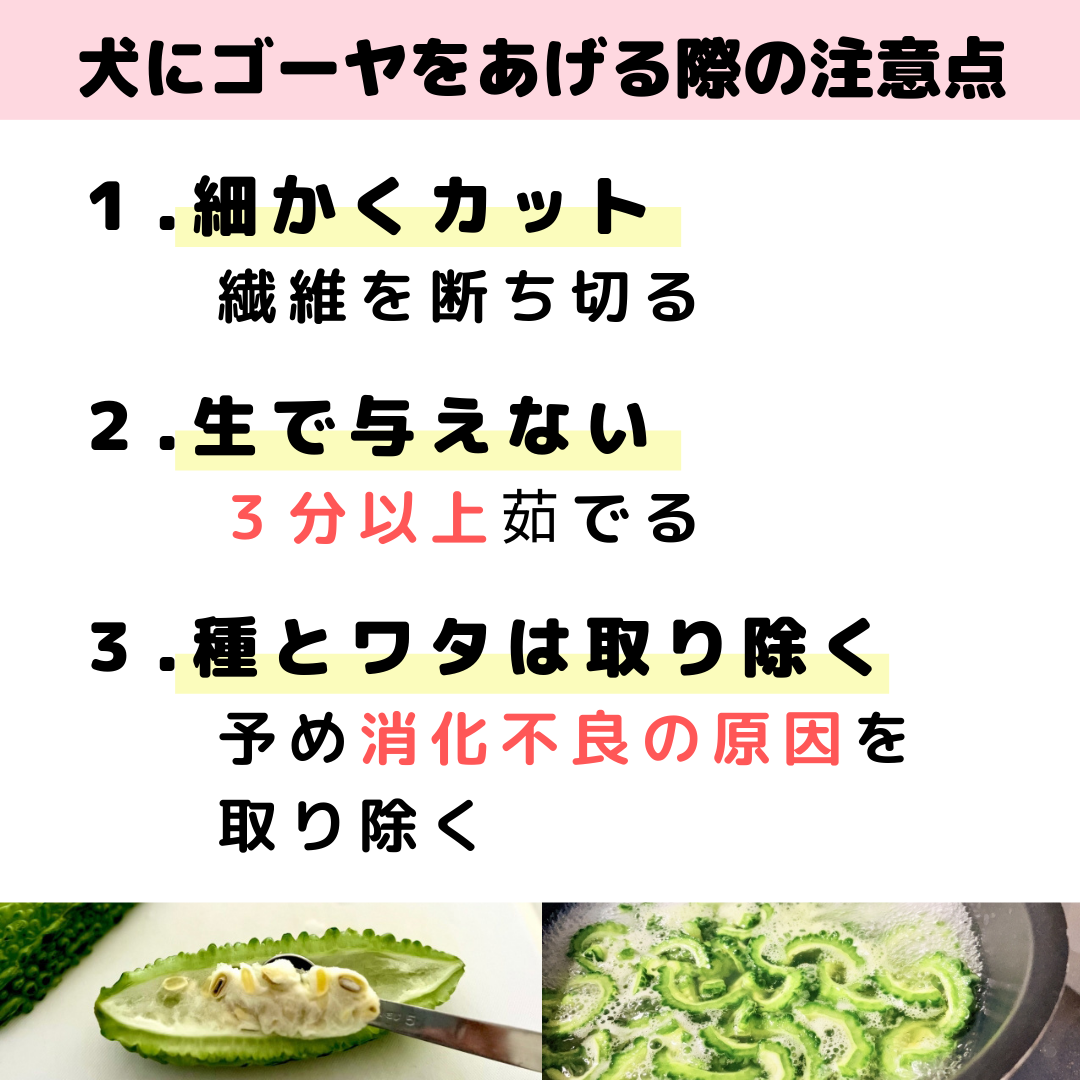

犬にゴーヤをあげる際の注意点

与える際は消化しやすいように、細かくカットし、茹でて与える

ゴーヤ独特の苦味は、「モモルデシン」というファイトケミカルの一種の成分であり、肝機能を高めてくれるなどのメリットもありますが、生のままではデメリットの方が大きいです。

野菜特有のシュウ酸も含有されていますので、細かくカットし3分以上茹でて、シュウ酸を飛ばした方が無難です。

種とワタは必ず取り除いてあげる

ゴーヤを割ると、たくさんの種とワタが出てきます。そのまま食べると犬の消化に良くないため、ゴーヤを与える際は必ず取り除きましょう。特に、熟したゴーヤの種は赤く、周囲についているゼリー状の果肉は甘くて食べやすいのですが、誤って食べてしまわないように注意が必要です。

愛犬が謝ってゴーヤの種を飲み込むと、種が喉に引っ掛かったり、腸閉塞を引き起こす可能性もあるため注意が必要です。

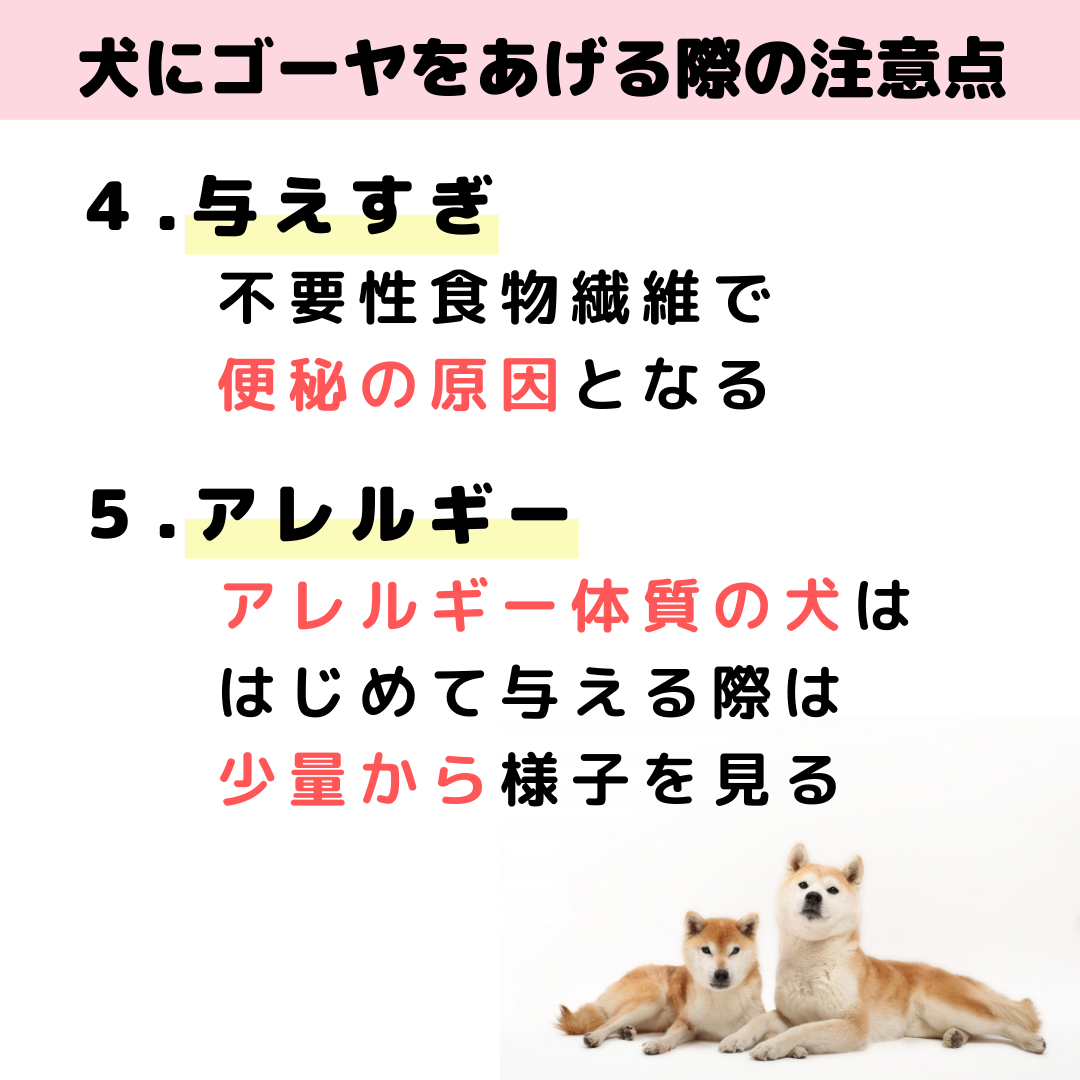

与えすぎると下痢や嘔吐の原因になるので注意する

ゴーヤには「食物繊維」が非常に多く含まれています。食物繊維には「不溶性食物繊維」と「水溶性食物繊維」があり、適量を摂るぶんには犬にも有用なものですが、ゴーヤはとくに不溶性食物繊維が多く含まれ、与えすぎることで便秘の原因となることもあります。

与える際は細かくカットし、必ず茹でて柔らかくするなど、できるだけ体に負担をかけないよう工夫をして与えて下さい。

アレルギーに注意する

愛犬にゴーヤを与える際、アレルギーへの注意が必要です。

犬に初めてゴーヤを与える場合、アレルギーチェックとして少量のゴーヤを与えて反応を見てみましょう。食べてから1時間程度経っても体に異常がない場合、その後は通常通りゴーヤを与えても問題ないです。

毎日、安心してあげられる

免疫維持のための和漢植物配合サプリメント

愛犬の健康や免疫維持のために、89種類の和漢植物や特別栄養素を配合したサプリメントです。フードの中にもたっぷりの生薬が入っています。

まとめ

本記事では、犬にゴーヤを与えるメリットと注意点について解説しました。ゴーヤには独特の苦味があり私たち人間でも好みが分かれますが、健康的な食材で食べるメリットが大きいです。

ただし、いくら栄養豊富とはいえ、与えすぎには注意が必要です。

初めて与える際は少量だけにし、消化不良が無いかなど様子を見ながら与えるようにしましょう。

1.基本的に犬はゴーヤを食べても大丈夫

犬にとって有毒性はありません。2.犬は何歳(いつ)からゴーヤを食べられる?

成犬が理想的です3.犬にゴーヤを与える4つのメリット

・ビタミンCを摂取できる

・カリウムを摂取できる

・βカロテンを摂取できる

・モモルデシン(ファイトケミカル)を摂取できる4.犬への適切なゴーヤの与え方

<与える量>

・小型(2~5kg) 125g~249g(0.5本~1本)

・中型(6~15kg) 286g~569g(1本~2本)

・大型(20~50kg) 706g~1404g(3.5本~7本)<与える際の大きさ>

できるだけ細かくカットして与える<食べさせ方>

消化しやすいように、小さくカットし、3分間以上茹でる5.犬にゴーヤをあげる際の注意点

・生のまま与えない

・種とワタは必ず取り除いてあげる

・与えすぎると下痢や嘔吐に原因になるので注意する

・アレルギーに注意する