Contents

ナスは、夏から秋にかけて最も旬を迎える野菜でありながら、現代では年間を通じて食卓に登場する一般的な食材です。愛犬の健康を考える飼にとって、ナスが犬に与えても安全かどうか気になる方は多いかと思います。

そこで本記事では、犬はナスを食べても大丈夫なのか、メリットや与え方、注意点について解説していきます。愛犬の食事にナスを取り入れたい方は、本記事の内容を参考にしてみてください。

犬はナスを食べても大丈夫

ナスは犬が食べても大丈夫な食材です。生でも加熱しても与えることができます。ただし、生で与えると皮は消化しにくいので、細かくカットしてからあげましょう。また、なすは食事のメインとして与える食材ではありません。与える際はあくまで補助食品として少量にしてください。

犬は何歳(いつ)からナスを食べられる?

犬は生後間もない幼犬期からナスを食べられます。しかし、シュウ酸などの成分が結石形成のリスクを高める可能性があるため、ナスを積極的に与えることは避けるべきです。特に、幼犬の消化能力は未熟で、ナスの皮が固いため、丸呑みしてしまう危険性があります。

そのため、ナスを与える際には、細かく切り、十分に茹でるなど、消化しやすい形に加工することが重要です。常に犬の健康と安全を最優先に考え、適量を守り、与えた後はその反応を注意深く観察しましょう。

犬にナスを与える3つのメリット

犬にナスを与えるメリットは以下の3つです。

- カリウムを摂取できる

- ナスニン(ポリフェノール)を摂取できる

- 食物繊維を摂取できる

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

1. カリウムを摂取できる

犬にナスを与えるメリットの1つ目は、カリウムを摂取できる点です。カリウムは利尿作用を持ち、尿と共に体内の不要な老廃物を排出するのを助けます。これは、尿量が少ない犬、夏バテしている犬、または糖尿病予防が必要な犬にとって効果的です。

しかし、年齢の進行や腎臓病によって腎機能が低下している犬の場合、余分なカリウムを効率良く体外に排出する能力が低下します。これにより血液中のカリウム濃度が上昇し、「高カリウム血症」という状態を引き起こす恐れがあるため注意も必要です。

2. ナスニン(ポリフェノール)を摂取できる

2つ目のメリットは、ナスニン(ポリフェノール)を摂取できる点です。ナスに含まれる「ナスニン」というアントシアニン系の色素は、強力な健康効果を持つポリフェノールの一種です。特にナスの皮部分に豊富に含まれているこの成分は、抗酸化作用に優れており、過剰な活性酸素による細胞の損傷を防ぐ役割を果たします。この性質から、ナスニンはガン予防、発ガン性物質の抑制、免疫力の向上、老化予防に役立つとされています。特筆すべきは、ナスニンがブロッコリーよりも発ガン性物質を抑制する効果が高いという研究結果があることです。

加えて、ナスの紫色を生み出すアントシアニン色素は、眼病予防にも有効な成分とされています。シニア犬は自然な抗酸化力が低下する傾向にあり、そのため抗酸化作用を持つナスの摂取はメリットといえるでしょう。

3. 食物繊維を摂取できる

3つ目のメリットは食物繊維を摂取できる点です。ナスのやわらかな食感とは裏腹に、実はナスには食物繊維が豊富に含まれており、消化器系の健康に非常に効果的です。食物繊維は腸内環境を整え、便秘の予防や改善に寄与します。これにより、ナスは消化機能のサポートに役立つと同時に、消化器系の健康を維持するのに役立ちます。

また、ナスに含まれる食物繊維は、血糖値の急激な上昇を抑え、血中コレステロールを低下させる役割も果たします。これらの作用は、心筋梗塞や糖尿病といった生活習慣病のリスクを減少させるのに貢献すると考えられています。したがって、ナスはその豊富な食物繊維を通じて、消化器系の健康を促進し、さまざまな健康問題の予防という点でもメリットがあります。

犬への適切なナスの与え方

続いて、愛犬にナスを与える際の、適切な与え方についてご紹介します。

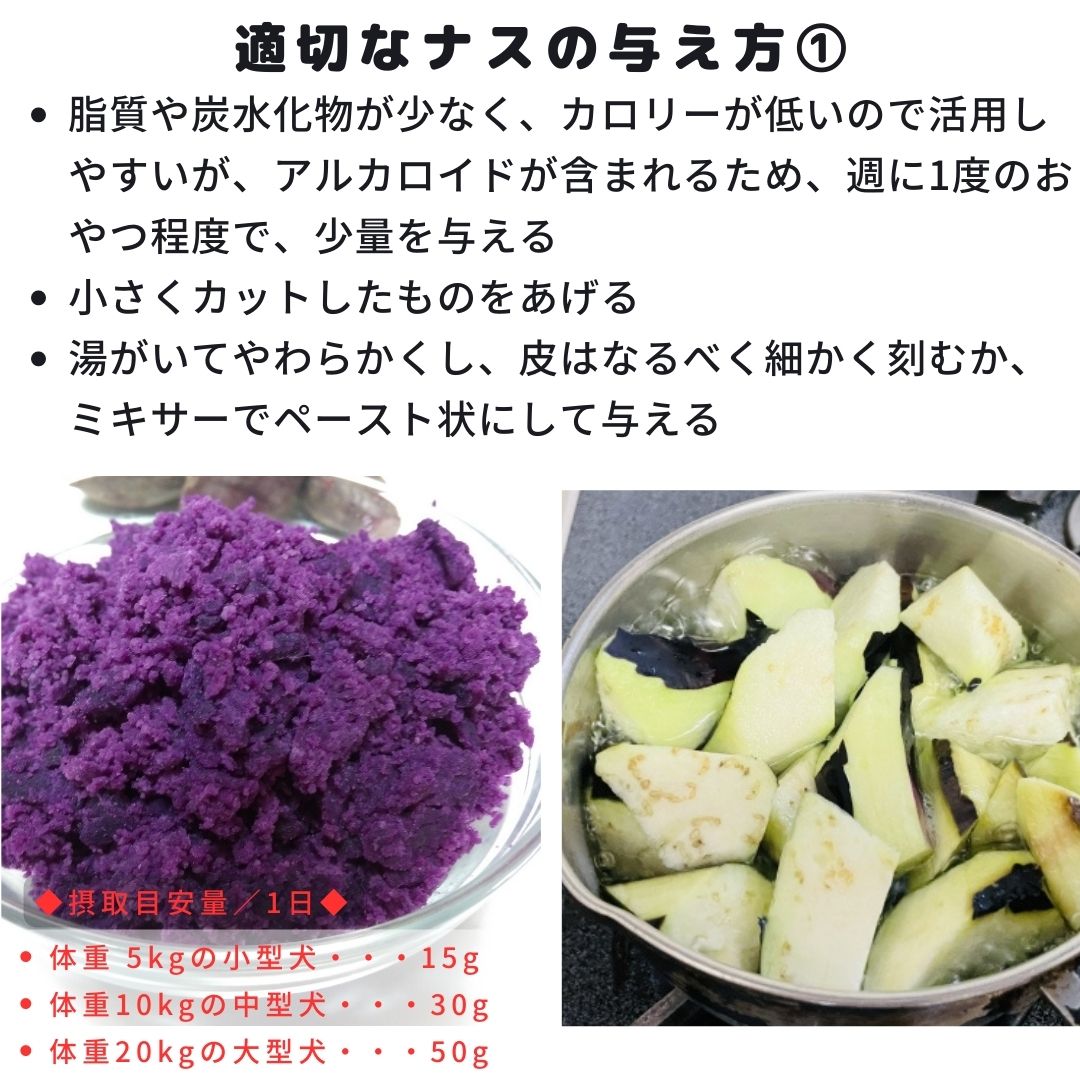

与える量

ナスは栄養価の高い野菜で、脂質や炭水化物が少なくカロリーも低いため、健康的な食事に取り入れやすいです。また、高水分含有量により水分補給にもなります。しかしながら、ナスに含まれる「アルカロイド」という成分には注意が必要です。アルカロイドには苦味と毒性があり、通常の摂取量では健康への影響は少ないものの、過剰に摂取することで関節の炎症などの問題が起こるリスクがあります。

したがって、ナスを犬に与える際は、適量を守ることが重要です。毎日与えるよりも、週に一度のおやつ程度にするなど、適度に摂取量を抑えるようにしましょう。

■摂取目安量/1日■

体重 5kgの小型犬・・・15g

体重10kgの中型犬・・・30g

体重20kgの大型犬・・・50g

大きさ

ナスの皮には「ナスニン」という有益な栄養素が豊富に含まれており、積極的に摂取しても問題ありません。しかし、ナスの皮は比較的固く、消化しにくい性質があります。犬は人間に比べて消化器官が発達していないため、固い食材は消化に負担をかけることがあります。よって、ナスを犬に与える際は、皮と身の両方をより消化しやすくするために、生ではなく加熱処理することが望ましいです。

ナスを湯がいて柔らかくすることで、犬の消化により良くなります。さらに、皮を細かく刻むかミキサーでペースト状にしてから与えると、犬が消化しやすくなり、ナスニンを効率よく摂取できるようになります。また、「ナスニン」は水溶性であるため、スープなどの液体に溶かして与えると、栄養素をさらに効率良く摂取できます。

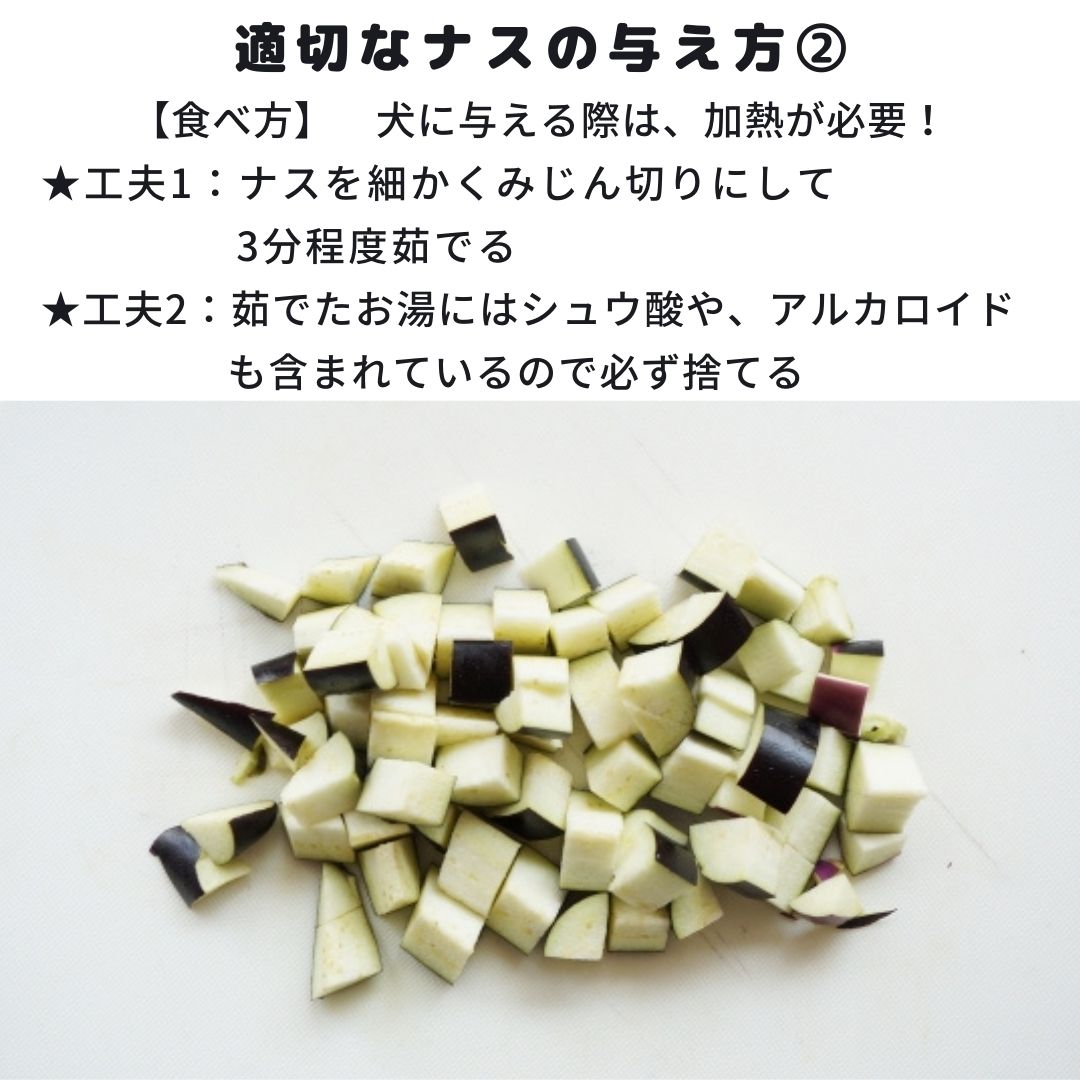

食べ方

犬にナスを与える際は加熱処理が必須です。特にナスニンを豊富に含む皮部分は硬いため、柔らかくしてから与えましょう。また、ナスに含まれるシュウ酸にも注意が必要です。シュウ酸は過剰に摂取すると結石の原因になり得るため、特に結石が形成しやすい犬種や腎臓に既存の疾患がある犬には注意が必要です。

ナスのシュウ酸やアルカロイドによる潜在的な害を減少させるためには、ナスを細かく刻んだり、茹でるなどの工夫をしましょう。

犬にナスをあげる際の注意点

犬にナスを与える際の注意点は以下の通りです。

- 揚げナスや炒めナスは油が多いのであげない

- 葉・茎にはアルカロイドが含まれているため注意する

- アレルギーの症状が見られる場合もある

1. 揚げたり炒めて与えない

ナスは油を吸収しやすい性質を持つ食材です。そのため、油で調理した揚げナスや炒めナスは、高脂肪により犬に消化不良を引き起こし、下痢や嘔吐の原因となることがあります。油自体に含まれる酸化防止剤やトランス脂肪酸などの成分は、疾患のリスクを高める可能性があるため、油で調理したナスを犬に与えることはやめましょう。

特に膵炎を患っている犬には、高脂肪の食品はとても危険です。膵炎は膵臓に炎症を引き起こし、激しい痛みやその他の深刻な健康問題に繋がるため、油っぽい食べ物は絶対に避けましょう。ナスを犬に提供する場合は、油を使用せず、低脂肪の調理方法を選び、適切な量を与えることが肝心です。これにより、愛犬の健康を守りながらナスを与えられます。

2. 葉や茎を与えない

ナスにはアルカロイドという自然毒が含まれており、特にその葉や茎にはこの成分が多く含まれています。そのため、犬にナスの葉や茎を与えることは避けるべきです。家庭菜園でナスを栽培している場合は特に注意し、愛犬が誤って葉や茎を食べないように注意しましょう。

アルカロイドを過剰に摂取すると、犬が嘔吐や下痢などの中毒症状を発症する懸念があります。実はナスの実の部分にもアルカロイドは少量含まれていますが、犬がナスを食べて中毒症状を起こすことはないでしょう。

それでも、大量にナスを摂取した場合にどのような反応が起こるかは不明ですので、犬に与えるナスの量には注意が必要です。ナスを安全に愛犬に与えるためには、適量を守り、適切な方法で調理しましょう。

3. アレルギーに注意する

ナスはアレルギー反応を引き起こす可能性がある野菜であり、特にナス科に属するトマト、ピーマン、ジャガイモにアレルギーがある場合、ナスに対しても同様の反応が起こる可能性があります。また、ナスはスギ花粉との交差反応が認められているため、スギ花粉アレルギーを持つ犬もナスの摂取には注意が必要です。

現在アレルギーがない犬でも、将来アレルギーを発症する可能性はあります。そのため、犬に初めてナスを与える場合は、少量から与え始めましょう。ナスの摂取後に皮膚や目、耳にかゆみや赤みが生じたり、嘔吐や下痢などの症状が現れた場合、アレルギーの可能性があります。ナスを犬に与える際は、アレルギーのリスクがあることを念頭に置き、アレルギー反応が出た際はすぐに与えるのを控えましょう。

4. アク抜きは不要

犬にナスを与える際に、私たち人間が行うようなアク抜きは必要ありません。長時間アク抜きをすると、栄養素が水に溶け出してしまう懸念があります。どうしてもアク抜きをしたいという飼い主さんは、短時間で留めるようにしましょう。

ナスの栄養素を摂取するならドッグフードもおすすめ

ナスに含まれる成分の1つにアントシアニンがありますが、和漢みらいのドッグフードが取り扱っている食事にも、同等の成分が含まれています。

無添加で食事のトッピングとしても使うことができるため、気になる方は以下の詳細ページをチェックしてみてください。

まとめ

今回は、犬はナスを食べても大丈夫なのか、メリットや与え方、注意点について解説しました。

ナスは多様な栄養素を含んでいますが、それぞれの含有量は比較的低いため、特別栄養価が高い野菜というわけではありません。しかし、ナスには「ナスニン」や「アントシアニン」といった有益な成分が含まれており、これらの成分は特にシニア犬が抱える健康リスクを低下させる可能性があります。

また、犬にナスを与える際は、ナスに含まれるアルカロイドの潜在的な悪影響も考慮する必要があります。これを踏まえ、ナスを犬に提供する際は、適切に加熱処理を行い、与える量を控えめにしましょう。

①犬はナスを食べても大丈夫!?

少量なら与えても問題ないが、積極的に与えなくても良い野菜②いつから茄子を食べられる?

幼犬から与えることができる③犬にナスを与える3つのメリット

1.カリウム摂取

2.ナスニン摂取

3.食物繊維摂取④犬への適切なナスの与え方

・量は少量で留める

・大きさは細かくペースト状にする⑤食べ方

・加熱が必要

・結石や腎疾患がある場合は注意⑥犬にナスをあげる際の注意点

・揚げたものや炒めたものはNG

・葉や茎はアルカロイドが含まれるため注意

・アレルギー症状が出る場合もある