Contents

愛犬と毎日生活をしていると「最近太ってきた?」と感じる飼い主さんもいるのではないでしょうか?人間と同様、犬にとっても肥満は万病のもと。肥満によって、内臓だけでなく足腰にも負担がかかってしまいます。適正な体重を保つことが、健康を守ることに繋がります。

愛犬にダイエットが必要かどうかを判断する目安のひとつに、「ボディ・コンディション・スコア」(BCS)というものがあります。BCSとは、体形を評価する指標で、5段階で評価されることが多く、3を理想として、数字が小さくなるほど痩せていて、大きくなるほど太っていることを表します。

もし、愛犬のBCSが4~5になってしまった場合はダイエットを意識しましょう。犬のダイエットの基本は、日々の食事や運動を見直すことです。ここではダイエットの方法や肥満のリスク、愛犬がリバウンドをしない秘訣などをお伝えしていきます。

犬のダイエット方法【食事編】5選

愛犬のダイエットで最も有効なのが、カロリーコントロールです。犬は自分でおやつや食事の量を決めることができません。また、中には出されたものは本能的に食べてしまう子もいます。そのため、食べるものは飼い主さんがコントロールする必要があります。特に運動量が少ない犬は、摂取しているカロリーが消費カロリーをオーバーしていることが多いので、食事を適切な量に調整することが大切です。

1.摂取カロリーを適切にする

生活の中で必要なエネルギーよりも、食べるエネルギーの量が多ければ、体に蓄積され、体重は増えていきます。フードの袋から適当な量をあげてはいないでしょうか?まずは与えているフードの量をきちんと計ってみましょう。

次に、フードのパッケージに書いてある、体重あたりの推奨量から、1日のフード量を計算し、比較してみます。この時、ダイエットが必要な場合は、現在の体重ではなく、理想の体重を想定して計算してください。1日に与えている量が、目標体重の推奨量よりも多い場合には、まずはこの量までフードを減らしてみましょう。

ただし、同じ体重でも運動量の多い少ない、不妊去勢手術の有無などで食事の適正量は異なります。適正なフード量を与えているのに太ってしまった場合には、さらに

・通常の80%くらいの食事量にしてみる

・野菜などで食事にかさ増しをする

・水分を足してスープ状にしてあげてみる

などの工夫をしてみましょう。

※ちなみに、一般的に市販されている総合栄養食は100g中「380~450kcal」です。これ以上のものは高カロリーの部類に入ります。

※おやつのあげ過ぎも要注意です。フードが適正な量だったとしても、おやつを食べすぎることでカロリーオーバーになってしまう場合もあります。

2.タンパク質比率にも注意

また、気をつけるべきは、カロリーだけでなく、タンパク質です。特に乾燥ジャーキーは、タンパク質が多く、腎臓や肝臓に負担をかけます。腎臓や肝臓の働きが低下すると肥満の原因になることもあります。目安として「タンパク質30%以下」、病気の犬の場合には「タンパク質20%以下」のものがおすすめです。

3.食事回数を細かくする

犬のダイエットにおいて、食事の回数を細かくすることが大切です。持続的な空腹は内臓の活性化を妨げ、基礎代謝を低下させ、痩せにくくなります。多くの飼い主は愛犬の食事を1日2回に分けて提供しているでしょう。これは犬の消化スピードに適していますが、同じ量を与えながら食事回数を増やすことがダイエットに役立ちます。

特に一気食いをする犬は、食事自体が好きな可能性があります。そのため、食事を1日3回か4回に分けて与えてみてください。完全に満腹にしなくても、犬が空腹を感じないように管理しましょう。少量の食事を複数回とることがダイエット成功の秘訣です。

4.人間の食事を与えない

人が食事をしていると、愛犬が食べ物をおねだりすることはよくあるかと思います。人間の食べ物は犬にとっても魅力的で、飼い主の食事を犬も欲しがることが多いです。

しかし、人間の食べ物は犬にとって高カロリーで、例えば約9kgの犬にとって30gのチェダーチーズは、人間に換算するとハンバーガー1.5個分のカロリーです。一般的な人間の食べ物は、脂肪が多く、犬の消化には適していません。それを食べると、嘔吐や下痢、時には膵炎などの深刻な病気につながることがあります。

また、多くの人間の食べ物は、犬の健康に悪い量の塩分(ナトリウム)も含んでいます。したがって、愛犬には犬用の食事を与えることが大切です。

5.ドッグフードを見直す

安価なダイエット用のドッグフードに変えたり、今まで与えていた量を極端に減らすことでカロリーの管理をしがちですが、このようなフードの管理は望ましくありません。健康的なダイエットは、体に必要な栄養素が十分に摂れる事が大切です。ドッグフードを見直す際は、以下のようなポイントを抑えると良いでしょう。

◆主原料が良質なタンパク質のもの

→良質なタンパク質は消化されやすく、筋肉を作り、基礎代謝を上げるので、太りにくくなります。ダイエット中の皮膚、毛並みの健康も保ちます。ただし、タンパク質は、年齢、健康状態によって、理想的なタンパク質量、比率が異なってきます。以下を参考にしてください。

【年齢や疾患別の理想的なタンパク質(犬の場合)】

・0~7歳…タンパク質30~40%

・8歳以上…タンパク質20~30%

・腎臓や肝臓等内臓疾患がある場合…18~23%(各臓器、疾患によって理想値は異なります)

◆低脂質で良質な脂肪分である事

→脂質も健康に必要な栄養素であり、食いつきにも関係するので、少なければ少ないほど良いというものではありません。脂質は10%程度のものがお勧めです。また、オメガ3脂肪酸などの不飽和脂肪酸(体内で固まらない脂)は減量のサポートをする事が判っています。この様に脂質は量だけでなく、品質も大切な判断基準です。

◆食物繊維が豊富な事

→食物繊維は老廃物を排泄させるので、体に余分なものが溜まり難くなります。また、満腹感を与えるので、食べ過ぎを防ぐことが出来ます。

◆炭水化物が低GI値のもの

→炭水化物は糖質を多く含み、体に蓄積されると肥満の原因となります。GI値とは食後の血糖値の上がりやすさを示したもので、この数値が低いと糖がゆっくり吸収されます。例えば、白米よりも玄米の方が、食物繊維が多く、糖質に変換されにくく、血糖値が上がりにくいというメリットがあります。その他、食物繊維の多い食材は全般的にGI値が低く、消化に時間がかかる分、むしろ腹持ちがよく、食べ過ぎを防げるというメリットもあります。

犬のダイエット方法【運動編】3選

犬に運動させることは、ダイエットにおいて最も有効な手段です。ここでは、ダイエットに役立つ具体的な運動を3つご紹介します。

1.毎日に適度に散歩する

毎日の適度な散歩は有効なダイエット手段です。散歩の適切な量は、小型犬には1日2回、それぞれ30〜60分程度が目安です。中〜大型犬には1日2回、1回あたり60分以上が良いでしょう。ただし、犬の種類、年齢、体格によって異なり、また、走るか歩くかなどの状況にも影響されます。1回の散歩で犬が疲れている兆候が見られれば、運動量は十分です。

散歩の時間が確保できない場合、週末にドッグランやお出かけを計画することで代用できます。ただし、関節の問題を抱える犬や高齢の犬は、無理をすると関節に負担がかかる可能性があるため、1回の散歩時間を短くし、回数を増やす工夫や、犬用プールの利用を検討することがおすすめです。

2.散歩のタイミングを見直す

ダイエットをする場合のお散歩のタイミングは、食後が良いでしょう。空腹時は運動をしても、身体がエネルギー消費を抑えてしまうので、効率が悪くなってしまいます。

一番エネルギー消費が高まるのは、血糖値が上がる食後1時間後くらいで、このタイミングでお散歩をすると、よりエネルギーを消費しやすくなります。

ただし注意しなくてはならないのは、胃捻転や胃拡張です。どちらも食後に運動することで、胃に異常が起こる病気で、とくに胃捻転は重症化すると命を落とすこともあるので、リスクの高い犬種は、よりしっかりと食休みをとってからお散歩しましょう。

3.散歩のコースを見直す

・ずっと平坦なコースよりも、軽く坂道のあるコースを選ぶ

・無理せず徐々に運動量の多いコースにする

激しい坂道は足腰に負担になり、ダイエットのつもりが関節を痛めてしまう原因にもなります。緩やかな坂道だと大きな負担もなく、エネルギーの消費ができます。

犬が肥満になる3つの原因

犬が肥満になるよくある原因は以下の3つです。

- おやつの与えすぎ

- 運動不足

- 去勢・避妊手術を受けた

それぞれの原因について解説していきます。

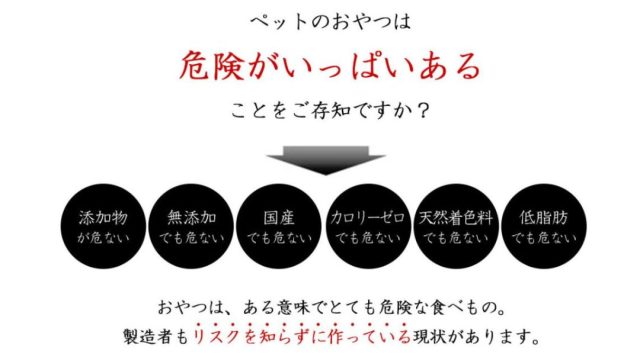

原因1. おやつの与えすぎ

愛犬に過度なおやつを与えることは肥満の原因となります。食事の量が適切でも、おやつを過剰に与えてしまうことがあります。また、家族の中でこっそりおやつを与えてしまう人がいる場合もありますので、家族全員が肥満のリスクを理解し、犬の健康に配慮してあげましょう。

原因2. 運動不足

犬が運動不足になると、肥満や筋肉減少の問題が生じることがあります。肥満になると体を動かすのが難しくなり、関節や骨に負担をかけます。筋肉の不足は体をサポートする力を弱め、運動不足が続けば悪循環に陥る可能性が高まります。

特に高齢の犬は運動量が減少しやすいため、食事の量を調整したり、負担のかからない運動を提供するなど、工夫が必要です。シニア犬の健康を維持するためには、適切な管理が不可欠です。

原因3. 去勢・避妊手術を受けた

犬は避妊や去勢手術後に体重が増えることがありますが、これはホルモンバランスの変化によるものです。これらの手術により、繁殖に必要な性ホルモンが減少し、その結果、1日に必要なカロリー摂取量が約8割ほど減少します。つまり、手術前と同じ食事量を維持すると、過剰なカロリー摂取となり、犬が太ることがよくあります。避妊や去勢後は適切な食事管理が大切です。

犬の肥満による4つのリスク

リスク1. 心臓病になる

体が大きくなると、より多くの血液が必要です。この血液の循環を担うのは心臓です。したがって、過度に心臓を労働させることは、心臓に負担をかける原因となります。太るとすぐに心臓が悪くなるわけではありませんが、長期間にわたって過体重が続くと、心臓への負担も持続し、心臓病などのリスクが高まる可能性があります。増加した脂肪に対応するため、心臓は余分な努力を強いられ、心機能障害や高血圧などの症状が発生しやすくなります。

リスク2. 関節炎や椎間板ヘルニアに罹る

体重が増えると、関節や靭帯に負担がかかり、骨関節炎や椎間板ヘルニアなどの疾患リスクが高まります。特に太った小型犬は、関節炎による痛みを経験しやすく問題になります。関節が腫れて痛みを引き起こし、定期的な散歩ですら不快さや痛みを引き起こします。

サプリメントは関節炎の痛みを軽減し、関節の炎症を緩和するのに役立ちますが、根本的な解決策にはなりません。健康的な体重を維持することで、関節炎の痛みを軽減し、その発症を予防する鍵となります。

リスク3. 呼吸器トラブルにつながる

犬の胸部に蓄積する余分な脂肪は、肺の拡張を妨げ、呼吸に影響を及ぼす可能性があります。これにより、呼吸が困難になり、適切な酸素供給が阻害されてしまいます。また、頚部の脂肪が増えると、気管を圧迫し、肺での酸素と二酸化炭素の交換を妨げる「換気障害」を引き起こします。犬の健康を維持するためには、体重管理が重要です。

リスク4. 膵炎の原因となる

犬の肥満は膵炎のリスク要因となります。高脂質の食事は特に膵炎を引き起こしやすいとされています。高脂質の食べ物を摂り続けることで肥満につながり、これが膵炎の原因になることがしばしばあります。犬の健康を考える上で、バランスの取れた食事と適切な体重管理が重要です。

犬のダイエットを成功させるコツ

愛犬のダイエットに取り組んでいても成功しない理由のひとつには、食事療法ばかりに気を配り、運動が足りないケースが挙げられます。ダイエット中の散歩は、獣医師と相談しながら無理のない範囲で、坂道を上がったり少し走らせたりと、筋肉に多少の負荷をかけるほうが良いでしょう。

もちろん、筋トレは室内でも行えます。愛犬が楽しみながら行えそうなメニューをYouTubeなどで探して、運動療法にも力を注いでください。筋肉質な身体を持っている人間や犬のほうが、脂肪を燃焼しやすく太りにくいことが知られています。筋トレ後はマッサージをしてあげると、スキンシップによって幸せホルモンとよばれるオキシトシンも分泌されて、愛犬と飼い主さん双方の健康促進にもつながるでしょう。

犬のダイエットに関する注意点

過度な食事制限や運動は避ける

ダイエットが必要であっても、極端な食事制限や急激な運動は危険です。特に皮膚や心臓の問題を抱えている場合、通常の健康な犬に比べて、日常生活で多くのエネルギーを必要とします。したがって、過度な食事制限は症状の悪化を招くことがあります。運動に関しても同様で、関節などの問題がある場合、過度な運動は避けましょう。

さらに、急激な減量も危険です。ダイエットを行う場合は、数か月かけて長期的に継続することで、健康を損なわないように注意しましょう。犬の健康を考えた計画を立てることが重要です。

リバウンドを防ぐ

リバウンドとは、ダイエットで一度は減った体重が元に戻ってしまう、元の体重よりも増えてしまう、などの状態をいいます。せっかくダイエットに成功しても、リバウンドしてしまうとがっかりですよね。

よくあるのは、ダイエットに成功したからといって、ダイエット前の食事量に戻してしまう、ご褒美と称しておやつを増やしてしまうことです。

体重が減っても、しばらくはダイエット時の食生活を続けましょう。軽い運動も引き続き行うことで、リバウンドを防ぎ、健康維持につながります。

健康的にダイエットするのに適した療法食とおやつ

健康的に体重コントロールするために脂質、炭水化物、食物繊維を理想的な比率バランスで配合設計した和漢植物シリーズ

まとめ

病気が原因の場合をのぞき、愛犬の肥満の原因は飼い主さんの管理不足がほとんどです。愛犬の肥満は、逆に病気のリスクを高めます。現在、愛犬が肥満である場合は、身体に負担をかけるような急激なダイエットは避け、長期的な計画で適正体重を目指しましょう。

ただし例外的には、過度な肥満でなく、少しだけぽっちゃり体型程度の場合、あまり気にしすぎない方がいい場合もあります。適度に体重があることで、エネルギーを体内に蓄え、免疫力が安定するという側面もあり、体重よりも体型が過度に崩れていないか?を注意すると良い場合もあります。